Qu’est-ce que l’art ? A 70 ans, Tolstoï (1828-1910) publie sa réponse à cette question qu’il se pose depuis des années. Dans l’édition « Quadrige » (4e tirage, PUF, 2020), Michel Meyer intitule sa préface « Tolstoï : un précurseur de l’esthétique moderne » – étonnant quand on pense au critère tolstoïen de la « conscience religieuse » qui fonde l’art véritable selon lui.

Mais sa façon d’aborder l’histoire de l’esthétique ne manque pas de pertinence : le grand écrivain russe questionne les rapports entre l’art, le beau, le plaisir, la vérité, le divertissement. « Et là, Tolstoï se révèle étrangement disciple de Bourdieu avant la lettre. Il définit l’œuvre d’art comme ce qui est reconnu ou affirmé tel par un cercle de gens, issus des classes supérieures. » (M. Meyer)

Tolstoï s’insurge contre les sommes énormes dépensées pour « l’entretien de l’art en Russie » au détriment de l’éducation du peuple. En assistant à la répétition d’« un de ces opéras nouveaux, grossiers et banals, que tous les théâtres d’Europe et d’Amérique s’empressent de monter », il a découvert dans les coulisses des ouvriers qui travaillent « dans les ténèbres et la poussière », entendu les insultes lancées aux figurants, choristes, danseurs, musiciens par le chef d’orchestre ou le régisseur et trouvé dégradante la façon dont on les traitait.

« Mais est-il vrai que l’art soit assez important pour valoir qu’on lui fasse de tels sacrifices ? » Est-il si précieux ? si indispensable pour l’humanité ? Pour répondre, Tolstoï cherche « où donc réside le signe caractéristique d’une œuvre d’art ». Chez divers théoriciens, il s’enquiert d’une définition de la beauté qui formerait « la matière de l’art » et n’en trouve que des notions confuses.

Le chapitre II, « La Beauté », reprend les réponses lues dans divers ouvrages européens. Kant la décrit comme « ce qui plaît (…), sans concept et sans utilité pratique ». Les opinions sont diverses et partout « se retrouvent, invariablement, le même vague et la même contradiction. » Aussi Tolstoï distingue l’art de la beauté. Celle-ci n’ayant pas de définition objective, il faut faire abstraction de la beauté pour comprendre l’art, chercher son rôle profond.

« Toute œuvre d’art a pour effet de mettre l’homme à qui elle s’adresse en relation, d’une certaine façon, à la fois avec celui qui l’a produite et avec tous ceux qui, simultanément, antérieurement, ou postérieurement, en reçoivent l’impression, (…) par la parole, l’homme transmet à autrui ses pensées, tandis que par l’art il lui transmet ses sentiments et ses émotions. »

C’est pourquoi l’art est aussi important que le langage lui-même. Littérature, concert, expositions ne constituent « qu’une partie infime de l’art véritable », selon Tolstoï, celui-ci intègre aussi les berceuses, les danses, les contes, le mime, les offices religieux… « A toute époque, et dans toute société humaine, il y a un sens religieux de ce qui est bon et de ce qui est mauvais, commun à la société entière ; et c’est ce sens religieux qui décide de la valeur des sentiments exprimés par l’art. »

Cette conception est liée à l’évolution personnelle de Tolstoï, pour qui le christianisme indique le chemin vers les humbles ; elle varie selon les sociétés, les époques. Il pourfend le « faux art » qui se répand en Europe, les théories esthétiques modernes justifiant « la fausse position dans laquelle vit une certaine partie d’une société ». Il en résulte une scission entre l’art du peuple et celui des « délicats. » Or « l’oppression des masses » est une condition nécessaire à cet art inintelligible pour le peuple.

L’art qui s’éloigne des « plus hauts sentiments de l’humanité, c’est-à-dire ceux qui découlent d’une conception religieuse de la vie » est un leitmotiv de Qu’est-ce que l’art ? Tolstoï ne cesse d’y reprocher leur oisiveté aux privilégiés, coupables de la « perversion » de l’art. Ses conséquences sont l’appauvrissement artistique, la recherche de l’obscurité – qu’il illustre en citant Baudelaire, Verlaine, Mallarmé, Maeterlinck ! – et la « contrefaçon de l’art ». Pour satisfaire leur public, les créateurs recourent aux emprunts, aux ornements, aux effets « de saisissement » et à « l’excitation de la curiosité ».

Aux symbolistes, il reproche d’être inaccessibles à la compréhension de tous. L’œuvre de Wagner est pour lui le « modèle parfait de la contrefaçon de l’art » : le récit du spectacle auquel il a assisté à Moscou, la seconde journée de L’Anneau du Nibelung, est une satire très drôle – « C’est comme si on ressentait, indéfiniment, un espoir de musique, aussitôt suivi d’une déception. » Les critiques de Tolstoï, si elles surprennent quand il évoque ses contemporains les plus fameux, semblent bien s’ajuster aux productions de certains faiseurs de l’art actuel. « Prenant dans la société le rôle d’amuseurs des riches, ils perdent tout sentiment de la dignité humaine. » L’art comme divertissement, il le pressentait, avait de beaux jours devant lui.

J’ai souvent sursauté aux propos excessifs. Pour Dominique Fernandez (Avec Tolstoï) qui m’a encouragée à lire cet essai où, « âne bâté ou prophète », Tolstoï « s’acharne à défendre des points de vue choquants pour la majorité de ses lecteurs et admirateurs. » Mais Qu’est-ce que l’art ? témoigne d’une volonté réelle de comprendre le sens de l’art et de démasquer les procédés trompeurs. Tolstoï garde espoir dans l’art véritable, vital, et aussi dans la science qui montrerait « comment nous pouvons profiter des biens de la terre sans écraser pour cela d’autres vies humaines, et quelle doit être notre conduite à l’égard des animaux » – son humanisme est sincère et profond.

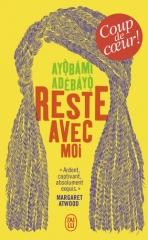

« Les raisons pour lesquelles nous accomplissons certains actes ne sont pas toujours celles dont [sic] les autres se rappelleront. Parfois, je me disais qu’on avait des enfants parce qu’on voulait laisser derrière soi quelqu’un qui puisse expliquer qui nous étions une fois que nous ne serions plus là. Si Oluronbi avait vraiment existé, je ne pensais pas qu’elle aurait eu d’autres enfants après Aponbiepo. L’histoire aurait été plus indulgente à son égard si quelqu’un avait été là pour conserver son souvenir. Je racontai ainsi beaucoup d’histoires à Olamide, en espérant qu’elle aussi, un jour, raconte la mienne. »

« Les raisons pour lesquelles nous accomplissons certains actes ne sont pas toujours celles dont [sic] les autres se rappelleront. Parfois, je me disais qu’on avait des enfants parce qu’on voulait laisser derrière soi quelqu’un qui puisse expliquer qui nous étions une fois que nous ne serions plus là. Si Oluronbi avait vraiment existé, je ne pensais pas qu’elle aurait eu d’autres enfants après Aponbiepo. L’histoire aurait été plus indulgente à son égard si quelqu’un avait été là pour conserver son souvenir. Je racontai ainsi beaucoup d’histoires à Olamide, en espérant qu’elle aussi, un jour, raconte la mienne. »