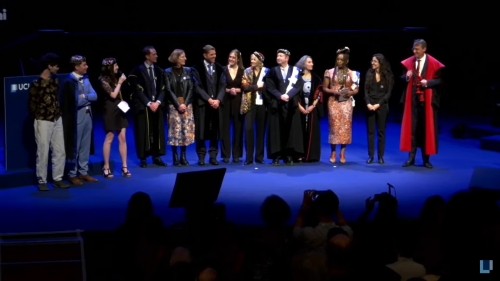

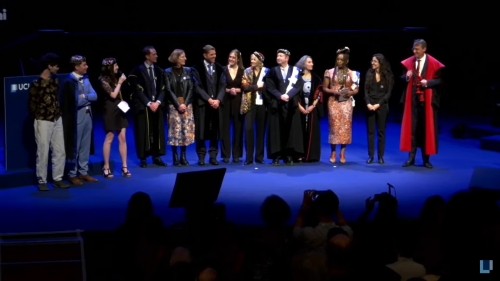

Pour la première fois, à l’invitation de l’UCLouvain, j’ai assisté jeudi dernier à la cérémonie annuelle de proclamation des Docteurs honoris causa 2022 – l’université la retransmettait en direct sur sa chaîne YouTube. Grâce à leur travail et leurs actions, Florence Aubenas (France), Michael E. Mann (Etats-Unis) et Chimamanda Ngozi Adichie (Nigéria / Etats-Unis) « s’obstinent à nous faire voir la réalité en face, qu’elle soit sociale, culturelle, raciale, du genre, judiciaire ou climatique » (UCL).

De droite à gauche : V. Blondel, Ch. N. Adichie, M. E. Mann, Fl. Aubenas

(avec leur écharpe de l'UCLouvain) / 29/4/2022

Doctorats honoris causa 2022 - La fragilité du vrai | UCLouvain

Avant l’introduction du Professeur Vincent Blondel, le recteur actuel de l’Université catholique de Louvain, sur « La fragilité du vrai », le thème de cette année était particulièrement bien illustré sur scène par un funambule, Maël Commard (Cirque des petites natures), qui est revenu danser et défier les lois de l’équilibre pour ouvrir chacune des parties de la soirée.

« Le vrai est fragile » : le recteur a rappelé combien ce thème n’est pas seulement un sujet intellectuel mais un véritable enjeu à notre époque où l’on cherche des points d’équilibre pour dire le vrai dans tous les domaines, contre les fausses nouvelles et la désinformation (discours trompeurs d’un Trump, rachat de Twitter par l’homme le plus riche du monde pour une liberté d’expression sans limite, manipulation des élections…) Un enjeu scientifique et politique majeur.

La recherche de la vérité, loin des affirmations péremptoires, se construit dans le temps, évolue, nécessite de confronter différents points de vue. Les trois personnalités honorées y sont pleinement engagées : Florence Aubenas par son journalisme d’investigation, qui prend le temps de regarder pour montrer la complexité d’un problème ; Michael Mann, climatologue et géophysicien, en contribuant « à la compréhension scientifique du changement climatique » ; Chimamanda Ngozi Adichie par ses écrits littéraires, son féminisme et son engagement dans les études africaines.

C’est le rôle de l’université de dire le vrai et de rendre conscient de ce que le vrai « ne va pas de soi », à l’inverse de ce que déclarent « les conservateurs de la vérité ». Il faut « prendre soin du vrai. » Le discours de Vincent Blondel et ceux qui ont suivi peuvent être écoutés sur YouTube (la cérémonie commence à la 24e minute, l’introduction à 27:40). Après un mot des représentants des étudiants, le funambule est remonté sur son fil.

Florence Aubenas a été présentée d’abord par différentes personnes dans une vidéo puis par ses « parrain » et « marraine ». Grégoire Lits a dit l’importance des journalistes professionnels, aujourd’hui devant trois défis : leur sécurité, leur indépendance, leur viabilité économique liée à celle de la presse. Marie-France Herent a rappelé le parcours de la journaliste et vanté ses qualités d’empathie et de partage.

« Je reviens d’Ukraine » a répondu Florence Aubenas. Elle y a vu « une vraie guerre » d’un autre siècle (les tranchées, la boue, l’attente…) et rencontré des journalistes ukrainiens qui étaient incrédules avant l’invasion de leur pays. Née en Belgique, elle était heureuse d’y recevoir son premier diplôme universitaire. Après Le quai de Ouistreham, il faut décidément que je lise L’inconnu de la Poste.

Michael E. Mann a été présenté en français et a répondu en anglais. Les rapports du GIEC sur le climat ont d’abord été contestés par ceux qui recourent aux conseils de communication pour semer le doute et défendre leurs intérêts. Il est légitime d’interroger ou de contester des résultats, mais quand les constats sur les dangers du réchauffement climatique se confirment, il est temps d’accepter l’information et la nécessité de changer les comportements. François Massonnet a lu un excellent pastiche à ce sujet de la fable de La Fontaine « Les animaux malades de la peste ».

Quant à Chimamanda Ngozi Adichie, introduite sur un air de Nina Simone, elle a été présentée par deux marraines, en français et en anglais. Elles ont rendu hommage à son travail pour faire reconnaître les discriminations, à ses écrits qui portent témoignage, à cette voix qui ne parle pas seulement aux femmes, une voix « qui va rester », une voix « qui marque ». Dans sa réponse, l’écrivaine dont je vous ai déjà présenté plusieurs livres, a dit son rêve pour le monde, à l’instar de Martin Luther King, en répétant : « I dream of a world… »

La conclusion fut estudiantine, avec la remise de trois calottes honorifiques de la part des cercles louvanistes. En plus des spectateurs dans la salle, quelque cent personnes suivaient en direct cette cérémonie intéressante et sympathique. Une expérience à renouveler.

Daardaar propose des articles traduits de la presse flamande dans toutes les rubriques de l’actualité : société, politique, opinions, culture et médias, économie, sports, sorties, travail & santé.

Daardaar propose des articles traduits de la presse flamande dans toutes les rubriques de l’actualité : société, politique, opinions, culture et médias, économie, sports, sorties, travail & santé.