Avec Chanson du roseau rouge (Red Reed Song, ci-dessous) à l’affiche, pas question de résister au plaisir de retourner au centre Keramis à La Louvière. L’exposition Vibrations de la terre de Bai Ming, peintre et maître de la céramique chinoise, permet de faire connaissance avec un artiste qui réconcilie la haute tradition de la porcelaine chinoise et la création contemporaine – du grand art.

© Bai Ming, Red Reed Song, porcelaine, H. 61 cm, 2011

Dans la salle des fours bouteilles, au rez-de-chaussée, une vidéo le montre traçant au pinceau, d’une main sûre, une ligne sans fin sur un vase (que nous verrons dans la première salle d’exposition en haut), puis y ajouter en rythme de petites touches : sobriété, équilibre, harmonie, ce seront les mots qui me viendront à l’esprit en admirant ses superbes vases.

© Bai Ming (source : La Libre)

L’artiste, né en 1965 à Yugan, à une centaine de kilomètres de Jingdezshen, capitale de la porcelaine, souffrait à six ans de tuberculose ganglionnaire. Pour compenser, il a lu des classiques chinois. Ses parents souhaitaient qu’il entreprenne des études littéraires, mais lui voulait suivre des cours de peinture. Echouant à l’entrée de l’université, il est admis à l’Académie centrale d’art et de design, spécialité en arts céramiques. Il deviendra professeur, puis directeur du département de céramique, tout en continuant à peindre.

© Bai Ming, Speech of Objects : Memories of the Mountains, 1995, Mixed media, 220 x 140 cm

A l’entrée de la salle, Bai Ming expose d’abord un diptyque, Souvenirs des montagnes (Speech of Objects : Memories of the Mountains) : des couleurs de terre comme fumées, des parties lisses et d’autres en relief. Devant une fenêtre, je m’approche de ce que je prends pour un fragment de roche avant d’apercevoir une partie couverte d’émail céladon. C’est de la porcelaine, d’une série Paysage et Temps.

Sur la table : © Bai Ming, The Secret Language of Spigots, porcelaine installation, 2011

L’artiste varie formes et volumes. Au mur, des peintures qui sont parfois des plaques de porcelaine, parfois des encres (encre sur papier Xuan, thé, encens consumé), des plats devenus sculptures, avec des plissés fluides improbables. Sur une grande table, une installation de quarante « spigots » de porcelaine, « en référence aux anciens rouleaux enluminés, calligraphiés ou peints », patrimoine culturel chinois. Ils diffèrent tous par leurs fentes, leur surface mate ou brillante ou les deux, les couleurs, les motifs.

© Bai Ming (vue partielle de la première salle)

Voici un premier ensemble de vases : hauts cylindres, vases boules ou élancés, ils retiennent par leur décor inspiré de la nature. Du bleu cobalt, du rouge de fer, du vert, parfois un col d’or satiné – que ces porcelaines sont belles ! Dans la pensée chinoise, l’homme et la nature ne sont pas séparés ; le bouddhisme Chan (Zen) recherche l’harmonie. Bai Ming crée dans cette voie avec des motifs simples : ses tracés fluides et sinueux comme l’eau, les nuages, les végétaux, créent une atmosphère, évoquent une saison.

© Bai Ming, Water Reflection in Tang and Song Dynasties, 2007, plaque de porcelaine, 28 x 50 cm

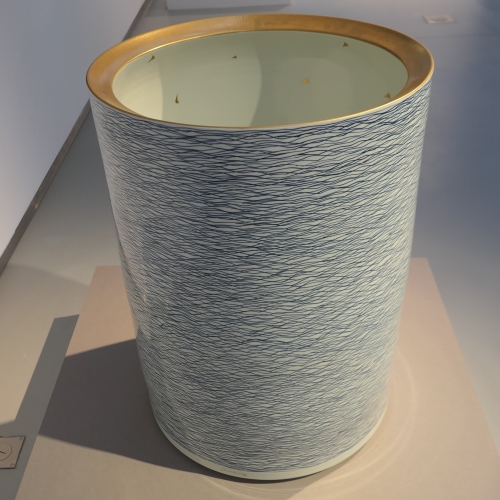

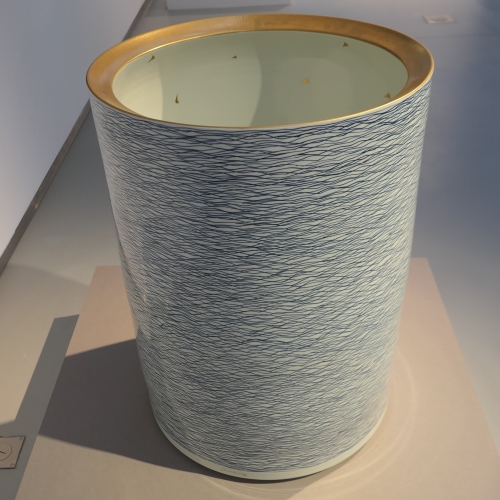

Exquise Réflexion dans l’eau (Water Reflection in Tang and Song Dynasties), une petite plaque de porcelaine encadrée aux tonalités exquises. Et puis, voici Lignes d’eau, un grand vase cylindrique, ourlé d’or sur le col, moucheté à l’intérieur, une pièce maîtresse à contempler. Le rebord d’un petit vase magnifique, comme son nom, Soleil radieux, est souligné de même en dedans.

© Bai Ming, Bright Sunshine, 2010, porcelaine, H. 28 cm

Tout ici porte à la contemplation, les titres aussi, comme celui d’un grand plat rond, Welcome the Snow and Explore the Garden, ou Song of Reeds and Wind Series, un vase haut et étroit où des roseaux bleus chantent dans le vent. De grandes encres horizontales : Lignes d’une rivière glacée, Les chutes d’eau, Nouvelle image des voyages de printemps…

© Bai Ming, Welcome the Snow and Explore the Garden, 2011, porcelaine, ∅ 57 cm

J’aime particulièrement la manière dont Bai Ming joue sur les contrastes de matières, de surfaces, la délicatesse des tons qu’il combine avec une fluidité magistrale. Il laisse de l’espace au blanc ou à l’uni et met ainsi ses couleurs et motifs en valeur. Dans les deuxième et troisième salles, d’autres explorations, d’autres éblouissements nous attendent, dont des porcelaines alvéolées comme des roches érodées par l’eau, des peintures à la laque, des rubans d’argile.

© Bai Ming, Lines of Water, 2012, porcelaine, H. 77 cm, ∅ 56 cm

L’exposition Bai Ming. Vibrations de la terre dure jusqu’au 15 mars 2020 au centre Keramis. Le bel article de Guy Duplat dans La Libre m’a incitée à y aller. Il le conclut sur une inquiétude que je partage, en regrettant que ce magnifique endroit dédié depuis 2015 à la céramique et au patrimoine de la manufacture Boch n’obtienne pas le soutien qu’il mérite.

© Bai Ming, Between Ceramics and Stone, 2009, porcelaine

« C’est un miracle que cette exposition ait lieu, car comme on le sait, le beau Centre Keramis a de grandes difficultés à boucler son budget, il a dû licencier, la Communauté française ne lui ayant jamais accordé, dit-il, le budget de fonctionnement nécessaire. Si cette expo prestigieuse a quand même lieu, c’est grâce à des mécènes belges et chinois, grâce aux « amis de Keramis » et grâce à l’appui de l’artiste lui-même. » (Guy Duplat, Bai Ming marie brillamment tradition chinoise et modernité)

Lors de la « Journée de l’artisan », une artisane ouvrait ses portes pas loin de chez moi. J’ai pu visiter l’atelier Versicolore de Magali Jongen, installée à Schaerbeek depuis un an. Restauratrice et créatrice de vitraux d’art, traditionnels et contemporains, Magali Jongen expliquait aux visiteurs toutes les étapes de son travail, du dessin à la découpe du verre jusqu’au sertissage.

Lors de la « Journée de l’artisan », une artisane ouvrait ses portes pas loin de chez moi. J’ai pu visiter l’atelier Versicolore de Magali Jongen, installée à Schaerbeek depuis un an. Restauratrice et créatrice de vitraux d’art, traditionnels et contemporains, Magali Jongen expliquait aux visiteurs toutes les étapes de son travail, du dessin à la découpe du verre jusqu’au sertissage.