Au moment où vous lisez ceci, la série « En thérapie » a pris fin sur Arte, après sept semaines. L’avez-vous suivie ? Je l’ai trouvée passionnante tout du long. Un article de La Libre avait retenu mon attention sur cette série française inspirée d’une série israélienne (19e adaptation internationale !), d’autant plus que ses réalisateurs, Eric Toledano et Olivier Nakache, dans leurs films que j’ai vus (Intouchable, Le sens de la fête, Hors normes), montrent notre société avec une belle humanité dans le regard.

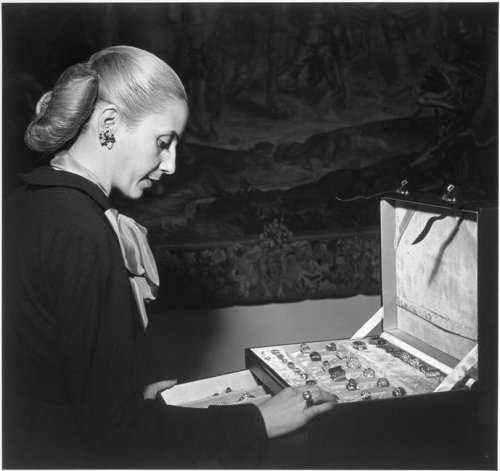

Derrière le divan, Reda Kateb, Clémence Poésy et Pio Marmaï.

Devant, Mélanie Thierry, Frédéric Pierrot, Carole Bouquet et Céleste Brunnquell

dans le labo d’«En thérapie», passionnant feuilleton au long cours.© Carole Bethuel

Chaque jeudi depuis le 4 février, plus d’un million de spectateurs ont pris rendez-vous avec le Dr Philippe Dayan : peu après l’horreur au Bataclan en novembre 2015, celui-ci reçoit successivement une chirurgienne, un policier de la BRI, une jeune nageuse qui se prépare pour les jeux olympiques, un couple qui bat de l’aile. Le vendredi, le psy se rend lui-même chez Esther, une amie et la veuve de son ancien mentor, sa « superviseuse », pour y voir plus clair dans sa pratique.

Le plus épatant, avant tout, c’est le jeu des acteurs. Non seulement ils interprètent magnifiquement des rôles difficiles – en une séance de trente minutes, ils déploient toute une palette d’émotions et de réactions – mais ils ont beaucoup à dire, à jouer. Ce ne sont pas tout à fait des monologues, mais les interventions du psy sont brèves. Ce sont les patients qui parlent, se cherchent, se découvrent.

Voilà quelque chose de rare à la télévision : une série qui ne repose ni sur l’action ni sur les changements de décor, une succession de scènes avant tout verbales, où les corps parlent eux aussi ; une série qui nous met à l’écoute de ce qui arrive à travers le langage, verbal et non verbal, quand les traumatismes, inconscients ou refoulés, se fraient un chemin dans la parole.

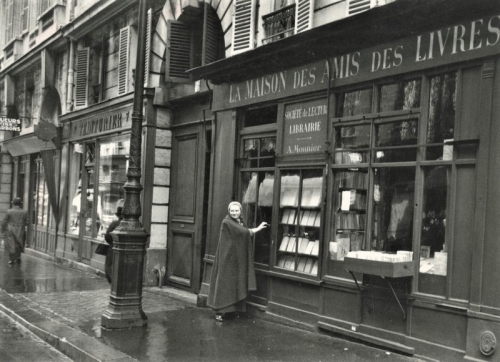

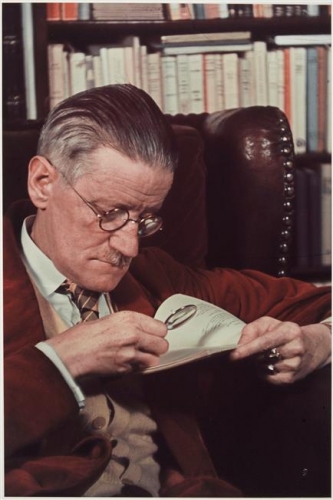

Chaque fois, on retrouve le bureau du psy dans son appartement parisien, le canapé où s’installent les patients, le fauteuil d’où il les écoute, sa bibliothèque. Nous y entrons sans avoir pour autant l’impression d’un plan fixe, grâce aux jeux de la caméra qui montre les entrées et sorties, va d’un visage à l’autre – c’est à l’intérieur des personnages que tout bouge. Quelques séquences se déroulent ailleurs dans Paris.

Bande-annonce (YouTube)

Série à visionner sur arte.tv : En thérapie - Séries et fictions | ARTE

Mélanie Thierry, que vous avez peut-être vue dans La Douleur d’après Duras, incarne Ariane, une jeune chirurgienne qui réagit aux tensions de son métier – opérer les blessés du Bataclan, ne pas réussir à sauver quelqu’un – en séduisant les hommes. Très vite, son désir se porte sur le psychothérapeute, qui n’en est pas à sa première expérience de transfert mais n’est pas insensible à son charme, elle le ressent.

Reda Kateb, qui joue Abdel, est aussi formidable – il m’avait fait forte impression dans le rôle de Malik, un responsable d’association, dans Hors normes (où Frédéric Pierrot (le psy) tenait le rôle d’un inspecteur). D’origine algérienne, cet homme de l’antigang, un as de la préparation des rituels d’intervention dans les situations dangereuses, a ressenti à l’intérieur du Bataclan quelque chose qui l’a déstabilisé. Il s’est bien gardé d’en parler avec le psychologue du service, de peur d’apparaître fragilisé.

Quant à Camille, la jeune nageuse interprétée par Céleste Brunnquell, elle crève l’écran, avec son regard et sa façon de parler franco. Au départ, elle n’est pas là pour une psychothérapie mais, à la suite d’un accident, pour une expertise psychologique réclamée par l’assurance médicale. Avec ses deux bras dans le plâtre, elle aussi, comme Abdel, résiste d’abord à l’analyse, réticente à livrer ce qui la perturbe intérieurement.

Le couple qui lui succède, Léonora et Damien, joués par Clémence Poesy et et Pio Marmaï, affiche ouvertement l’hostilité qui le mine. Elle est enceinte. Lui voudrait garder l’enfant, elle envisage d’avorter : ils ne sont que reproches l’un pour l’autre. Leur allure en dit long sur leurs différences, leurs différends. Mais il subsiste quelque chose de fort entre eux puisqu’ils se sont mis d’accord pour commencer ensemble une thérapie.

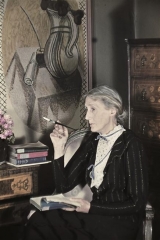

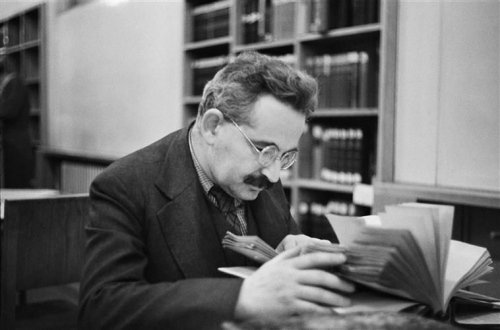

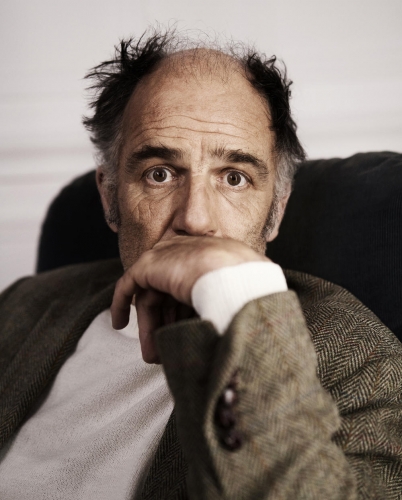

Frédéric Pierrot, qui incarne le psychanalyste Philippe Dayan (Paris, le 25 janvier 2021):

« Certains jours, j’étais lessivé, et je sentais bien que l’on s’inquiétait autour de moi. »

© Jérôme Bonnet pour Télérama

Frédéric Pierrot excelle dans le rôle pivot du Dr Dayan, plus fragile qu’il ne le paraît au début. Son épouse lui reproche de ne vivre que pour son métier et de les négliger, elle et leurs enfants. Son bureau de thérapeute est son refuge. Il s’en ouvre d’ailleurs auprès d’une collègue assez raide : Esther (Carole Bouquet) lui rappelle la déontologie de sa profession, les limites à respecter par rapport aux patients. On sent entre eux une sorte de contentieux, peut-être lié au mari d’Esther dont elle porte le deuil.

L’évolution à laquelle on assiste de semaine en semaine est fort accélérée – un tel travail sur soi demande plus de temps, peu importe. En thérapie met en valeur et le rôle du thérapeute et la manière dont le patient s’engage, en parlant, pour accoucher voire surmonter ce qui le mine. Si vous avez aimé cette série, dont une deuxième saison est en préparation, ou pas, n’hésitez pas à échanger ici : les commentaires sont ouverts.