« Le jardin des Méditerranées » : ce pluriel m’intriguait, en plus de la réputation des jardins du Rayol (Canadel-sur-Mer), un domaine de vingt hectares en bord de mer acquis par le Conservatoire du littoral français en 1989. Revenez en mai ou en juin, à la saison des fleurs, me dit-on à l’accueil quand je quitte ce jardin exceptionnel après trois heures de visite, si enchantée que je promets d’y revenir. Je n’y ai certes pas tout vu, mais la visite guidée passionnante (comprise dans le prix d’entrée), quelque peu prolongée par un jardinier enthousiaste qui a tant de choses à montrer, à expliquer, est une base fertile pour flâner une prochaine fois, le plan-guide à la main.

Hôtel de la Mer

En cette mi-septembre encore estivale après trois mois de sécheresse, certains végétaux souffrent, d’autres reprennent grâce à la pluie des deux derniers dimanches. Le « voyage en Méditerranées » débute dans l’Hôtel de la Mer ; c’était la « villa d’hiver » d’Alfred et Thérèse Courmes, achevée en 1921 – pour l’histoire des aménagements et des propriétaires, je vous renvoie au site, bien illustré. Le Conservatoire du littoral a pour vocation de racheter des terrains et de préserver des paysages, il ne peut financer la restauration des bâtiments, dont certains sont pris en charge par d’autres organismes, comme le Rayolet, leur seconde résidence, plus moderne, bâtie en 1925, mais pas celui-ci, qui porte encore de jolis bas-reliefs en façade.

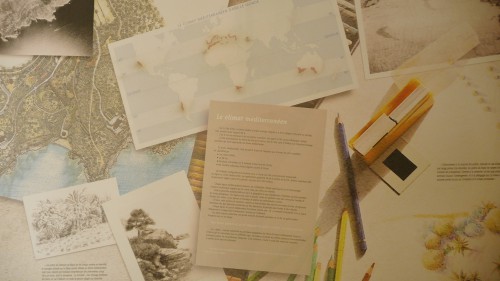

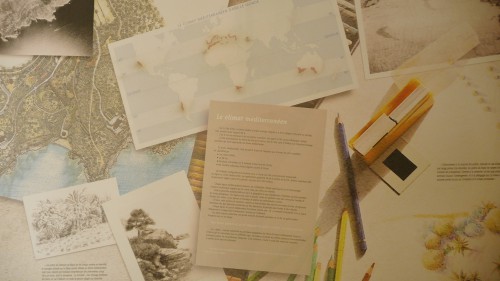

Carte et caractéristiques du climat méditerranéen

Avant d’arpenter les jardins, quelques mots sur le climat méditerranéen qui se retrouve aussi ailleurs qu’en bordure de la Méditerranée (d’où l’appellation du domaine) : Canaries, Californie, Chili, Afrique du Sud, Australie. Dans ces pays, la flore doit affronter deux éléments : la sécheresse et le feu. Quelques plantes séchées, sous verre, illustrent l’ingéniosité dont certaines font preuve pour y résister. Le feu destructeur peut aussi régénérer : certaines plantes ne fleurissent qu’après son passage, qui provoque pour d’autres la dissémination de leurs graines pour assurer leur descendance, c’est le cas du callistemon (ou rince-bouteilles). par exemple.

De la terrasse, la vue est superbe sur la mer et les Iles d’Hyères. Entrons dans le premier jardin, celui des Canaries. Gilles Clément, le paysagiste qui a conçu « le jardin des Méditerranées » est parti du jardin existant, avec ses apports exotiques, pour créer un jardin « planétaire » où se retrouvent des flores adaptées aux mêmes conditions climatiques mais séparées par des milliers de kilomètres. Ici de grandes euphorbes du maquis, des dragonniers et des palmiers phœnix – la plupart des palmiers de la Côte d’Azur viennent des Canaries.

Dans le jardin de Californie, une des sept installations de « Land art » exposées jusqu’au 11 novembre au Rayol, s’intègre à merveille : ce sont les « Anémochores » de Marie-Hélène Richard et Stephan Bohu, dont la couleur orange pallie l’absence des fleurs pendant la saison la plus sèche au domaine. « Faire avec la nature et jamais contre », tel est le principe de Gilles Clément, qui a prévu des zones de transition entre les jardins et n’hésite pas à adapter leur tracé au mouvement des plantes qui se ressèment ou à conserver les arbres qui y ont grandi depuis des années en cohabitation avec les autres.

La plupart des mimosas, en réalité tous des acacias, sont originaires d’Australie (près de mille espèces). Dans le jardin australien pousse un impressionnant eucalyptus globulus, déjà très haut malgré sa jeunesse (75 ans) ; mais rien ne pousse sous son feuillage aux propriétés antiseptiques et antibactériennes, actives sur le sol même. Plus loin on aperçoit des « blacks boys », « modèles d’adaptation au feu », puis on s’arrête près d’un arbre au tronc étonnamment vert, le brachychiton discolor : son tronc produit de la chlorophylle pour compenser la perte des feuilles durant l’été.

Une grande perspective trace l’axe principal du « jardin des Méditerranées », avec une pergola dans le haut. Plusieurs chemins traversent ce « grand degré » et en bas, on peut s’y asseoir pour contempler la seule ligne droite du jardin.

De l’Amérique aride (Basse-Californie et Mexique), voici des yuccas, des cactus et cactus-cierges, des agaves (à ne pas confondre avec les aloès africains). Le yucca rostrata se protège par sa jupe de feuilles fanées – le jardinier amateur qui les ôterait quand elles en sont pas encore entièrement brunes leur enlèverait en même temps leur système de protection contre le froid (il en va de même pour les palmiers).

Le jardin méditerranéen, près de l’ancien verger où on a installé la pépinière, présente entre autres le caroubier (dont la graine a donné naissance au « carat »), le laurier-sauce et le laurier-rose, la lavande des Maures qui tend à s’imposer dans les zones laissées à l’état sauvage, l’arbousier dont le tronc s’incruste dans la roche, etc.

Notre guide prend la défense du lierre, faussement traité de parasite, précieux pour isoler un mur crépi par exemple (pas un mur de pierres dont il attaquerait les joints) et très mellifère quand il est assez âgé pour fleurir, comme le sont aussi les cistes, régal pour les abeilles au printemps.

C’est dans le jardin du Chili, il me semble, que voltigeaient d’ingénieux mobiles « éoliens » (Rémi Duthoit et Franck Feurté) ornés de plumes, véritable ballet aérien sous l’action du mistral.

L’heure avançant, nous sommes descendus rapidement jusqu’au rivage, à la Maison de la Plage, lieu de départ de l’exploration du jardin marin pour les amateurs (palmes, masque et tuba). Magnifiques, ces rochers sous les pins où se brisent les vagues.

Mais nous remontons déjà vers le vallon humide, le jardin de Nouvelle-Zélande aux fougères arborescentes et palmiers. Alexandra Dior et Benoît Floquart y ont tendu les fils d’un « fleuve rouge » sur les traces de l’eau (source, cascade, rivière…) peu visible en été. C’est là que règne un majestueux chêne-liège de trois cents ans, jamais démasclé, superbe !

A voir aussi, les cycas et les bambous d’Asie, les protées d’Afrique du Sud, l’acacia à grandes épines (un de ses moyens pour se protéger des prédateurs) et l’araucaria de Bidwill… Il faudra revenir, je vous le disais. Pour s’attarder peut-être au Café des jardiniers ou à la Librairie du même nom, une mine, verte évidemment.

* * *

P.S. Sur Plantes des jardins et des chemins, un appel à signer une pétition pour sauver les activités de recherche au Jardin Botanique de Brooklyn, appel lancé par Tela Botanica :

http://www.tela-botanica.org/actu/article5885.html