Une jeunesse de Blaise Pascal, « roman », a été publié deux ans avant La vie princière : Marc Pautrel y décrit un enfant de douze ans qui trace des cercles à la craie sur le sol, fasciné par les formes et par les lignes. Il ne va pas à l’école. Son père lui enseigne « ce qu’il y a à savoir : parler, écrire, connaître la poésie, et les langues classiques, le grec et le latin », des leçons d’histoire et de géographie aussi, mais pas encore de mathématiques.

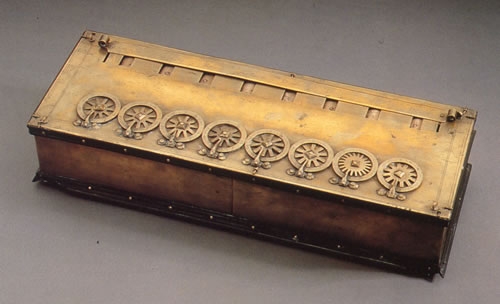

Une "pascaline"

Etienne Pascal, mathématicien « amateur et très éclairé », est amoureux des mathématiques et consacre sa vie aux théorèmes, démonstrations et discussions. Il se reproche d’avoir été trop peu présent pour sa femme, morte huit ans plus tôt. Seul avec leurs trois enfants, Gilberte, Blaise et Jacqueline, il a élevé son fils hors des chiffres et de la géométrie, gardant cela pour plus tard.

Lorsqu’il voit l’enfant tracer des droites et des tangentes, relier des points, il lui demande ce qu’il fait. Le petit Blaise, absorbé, répond : « Je crois avoir trouvé pourquoi. » Effrayé et ébloui, son père découvre qu’il a tout seul et sans aide d’aucun livre démontré « la 32e proposition du Livre I des Eléments d’Euclide ». A un enfant si intelligent, il faut enseigner les mathématiques sans attendre, « mais ce sera le père qui apprendra du fils ».

A l’étonnement d’Etienne Pascal succédera celui de ses amis mathématiciens lorsqu’il leur amène son garçon. Il a demandé à l’adolescent de treize ans de se taire et d’écouter. Un jour où Blaise se rend à leur réunion sans son père, il les éblouit par son discours et aussi par son énergie, lui qui passait pour un enfant souffreteux.

Une jeunesse de Blaise Pascal raconte comment, à dix-huit ans, Blaise aide son père dans le calcul des recettes fiscales de la région de Rouen. Très vite, il a l’idée d’une machine qui calculerait « à la place de la main humaine » : ce sera la « pascaline ». Ensuite, il fera des expériences sur le vide, toujours désireux de comprendre, de mesurer, de prouver.

Après la mort de son père, Pascal (1623-1662) s’installe à Paris, « choisit le confort et le luxe », a des maîtresses, fréquente la cour, joue et calcule pour faire reculer la part du hasard. Jusqu’à un accident (non attesté historiquement, reconnaît l’auteur) où il frôle la mort après que son carrosse s’est renversé. Une fois qu’il en sera guéri, une autre expérience va changer sa vie à jamais, celle du « Feu », en 1654.

Dans un entretien sur le blog de Fabien Ribery, l’auteur explique que « le roman devait être le plus fulgurant possible, comme a été la courte vie de Pascal, qui meurt à 39 ans, a fortiori ses années de jeunesse puisque [son] roman ne couvre que sa vie de l’âge de 12 ans à 31 ans, d’où la nécessité d’un texte très ramassé et vif. » (L’Intervalle)

J’ai lu cette Jeunesse de Blaise Pascal, qui se termine quand le jeune savant laisse naître en lui le grand penseur, le croyant, l’écrivain, avec émotion, me souvenant de celle qui me l’a fait lire à dix-sept ans – une de ces lectures qui marquent pour la vie.