Si vous ne savez pas grand-chose de David Hockney et que vous comptez visiter l’exposition actuelle à Bozar – très courue, il vaut mieux réserver –, je vous recommande Vie de David Hockney par Catherine Cusset (Folio acheté après ma visite) : « Ce livre est un roman. Tous les faits sont vrais. J’ai inventé les sentiments, les pensées, les dialogues » écrit-elle au début de son avant-propos.

© David Hockney, Mr. and Mrs. Clark and Percy, 1970-71. Acrylic on canvas, 213.4 x 304.8 cm

(Tate : Presented by the Friends of the Tate Gallery 1971)

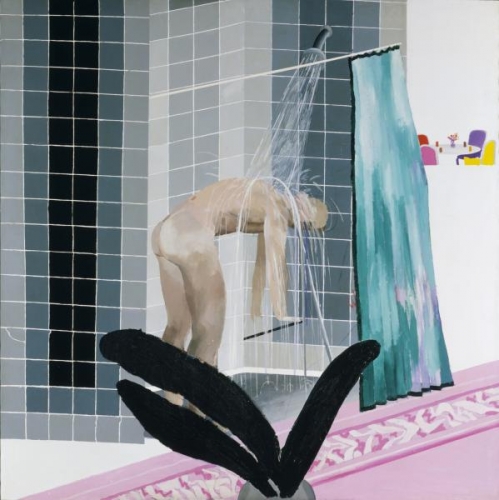

Après une première incursion à Bozar où la cohue était telle que j’en suis sortie à peine entrée, j’y suis retournée un autre jour sur le temps de midi, comme on me l’avait conseillé quand j’ai demandé un échange. En première partie, « Œuvres de la collection de la Tate, 1954-2017 » : passé les débuts, les fameuses piscines et les nus masculins, c’est la salle des doubles portraits qui m’a le plus retenue, et aussi ce vase et son ombre, avant de plonger dans la luxuriance californienne et dans l’exploration de la vision multifocale à l’aide de clichés numériques.

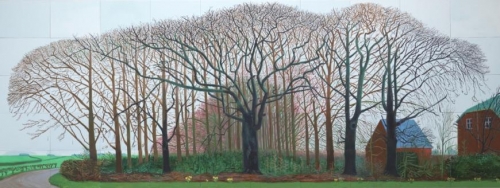

Après In the Studio (immense photo panoramique de son atelier de Los Angeles, 2017) vient la seconde partie de l’exposition, les grandes réalisations sur Ipad : L’arrivée du printemps en Normandie (2020) avec des arbres et paysages dont il suit la transformation de l’apparition des bourgeons jusqu’à la floraison, des coins de jardins, de la pluie tombant dans une mare, des fleurs printanières – une immersion spectaculaire, colorée et joyeuse. (Exposition aussi à Paris.)

David Hockney, My parents, 1977, huile sur toile, 72 x 72", © David Hockney Collection Tate, U.K.

Vie de David Hockney, une sorte de portrait du peintre, rend hommage à un artiste dont la liberté fascine Catherine Cusset : liberté dans la vie comme dans la création. Né en 1937 dans une famille modeste, d’un père pacifiste qui « n’avait pas d’argent mais ne manquait pas de ressources » et d’une mère généreusement nourricière pour ses enfants, dès qu’il a pu tenir un crayon en main, David a dessiné et déjà à l’école, ses dessins plaisaient et étaient exposés.

Le principal de son collège recommanda de l’envoyer, dès ses quatorze ans, dans une école d’art, mais il fallait une autorisation de la ville, qui refusa. Deux années d’enseignement général à endurer, ce qui mettait le garçon en rage, une rage atténuée grâce aux cours gratuits donnés le soir par un voisin. Autre fait marquant de son adolescence, la main qui prend la sienne dans une salle de cinéma, une révélation du plaisir homosexuel dont il n’osera parler à ses parents.

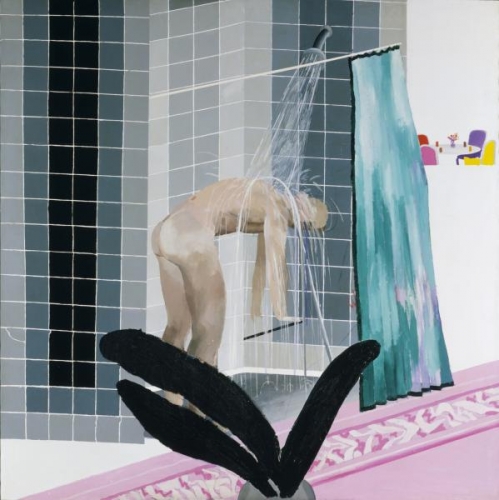

© David Hockney, Man in Shower in Beverly Hills, 1964, Tate Britain

Enfin admis aux Beaux-Arts de Bradford, David Hockney peut « se livrer à sa passion du matin au soir ». Il y rencontre un jeune professeur stimulant qui pousse ses étudiants à aller à Londres et les invite chez lui. Deux ans plus tard, son élève propose deux tableaux pour l’exposition annuelle des artistes du Yorkshire – acceptés, à sa grande surprise. Un visiteur achètera même le portrait de son père !

Entre Bradford et Londres, Hockney découvre que « le figuratif appartenait au passé, qu’il était antimoderne », ce qui l’inquiète un certain temps, puis il comprend grâce à Ron, un ami américain, qu’il doit peindre ce qui compte pour lui – « Tu es nécessairement contemporain. Tu l’es, puisque tu vis dans ton époque » – et aussi, en faisant connaissance avec Adrian qui partage le coin d’atelier de Ron, le premier homme « ouvertement gay » qu’il rencontre, à vingt-deux ans, comment lui-même voudrait vivre.

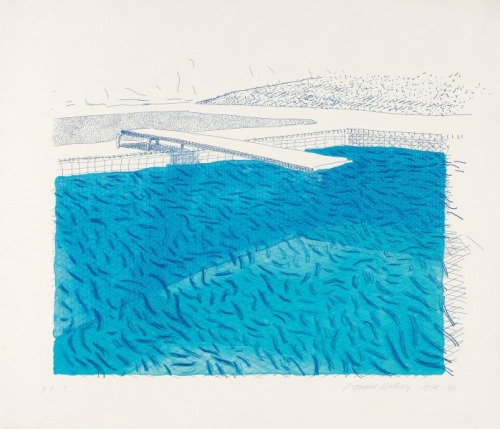

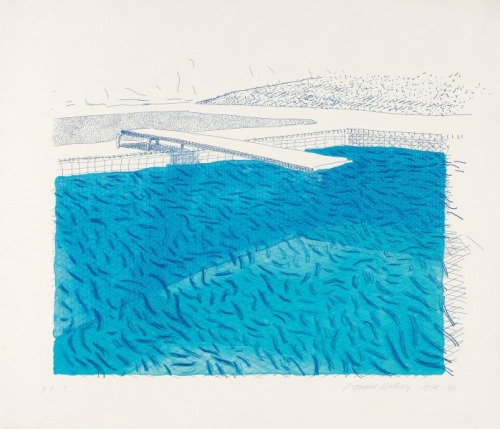

David Hockney, Lithographic Water Made of Lines, Crayon and Two Blue Washes without Green Wash, 1980,

© David Hockney / Tyler Graphics Ltd.

Quelques ventes et un chèque inattendu pour une gravure primée lui permettent de s’envoler pour New York où l’accueille pour l’été un autre Américain, Mark, son premier amant. Pour rire, ils se métamorphosent en « blonds peroxydés » : « La vie, comme la peinture, était une scène sur laquelle on jouait. » La façon totalement libre dont ses amis vivent là-bas, partagent la douche ou le lit sans culpabilité, lui donne le goût de vivre en Amérique : « Un grand blond dans un costume blanc qui ne cachait pas sa sexualité déviante », voilà qui attirerait davantage l’attention des critiques.

Au Collège royal de Londres, Hockney n’a plus peur d’être lui-même et peint ce qu’il veut. Ses gravures lui rapportent assez pour aller à Los Angeles en janvier 1964. Le mode de vie californien devient le sien. Il y dessine Peter, l’étudiant dont il est tombé amoureux, près de la piscine, il devient « le peintre de la Californie ». David Hockney se fait si bien remarquer qu’à 32 ans, il a droit à une première rétrospective à Londres, à la Whitechapel Gallery. Il devient un peintre connu, interviewé, photographié, il voyage.

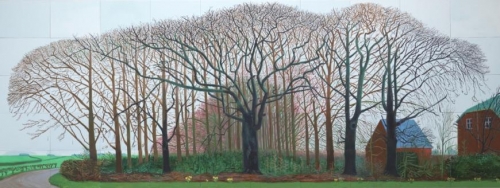

David Hockney, Peinture sur le Motif pour le Nouvel Age Post-Photographique, 2007,

Oil on 50 canvases, 457.5 x 121.9 cm overall ((Tout un mur à l'entrée de l'exposition)

Tate: Presented by the artist 2008 © David Hockney. Photo: Prudence Cuming Associates

Catherine Cusset raconte son parcours d’artiste (peintre, photographe, dessinateur, créateur de décors et de costumes pour l’opéra) et ses recherches, sa vie et ses amours, ses allées et venues entre l’Angleterre et l’Amérique. Grand maître des couleurs et, selon Rinus Van de Velde, le dernier artiste mythique après Picasso, plus rien ne l’arrêtera sur le chemin de l’art et de la célébrité. Hockney dit avoir « l’intention de vivre une vie intense jusqu'au dernier jour ».

« Il fit un petit essai qui montrait son itinéraire à travers le canyon. Une route tortueuse était tracée à la verticale au centre de la toile, entourée de taches de couleurs vives qui représentaient les collines et la végétation avec, ici et là, des arbres ou une maison. Ce tableau n’avait rien à voir avec ceux qu’il avait peints jusque-là – sauf avec celui qu’il avait fait au hasard pour essayer les couleurs acryliques – et ressemblait à un dessin d’enfant. Le second fut plus grand, plus ambitieux : il peignit le trajet de sa maison à son atelier, dans des couleurs plus douces, avec une technique par moments presque pointilliste. La route ondulante traversait la toile horizontalement, bordée par un paysage plus complexe qui incluait des collines, des arbres, de la végétation basse, mais aussi un court de tennis, une piscine, un poteau électrique, un plan quadrillé de Downton L.A., la mer à l’horizon. Tout était à la même échelle, comme dans ces cartes dessinées par les enfants. Ces deux tableaux, et ceux qui suivirent, n’étaient pas des paysages traditionnels mais des voyages dans le temps, des récits pleins de vie qui charmaient l’œil par leur équilibre de couleurs chaudes et de formes géométriques. Les critiques penseraient qu’il était retombé en enfance. David n’avait aucun doute : il s’engageait sur la bonne voie. »

« Il fit un petit essai qui montrait son itinéraire à travers le canyon. Une route tortueuse était tracée à la verticale au centre de la toile, entourée de taches de couleurs vives qui représentaient les collines et la végétation avec, ici et là, des arbres ou une maison. Ce tableau n’avait rien à voir avec ceux qu’il avait peints jusque-là – sauf avec celui qu’il avait fait au hasard pour essayer les couleurs acryliques – et ressemblait à un dessin d’enfant. Le second fut plus grand, plus ambitieux : il peignit le trajet de sa maison à son atelier, dans des couleurs plus douces, avec une technique par moments presque pointilliste. La route ondulante traversait la toile horizontalement, bordée par un paysage plus complexe qui incluait des collines, des arbres, de la végétation basse, mais aussi un court de tennis, une piscine, un poteau électrique, un plan quadrillé de Downton L.A., la mer à l’horizon. Tout était à la même échelle, comme dans ces cartes dessinées par les enfants. Ces deux tableaux, et ceux qui suivirent, n’étaient pas des paysages traditionnels mais des voyages dans le temps, des récits pleins de vie qui charmaient l’œil par leur équilibre de couleurs chaudes et de formes géométriques. Les critiques penseraient qu’il était retombé en enfance. David n’avait aucun doute : il s’engageait sur la bonne voie. »