Le dimanche 19 juin, l’exposition « Joan Miró peintre poète » fermera ses portes à l’Espace Culturel ING, sur la Place Royale à Bruxelles. Ne la manquez pas, il vous reste une semaine. Ce sont 120 peintures, gravures, sculptures et dessins où la fantaisie créatrice de l’artiste catalan s’en donne à cœur joie, ce qui n’exclut pas le noir de sa palette, où priment souvent les couleurs primaires. Les œuvres proviennent des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique et surtout de la Fondation Joan Miró de Barcelone. Voici l'affiche.

Déjà La danseuse espagnole, Olée, en début de parcours, signale et l’esprit facétieux du peintre et la présence des mots dans sa peinture. « J’ai beaucoup fréquenté les poètes, car je pensais qu’il fallait dépasser la « chose plastique » pour atteindre la poésie… Vivre avec la dignité d’un poète » déclare Miró (1893-1983) dont l’atelier parisien voisinait avec celui du peintre surréaliste André Masson. Il rencontre alors Reverdy, Tristan Tzara, Max Jacob, Artaud, Michel Leiris…

Louis Marcoussis grave un Portrait de Miró à la pointe sèche en 1938, présenté en quatre états successifs : son modèle le complète, ajoute ici une araignée, là une étoile, y inscrit « Pluie de lyres » et « Cirques de mélancolie » jusqu’à une quatrième version où son visage se couvre de lignes et de signes. Quelques collages esquissent une façon de faire : sur la page blanche, Miró éparpille de petites illustrations d’objets découpées dans des magazines, sans rapport apparent. Il procèdera de même dans ses « poèmes-tableaux » ou « dessins-poèmes » comme Tête de fumeur, à la manière d’un rébus. Sur une photo de son atelier à Palma de Majorque, les murs aussi portent ses hiéroglyphes.

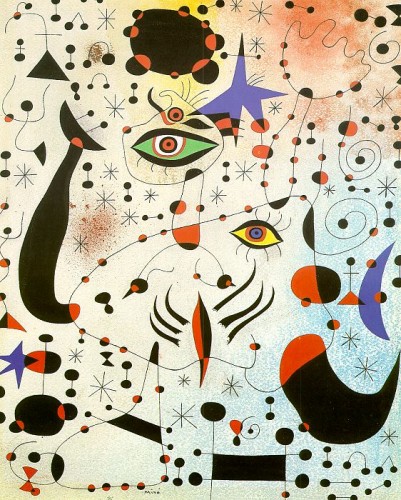

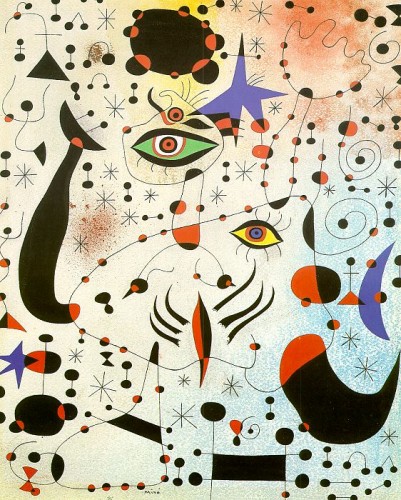

Miró, Chiffres et constellations amoureux d’une femme

© Miró successió / Sabam Belgium

Au cœur de cette exposition, disposées sur un arc de cercle, les 22 fameuses « Constellations » peintes en 1940-1941, d’abord à Varengeville-sur-mer (Normandie) puis à Palma et à Montroig. Les gouaches originales ont été dispersées, mais on peut les découvrir grâce à ces reproductions rehaussées au pochoir rassemblées dans un album avec un texte d’André Breton : « Le lever du soleil », « L’échelle de l’évasion »… Des aplats noirs, des couleurs primaires, des formes stylisées. Tout un bestiaire – araignée, chenille, escargot, chat, poisson, tortue, baleine – flotte dans les ciels de Miró où les étoiles, la lune s’offrent à l’œil grand ouvert qui les contemple au milieu de cercles, flèches et autres diabolos noirs.

Un titre sur deux, il m’a semblé, contient le mot « femme », souvent associé à « oiseau ». Peindre, pour Miró, c’est peupler l’espace. J’entends quelqu’un dire « c’est enfantin », puis se reprendre : « c’est poétique », et je laisse résonner en moi ces deux qualificatifs. Il y a tant à voir dans ces Constellations, comme dans un tapis d’Orient aux multiples motifs, avec leurs variantes, que les grandes toiles à l’acrylique, par contraste, semblent lourdes, brutales.

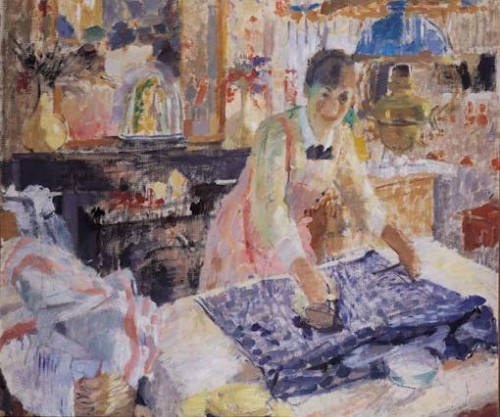

Miró, Partie de campagne

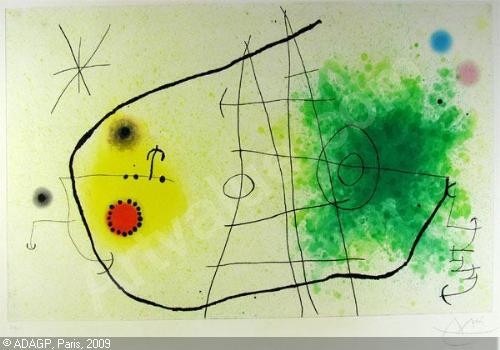

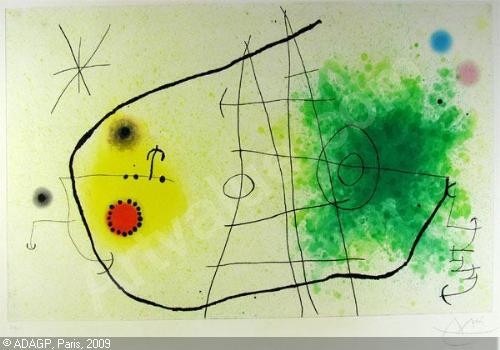

A côté, deux beaux ensembles en vis-à-vis : « Archipel sauvage », six gravures au ciel nocturne, et « Partie de campagne » (1967), cinq autres, à l’eau-forte et aquatinte : sur un fond clair, des taches de couleurs s’étendent, comme si elles venaient de se poser, du vert surtout, mais aussi du jaune, du rouge, et dialoguent avec les lignes et les formes. C’est simple, léger, paradisiaque. « Je travaille comme un jardinier. Les formes s’engendrent en se transformant. »

Miró voulait « détruire tout ce qui existe en peinture », seul « l’esprit pur » l’intéressait. Apprécié comme illustrateur – l'exposition propose des pages de Parler seul de Tristan Tzara, d' A toute épreuve d’Eluard –, Miró aime « dire avec la ligne », comme dans la série « Haïku ». Et quand le pinceau ou la plume se taisent, il bricole avec des boites de conserve, des cartons à œufs, toutes sortes d’objets de récupération. Coulées dans le bronze, ce sont ses sculptures, à nouveau des « femmes » , le plus souvent. Ou une étonnante « Tête de taureau ».

« Conquérir la liberté, c’est conquérir la simplicité » : ces mots résument bien la trajectoire de Joan Miró, peintre et poète. Cet homme qui éprouvait le « besoin d’échapper au côté tragique » de son tempérament, reste l’inventeur d’une nouvelle calligraphie où les choses les plus simples, reconnaissables ou non, par la grâce du geste pictural, entrent dans la danse.