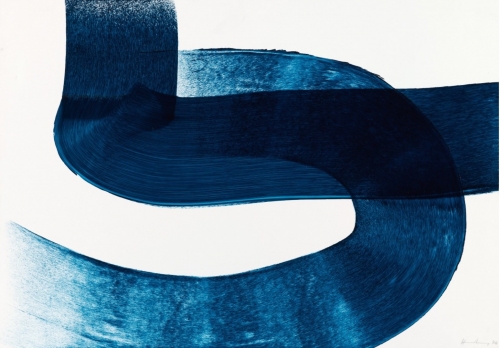

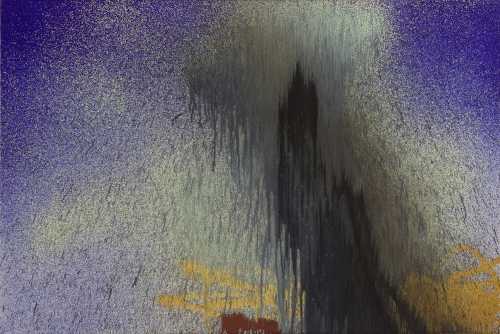

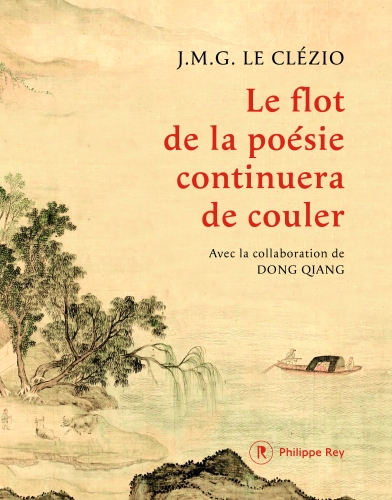

Entendre J.M.G. Le Clézio parler des poètes chinois de l’époque Tang à La Grande Librairie m’a rendue curieuse de cet essai, Le flot de la poésie continuera de couler, qu’il signe avec Dong Qiang. Traducteur, poète francophone et calligraphe, professeur de civilisations comparées à Pékin, celui-ci a calligraphié quelques-uns des poèmes cités, qui alternent avec des peintures chinoises du Xe au XXe siècle dans ce beau livre.

« Dans les périodes difficiles, on a besoin des poètes », a dit Le Clézio. On a toujours besoin d’eux, maintenant en particulier. Les poètes dont il parle ont vécu une période très troublée, des guerres violentes. Son choc devant la beauté de la poésie Tang (du VIIe au Xe siècle) est né d’une lecture, dans une anthologie anglaise, du poème de Li Bai (lu à l’émission).

Assis devant le Mont Jingting

Les oiseaux s’effacent en s’envolant vers le haut

Un nuage solitaire s’éloigne dans une grande nonchalance

Seuls, nous restons face à face, le Mont Jingting et moi

Sans nous lasser jamais l’un de l’autre

Dong Chiang résumerait ainsi ce poème : « je te plais et tu me plais ». Ce sentiment de plénitude, de paix intérieure contraste avec les thèmes de la poésie occidentale souvent tournée vers le mouvement des émotions, du désir, des passions. Ce quatrain de Li Bai a d’abord poussé Le Clézio à marcher, marcher simplement, jusqu’à une falaise rocheuse, et à la contempler ; à rechercher ce face à face entre l’homme et la montagne.

Les poètes Tang gardent le contact avec le monde réel, la trace d’un voyage hors de soi. Le Clézio les rapproche d’un peintre et écrivain contemporain, Mu Xin, qui dans une nouvelle cite ces vers : « La pluie passe, le ciel devient céladon, les nuages s’écartent / Et le ciel fait la céramique avec sa couleur ». Le Clézio : « Car c’est la force de cette poésie que d’être lue à toute époque, et en toutes circonstances. Simplement, pour changer d’univers. »

Le flot de la poésie continuera de couler raconte cette révolution poétique à l’époque dite « Tang prospère », vers l’an 700, où s’épanouissent en Chine l’art, la poésie, la musique, le raffinement des femmes. Le Shi Jing ou « livre des poèmes » est « la référence absolue de la culture chinoise », une grande compilation de poèmes traditionnels par Confucius. Les poètes Tang écrivent une poésie à la fois « populaire et officielle » dans le respect des règles qu’ils accentuent même : quatrain, vers de sept caractères, rimes et rimes intérieures, ordre des tons. Il en résulte le lyrisme « le plus éclatant », neuf siècles avant les poètes de La Pléiade en France !

Li Bai (701-762 ) est un aventurier, poète et homme d’armes qui voyage seul, avec son épée, et boit beaucoup. Il parcourt tout l’empire et pratique une liberté « jusque-là inconnue, la liberté d’aller ». C’est un homme « tendre, émotif », né sous le signe de l’Etoile de métal blanc (Vénus, l’étoile du matin) à laquelle il doit son nom (Blanc). Jusqu’à vingt ans, il pratique les arts martiaux, le cheval, la poésie, la musique. Son éducation littéraire est très poussée. A quinze ans, il a vécu chez un ermite pour parfaire son éducation, ce qui le rend éligible au service de l’empereur. « Bravache, vaniteux, téméraire », il n’aime rien tant que de voyager dans la Chine profonde.

Li Bai (701-762 ) est un aventurier, poète et homme d’armes qui voyage seul, avec son épée, et boit beaucoup. Il parcourt tout l’empire et pratique une liberté « jusque-là inconnue, la liberté d’aller ». C’est un homme « tendre, émotif », né sous le signe de l’Etoile de métal blanc (Vénus, l’étoile du matin) à laquelle il doit son nom (Blanc). Jusqu’à vingt ans, il pratique les arts martiaux, le cheval, la poésie, la musique. Son éducation littéraire est très poussée. A quinze ans, il a vécu chez un ermite pour parfaire son éducation, ce qui le rend éligible au service de l’empereur. « Bravache, vaniteux, téméraire », il n’aime rien tant que de voyager dans la Chine profonde.

Son inspiration, il la trouve dans la nostalgie du pays natal, dans la beauté de la nature sauvage, des filles, ainsi que dans l’ivresse – le vin est sa grande passion, l’esprit de la fête, de l’amitié, notamment avec Du Fu, bien qu’ils soient « comme le soleil et la lune ». Tous deux sont mariés et ont des enfants. Du Fu aspire à la vie de famille mais est obligé de se déplacer. Li Bai choisira toujours la liberté de la vie errante. C’est à son épitaphe que renvoie le titre : « Sur la colline de la famille Xie, voici la tombe du noble Li / Le flot de la poésie continuera de couler au long des âges. » (Fan Chuanzheng)

L’essai de Le Clézio, s’il s’attache avant tout à la poésie, raconte aussi la guerre, les rébellions où trente millions de Chinois ont perdu la vie en huit ans. Du Fu en est « le chroniqueur le plus fidèle » qui dit l’exode, la tristesse, la famine, la mort d’un fils. On découvre l’histoire de l’unique impératrice de Chine, Wu Zetian (690-705), qui fit publier la première anthologie de femmes poètes. Les poètes Tang expriment des sentiments, c’est nouveau à leur époque : le regret de ne pas être près de sa femme, de ne pas voir grandir ses enfants, la cruauté des recruteurs de soldats. Plus proches du peuple que de la cour, lieu de séduction, de rivalité, de violence, ils sont imprégnés des valeurs bouddhistes de la compassion et de l’amour.

L’essai cite des vers presque à chaque page et permet de se familiariser avec l’univers des poètes Tang : Li Bai, Du Fu et beaucoup d’autres. Les derniers chapitres, excellents, rendent le mieux, à mon avis, la complexité et la beauté de ces poèmes pour qui ne sait rien de la langue chinoise. Dans « L’Art, la Beauté, la Vie » puis « La fin de la route », Le Clézio explique l’obsession de la forme parfaite dans la poésie Tang et la manière dont on perçoit le poème en chinois, de façon instantanée, comme lorsque nous regardons un tableau.

Dong Xiang y contribue aussi avec « Etangs-miroirs », à la fin. Il cite deux vers écrits par Xie Lingyun en 423, un jour de printemps, lors d’une première sortie de convalescence : « Près de l’étang poussent des herbes printanières / Des oiseaux nouveaux occupent les saules du jardin » Des générations vont tenter d’écrire « aussi naturellement » des poèmes « des monts et des eaux » où « le poète voit et dit ». Leur simplicité peut paraître « fade » aux Occidentaux, mais dans la langue chinoise monosyllabique, seul un lettré était capable de maîtriser les règles et les symboles de cette poésie Tang « atemporelle ».

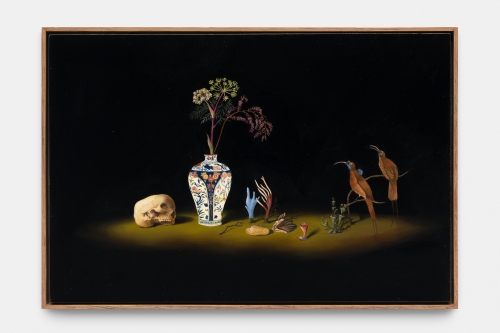

Couverture : Yun Shouping (1633-1690), Le printemps réchauffe les eaux et les monts (détail).

Fin de la dynastie des Ming et début de la dynastie des Qing. 618,2 x 57,6 cm,

Musée d’art de Tianjin, Chine.

Liang Kai (1150- ?), Li Bai marchant et composant des poèmes,

Dynastie des Song du Sud, 81,2 x 30,4 cm, Musée national de Tokyo, Japon.

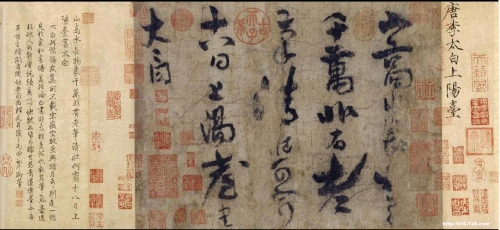

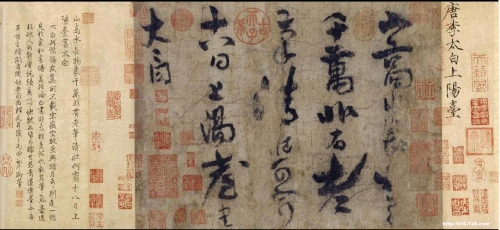

Li Bai, Sur le Temple Yangtai (Shangyangtai),

considéré comme l'unique exemplaire encore existant d'un poème

calligraphié par le poète lui-même, VIIIe siècle, musée du Palais de Pékin

Rivière et ciel d’une seule couleur

Rivière et ciel d’une seule couleur