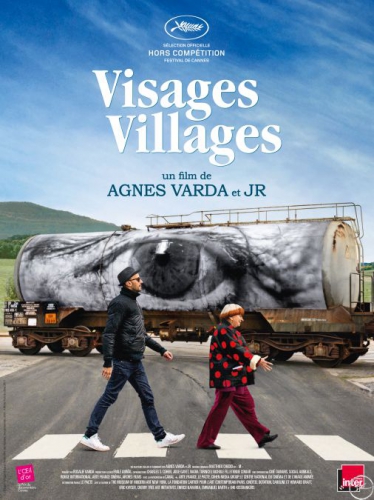

Que dire du dernier film d’Agnès Varda et de JR, L’Oeil d’Or du meilleur documentaire 2017 au festival de Cannes, que vous ne sachiez déjà ? Je suis allée voir Visages, villages en bonne compagnie dans le cinéma de mon enfance, au rendez-vous de l’amitié et des souvenirs (mais sans ouvreuse qui passe à l’entracte avec des friscos ou des noisellas). Le générique graphique surprend avec une longue liste de donateurs – les réalisateurs ont fait appel au financement participatif.

Dans le camion de JR, les deux complices – lui en chapeau et lunettes noires, elle avec sa coiffure inimitable, ils se chamailleront gentiment à ce propos – se mettent en route pour aller à la rencontre des gens dans les villages de France, à la recherche des visages surtout. JR les invite à entrer dans le photomaton du camion d’où sortent leurs photos en grand format, photos qui seront collées ensuite sur des façades, des murs ou des endroits inattendus.

Pourquoi ? La question leur est souvent posée par ceux qui se prêtent au jeu : la dernière habitante d’un coron voué à la démolition, un agriculteur qui s’occupe seul de cultiver 800 hectares, un vieil artiste solitaire… Et même des dockers, quoique Le Havre où JR emmène Varda ne soit pas à proprement parler un village – et surtout leurs femmes, une des plus belles séquences du film.

Plus cadré, si je puis dire, que Les Plages d’Agnès, par le côté répétitif du procédé – la fantaisie, ici, réside dans le choix des rencontres et des lieux – Visages, villages véhicule ainsi toutes sortes de choses bonnes à dire ou à montrer. Où une personne aime vivre, ce qu’elle fait dans la vie, pour quoi elle se bat. Chacune laisse ici son empreinte, sur un mur et sur la pellicule, comme ce vieil ouvrier à son dernier jour d’usine qui se sent au bord d’une falaise, le vide de la retraite lui donnant le vertige. La guitare de Matthieu Chedid accompagne à merveille le déroulé du film.

Toutes sortes de rencontres sont partagées avec les spectateurs et parmi elles, la rencontre entre une réalisatrice d’un certain âge qui a des problèmes aux yeux et un jeune photographe-colleur qui cache les siens derrière des verres foncés. Leurs échanges m’ont semblé parfois plus parlants à l’image que dans le dialogue, où certaines paroles, certains mots sonnent un peu trop préparés.

On ne s’ennuie pas une seconde en regardant Visages, villages qui nous emmène loin des sentiers battus du cinéma. Les gens ordinaires n’en sont pas les vedettes mais tout de même les acteurs, d’une certaine façon, au risque de devenir populaires. Ainsi, sa photo en grand sur un mur du village a transformé une serveuse saisonnière en célébrité, on la reconnaît dans la rue et son image captée par les touristes se multiplie sur les réseaux sociaux. Cela ne lui plaît qu’à moitié.

Depuis le tournage, leur vie à tous continue, les photos collées subissent les effets du temps, comme ce magnifique collage éphémère sur une plage – moment fort du film repris par la plupart des critiques. La peau des murs vieillit comme celle des humains. La nostalgie, la vieillesse et la mort s’invitent dans ce documentaire d’Agnès Varda et JR, mêlées à la fantaisie et à l’humour, moins allègres toutefois que dans Les Plages d’Agnès.

Bien des thèmes de Varda (née à Ixelles) reviennent dans Visages, villages sur un ton différent, comme le rapport de l’image avec la mémoire, le goût du hasard, du quotidien. Fernand Denis écrit avec enthousiasme dans La Libre Belgique : « C’est fini, qu’est-ce qu’on a aimé ce Visages, villages ! Parce que c’est inattendu, parce que c’est humain, parce que c’est beau, parce que c’est poétique, parce que c’est chaleureux, parce que c’est drôle, parce que c’est émouvant, parce que c’est espiègle. Parce qu’avec les regards d’Agnès Varda et JR, on voit la vie autrement. »