Bernard van Orley. Bruxelles et la Renaissance est sans conteste une des expositions à voir au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles (Bozar), dans le cadre de l’année Bruegel. C’est la « toute première exposition monographique consacrée à Bernard van Orley, figure-clé de la Renaissance durant laquelle Bruegel a grandi et a été formé. » Ses œuvres venues des quatre coins du monde ont été créées à Bruxelles où ce peintre de la cour était à la tête d’un grand atelier surchargé de commandes : tableaux religieux et portraits, tapisseries et vitraux.

Bernard van Orley & atelier bruxellois inconnu, La légende de Notre-Dame du Sablon :

la statue de la Vierge accueillie en grande pompe à Bruxelles, détail, MRBAB, Bruxelles

Dès le début de l’exposition, une magnifique tapisserie en laine et soie, La légende de Notre-Dame du Sablon : la statue de la Vierge accueillie en grande pompe à Bruxelles (1516-1518), illustre la qualité renommée des tapisseries de Bruxelles. Très coûteuses, ce sont des œuvres de prestige. « Seuls les maîtres-peintres sont autorisés à les concevoir. » (Guide du visiteur)

Bernard van Orley & atelier Pannemaker, Passion carrée : La Crucifixion,

1518-1520, détail, Patrimonio nacional, Madrid

Des églises, des confréries de tout le pays commandent des sujets religieux à Bernard van Orley (1487/88-1541). On voit dès ses premières huiles l’influence italienne par l’importance donnée au cadre architectural et aux ornements. En 1518, Marguerite d’Autriche, gouvernante des Pays-Bas méridionaux, l’engage et lui commande, en plus des peintures, des tapisseries « d’un raffinement extrême ». En laine et soie, fils d’or et d’argent.

Bernard van Orley & atelier Pannemaker, Passion carrée : Le Portement de Croix

et Le Christ au jardin des oliviers, détail, 1522, Patrimonio nacional, Madrid

La Passion carrée désigne une série de quatre, La Crucifixion et La Déposition en 1518, Le Portement de Croix et Le Christ au jardin des oliviers en 1522. Le style de van Orley évolue, en quelques années, vers une composition simplifiée, des figures plus monumentales, plus dynamiques. J’ai été éblouie par la qualité de ces tapisseries, les couleurs et les nuances, l’expression des visages. C’est très beau. Des gravures de Dürer témoignent des contacts entre les deux peintres qui s’influencent l’un l’autre.

Atelier de Bernard van Orley, Sainte Famille, détail, après 1520, MRBAB, Bruxelles

De grands retables sur des sujets religieux voire historiques – L’adoubement de saint Martin par l’Empereur Constantin ou Charlemagne déposant les reliques de la Passion à Aix-la-Chapelle – voisinent avec des tableaux de petit format, des « œuvres de dévotion ». Avant d’admirer une Sainte Famille du Louvre, où l’enfant Jésus dévoile un sein maternel, j’ai aimé celle attribuée à l’atelier de van Orley, avec ce Jésus joufflu tirant la barbe de Joseph.

Bernard van Orley, Polyptique de Job et Lazare, 1521, MRBAB, Bruxelles

Le Guide du visiteur présente le grand Polyptique de Job et Lazare comme un remarquable mélange de tradition flamande, pour le paysage et la division en plusieurs épisodes, et de Renaissance italienne pour l’architecture et le sens dramatique. Un chef-d’œuvre de la maturité. Il faut tourner autour des retables pour admirer aussi les peintures à l’arrière des volets.

Bernard van Orley & atelier Dermoyen, Bruxelles, Les Chasses de Charles-Quint,

Mars (détail) et Septembre, Le Louvre, Paris

Et puis voici les superbes tapisseries conçues pour Charles-Quint : douze scènes de chasse, une par mois – Les Chasses de Charles-Quint font 73 mètres de longueur au total ! Le Louvre, qui possède la série complète (sous le titre de « Chasses de Maximilien ») a prêté celle du mois de Mars et celle du mois de Septembre. La première montre Charles-Quint en rouge sur son cheval devant un magnifique panorama de Bruxelles où on reconnaît entre autres la flèche de l’Hôtel de ville.

Bernard van Orley & atelier Dermoyen, Bruxelles, La bataille de Pavie.

Le camp français et la fuite des civils, 1525-1531, (détail),

Museo et Real Bosco di Capodimonte, Napoli

Une évocation très réaliste de La bataille de Pavie (série de sept tapisseries, Naples) leur fait face. Le grand format de ces tapisseries permet d’y intégrer un luxe de détails sur lesquels l’œil s’attarde : personnages et animaux, arbres et plantes, montures, armes, bâtiments, costumes, visages… La composition, les couleurs, la finesse, quel art ! Les peintures préparatoires sont exposées sous verre dans la salle.

D'après Bernard van Orley, Portrait de Marguerite d’Autriche, après 1518,

Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique, Bruxelles

Lire "un bref aperçu de sa vie agitée, entre pouvoir et tragédie" sur le site de Bozar

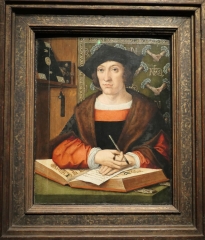

Deux versions du portrait de Marguerite d’Autriche, celui de son neveu Charles-Quint à quinze ans, les commanditaires de Bernard van Orley, sont présentés avec quelques autres dans la salle suivante. Ces portraits officiels ont été diffusés et copiés à grande échelle et dans divers médias. De quoi attirer vers le peintre de cour et vers son atelier les commandes de notables de l’entourage des souverains.

Bernard van Orley, Portrait de Charles-Quint, après 1516,

Musée du monastère royal de Brou, Bourg-en-Bresse

Dans les années 1530, le peintre participe encore à la création d’une série de tapisseries sur un thème biblique, la vie de Jacob, avec l’atelier de Guillaume De Kempeneer à Bruxelles. Dans La répartition du bétail entre Jacob et Laban, à nouveau, on admire aussi les scènes annexes dans le bas, dans le haut, sur les côtés : les moutons, les enfants, une paysanne assise près de son panier, les bordures fleuries…

Bernard van Orley & atelier Kempeneere, Bruxelles, Histoire de Jacob :

La répartition du bétail entre Jacob et Laban, 1530-1534 (détails)

Œuvres tardives, œuvres d’atelier, vitraux brièvement évoqués (notamment avec une saisissante tête d’assassin de la cathédrale de Bruxelles), l’univers de Bernard van Orley est lié à sa ville devenue à cette époque « siège de la cour et capitale par excellence des Habsbourg » (Guide du visiteur). Les services du patrimoine bruxellois proposent pour la circonstance un guide et un itinéraire pédestre pour suivre les traces de l’artiste dans Bruxelles au XVIe siècle.