La blouse rose de Modigliani, parmi les illustrations de l’album Rose de Michel Pastoureau, a éveillé ma curiosité pour un musée d’Avignon que je ne connaissais pas, le musée Angladon. Celui-ci abrite la collection d’œuvres d’art du grand couturier Jacques Doucet (1853-1929), collectionneur et mécène. A quelques minutes à pied de la place de l’Horloge, ce musée occupe un bel hôtel particulier du XVIIIe siècle.

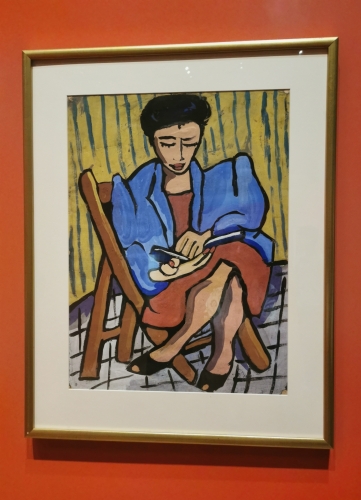

Jean Angladon, Portrait de Paulettte Martin, musée Angladon

(son épouse Paulette Angladon-Dubrujeaud)

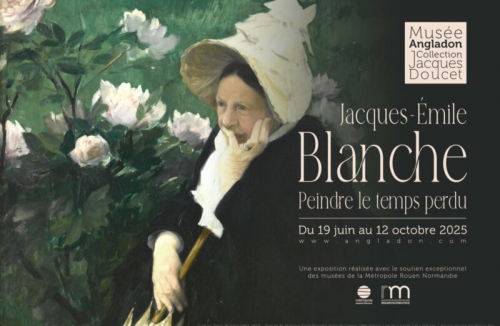

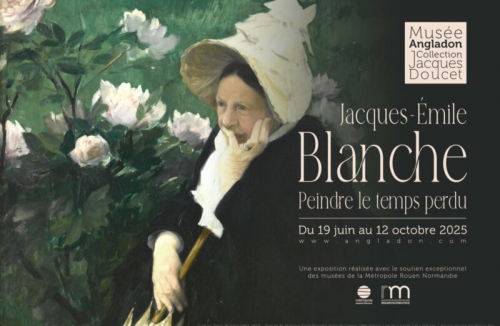

Dès le premier niveau, la littérature aussi y est présente avec ce portrait d’une lectrice par Jean Angladon (petit-neveu de Jacques Doucet) et André Gide et ses amis au Café maure de l’Exposition universelle de 1900 par Jacques-Emile Blanche. D’autres portraits d’écrivains nous attendent au dernier étage, où une très belle exposition de ses peintures est présentée sous le titre « J.-E. Blanche. Peindre le temps perdu » (jusqu’au 12 octobre).

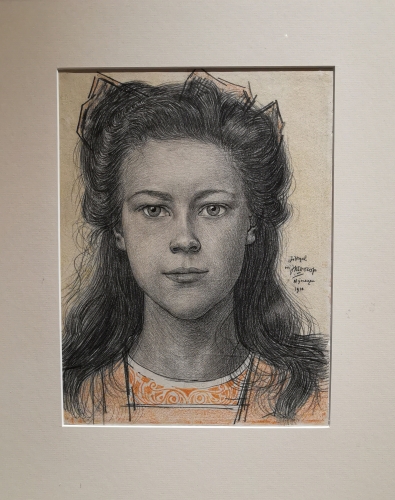

Thomas Lawrence, Portrait de jeune fille, 1799, huile sur toile

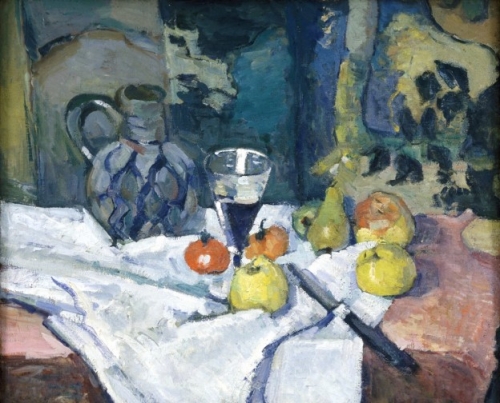

Près de nombreux tableaux sont affichés d’intéressants extraits de critiques d’art écrites par J.-E. Blanche, d’abord pour un Portrait de jeune fille signé Thomas Lawrence, puis près de grands noms de la peinture du XIXe siècle : Sisley, Daumier, Cézanne, Van Gogh, un autoportrait d’Odilon Redon… Des œuvres remarquables montrées sur le portail du musée.

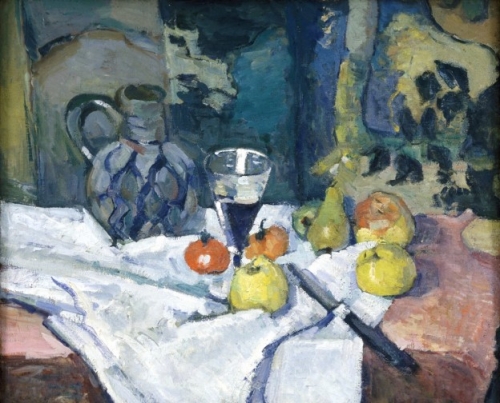

Paul Cézanne, Nature morte au pot de grès, 1874, Huile sur toile, musée Angladon

Le Modigliani est accroché près d’une grande vitrine où l’on expose des objets africains et de petites peintures du XXe siècle, notamment de Picasso. Sur un mur, une Rose dans un verre de Derain, près d’un amusant Hibou en bronze du même artiste. Sur un autre, côte à côte, deux œuvres de Foujita irrésistibles : son Autoportrait et Le portrait de Mme Foujita (1917, gouache et feuille d’or sur papier) – quelle finesse !

André Derain, Hibou, vers 1925, bronze

Tsuguharu Leonard Foujita, Mon portrait et Portrait de Mme Foujita, 1917,

gouache et feuille d'or sur papier, musée Angladon

A l’étage d’où j’ai admiré la vue depuis les fenêtres sont présentées des œuvres plus anciennes : une Vierge et un St Jean-Baptiste en bois du Moyen Age, deux volets d’un retable du Maître de la Légende de la Madeleine représentant Sainte Barbe et Sainte Catherine d’Alexandrie (XVe-XVIe), un Portrait de femme de 1566 par Nicolas Neufchâtel, un Portrait de gentilhomme attribué à Corneille de Lyon…

Maître de la Légende de la Madeleine, Sainte Barbe et Sainte Catherine d’Alexandrie,

huiles sur bois, entre 1483 et 1527, volets d'un retable, musée Angladon

Ce musée montre de belles choses ! Avant de monter à l’étage de l’exposition temporaire, nous traversons la bibliothèque aux reliures anciennes de Jacques Doucet, puis un élégant salon meublé dans l’esprit du lieu avec des bergères couvertes du même tissu que les murs, ainsi qu’un autre salon présentant ses porcelaines chinoises.

De la peinture de J.-E. Blanche, je l’avoue, je ne savais pas grand-chose en dehors de son fameux Portrait de Proust vu au musée d’Orsay et de celui, merveilleux, de la mère du peintre, choisi pour l’affiche. Blanche (1861-1942) était à la fois peintre, critique d’art et écrivain, ce qui le faisait passer pour un dilettante aux yeux de ses contemporains. L’exposition s’appuie sur le fonds qu’il a donné de son vivant au musée des Beaux-Arts de Rouen. Elle débute avec de beaux portraits de ses parents.

J.-E. Blanche, Docteur Emile Blanche / Madame Emille Blanche, huiles sur toile, 1890 au musée Angladon

Jacques-Emile Blanche, Lucie Esnault, le dessin, 1892, pastel, musée des Beaux-Arts de Rouen

Un pastel délicat m’a beaucoup plu : Lucie Esnault, le dessin. Le commentaire précise que ce n’est pas un portrait mais une scène de genre. Son modèle était la fille du serrurier à Auteuil, que le peintre aimait costumer et mettre en scène comme une petite fille modèle – pour lui « un délassement et un exutoire, exempts des conventions du portrait de commande ». Jean Helleu à quatre ans, le fils du peintre Paul-César Helleu, est d’une présence remarquable. Manon aux poupées a un regard touchant dans sa robe formidablement rendue – quelle tristesse de lire que son dossier se trouve au mémorial de la Shoah (Madeleine Sussmann, 1905-1943).

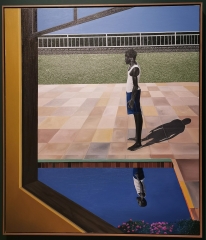

Jacques-Emile Blanche, Regent Street, 1912, huile sur toile

Puis viennent des paysages, des vues de ville à Londres et à Venise (un extrait de Virginia Woolf, dont il a peint le portrait (non exposé), est cité près d’une vue de Regent Street), des courses de chevaux... On se rend compte que Jacques-Emile Blanche fréquentait le Tout-Paris, le Tout-Londres (il y a vécu enfant)… C’était « un personnage incontournable de la Belle Epoque et de l’après-guerre » (feuillet de présentation).

Jacques-Emile Blanche, Le vestibule du manoir de Tot, Offranville, huile sur toile, vers 1910

J.-E. Blanche a peint beaucoup de portraits (femmes, enfants, groupes, hommes). En consultant le catalogue raisonné établi par Jane Roberts et mis en ligne, on peut y chercher ses œuvres par genre ou par catégorie. Il a peint aussi des fleurs, des intérieurs, comme Le vestibule du manoir de Tot, Offranville (où on peut visiter un petit musée Blanche). Il recevait le beau monde artistique et politique de son époque. Il a peint un jeune Cocteau longiligne s’y promenant dans le jardin avec Hilda Trevelyan, une actrice anglaise.

Jacques-Emile Blanche, Portrait de Marcel Proust, 1892, huile sur toile

En plus de son célèbre portrait de Marcel Proust, que celui-ci a conservé jusqu’à sa mort, Blanche a représenté de nombreux écrivains français comme Valéry, Max Jacob, Montherlant, Claudel… L’exposition et le musée valent le détour.