C’est une lettre d’amour de cent cinquante pages que Marie Darrieussecq envoie à une peintre méconnue hors d’Allemagne, dont une toile l’a bouleversée : Etre ici est une splendeur. Vie de Paula M. Becker. Le titre est emprunté à Rilke, qui fut son ami. Cette biographie de Paula Modersohn-Becker (1876-1907) a été écrite pendant la préparation de la rétrospective au Musée d’art moderne de la ville de Paris en 2016 : « un printemps et un été pour Paula, cent dix ans après son dernier séjour parisien ».

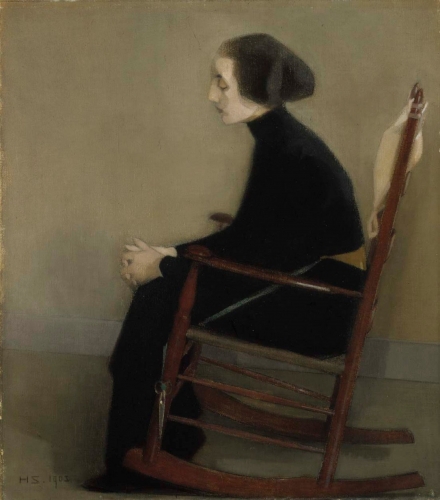

Paula Modersohn-Becker, Autoportrait avec iris, 1907 (Folkwang Museum, Essen)

Une biographie et le récit d’une rencontre. Des lieux de sa vie, Darrieussecq décrit d’abord la maison de Worpswede où vivaient Paula et son mari Otto, « les Modersohn-Becker ». On y montre trois pièces et sur un chevalet, « une reproduction de son dernier tableau, un bouquet de tournesols et de roses trémières » - « Elle ne peignait pas que des fleurs. »

« L’horreur est là avec la splendeur, n’éludons pas, l’horreur de cette histoire, si une vie est une histoire : mourir à trente et un ans avec une œuvre devant soi et un bébé de dix-huit jours. » On peut voir sa tombe dans ce village, « horrible », écrit-elle, où un ami a sculpté une femme à demi nue, un bébé assis sur son ventre.

Plutôt qu’un récit linéaire, Marie Darrieussecq a opté pour des séquences de quelques lignes, une vingtaine au maximum ; les blancs sont comme des silences, des respirations, parfois des arrêts sur images. Elle cite de nombreux extraits du journal de Paula et de sa correspondance avec Clara Westhoff, sa meilleure amie, avec sa mère, ses amis.

A seize ans, la troisième des six enfants Becker (le septième est mort petit) est envoyée en Angleterre « pour apprendre à tenir un ménage » ; elle rentre plus tôt que prévu. « Un oncle lui a laissé un petit pécule, elle s’installe à Worpswede, et investit dans Mackensen dont les cours sont réputés. » Sa peinture ne va « pas tellement » plaire aux « aux délicats paysagistes » de cette communauté de peintres et encore moins à la critique lors de sa première exposition à Brême en 1899.

Paula voit à Brême les premiers tableaux d’Otto Modersohn, qui a onze ans et dix-sept centimètres de plus qu’elle et l’attire beaucoup. Il est marié à « une petite femme intuitive et sensible ». En 1900, elle va à Paris, s’inscrit à l’Académie Colarossi et suit des cours d’anatomie à l’Ecole des Beaux-Arts qui vient de s’ouvrir aux filles. A l’époque, cela suffit pour être considérée comme une fille « perdue ». De plus, on attend d’elles « de jolis tableaux séduisants, quand les hommes ont le droit de faire voyou », raconte une étudiante anglaise de l’époque.

Une petite chambre boulevard Raspail. Clara Westhoff, qui étudie chez Rodin, est sa voisine. Paula va au Louvre, dans les galeries, découvre « une simplicité nouvelle : Cézanne », se promène « beaucoup et partout ». « Mlle Becker » gagne le concours de l’Académie, écrit longuement à Modersohn. Ils devraient venir à Paris, voir l’Exposition universelle qui l’enchante, « vite, avant qu’il ne fasse trop chaud ». Otto arrive le 11 juin, rentre chez lui le 14, sa femme vient de mourir. Paula rentre aussi.

En septembre 1900, Rilke rend visite à son ami Vogeler, un événement pour la colonie de Worpswede, une douzaine d’artistes. La plupart sont de la région, ils aiment ce paysage plat et les paysans pauvres et pieux – « c’est authentique ». Dans la monographie qu’il leur consacrera, Rilke ne mentionne pas Paula, rencontrée là quand ils ont vingt-quatre ans tous les deux, en même temps que Clara qu’il a prise pour sa sœur. Entre les deux, son cœur va balancer. Il aime la compagnie des femmes.

Rilke aime son atelier aux murs outremer et turquoise avec une bande rouge – « Le soir est toujours grand quand je sors de cette maison. » « Femme assise », « vieille paysanne », « fillette debout » : Paula peint des modèles locaux et des nus d’enfants. Quand elle lui annonce ses fiançailles avec Otto Modersohn, le jeune poète lui écrit « sa magnifique Bénédiction de la mariée ».

« 1901 est l’année des mariages. Paula et Otto, Clara et Reiner Maria, Heinrich Vogeler et Martha. » Leurs journaux respectifs contiennent des brèches. « Et par toutes ces brèches j’écris à mon tour cette histoire, qui n’est pas la vie vécue de Paula M. Becker, mais ce que j’en perçois, un siècle après, une trace », écrit Marie Darrieussecq à la page 50, au tiers de son récit.

Il faut lire Etre ici est une splendeur pour la justesse du texte, concis, sensible : elle rend présente cette vie de femme et d’artiste, ses amours et ses amitiés, son regard de peintre, sa volonté de créer qui la poussera un jour à quitter son mari, à retourner à Paris, tant est forte sa passion – contrairement à Clara qui, une fois mariée à Rilke, est « interrompue ». Et tant pis pour les problèmes d’argent. Mais Paula et Otto continuent à s’écrire.

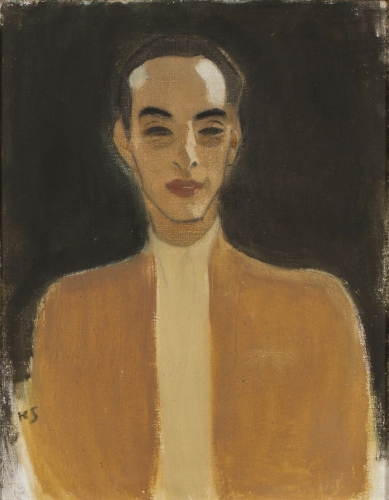

Otto perçoit sa force artistique : « Les écailles me sont tombées des yeux […] : ce sera la course, entre elle et moi. » Il aime ses portraits : « Force et intimité. » Marie Darrieussecq montre les peintures de Paula, son admiration, avec une certaine brièveté : « Les tableaux existent. Ils se suffisent. » Natures mortes, portraits, nus, autoportraits.

Lorsque la biographe visite le musée Folkwang à Essen, en 2014, elle s’indigne de trouver les œuvres de femmes au sous-sol, dont « le chef-d’œuvre de Paula, l’Autoportrait à la branche de camélia » condamné par les nazis. Darrieussecq apprécie les « vraies femmes » et les « vrais bébés » de Paula. A Wuppertal, le conservateur lui montre dix-neuf tableaux « tous à ce moment-là dans les réserves. » Son autoportrait le plus célèbre est à Brême, au musée Modersohn-Becker – « la première fois qu’une femme se peint nue ».

Paula est morte subitement d’une embolie après avoir accouché d’une petite fille, Mathilde Modersohn, quand elle s’est levée. Elle a eu le temps de dire « Schade » (dommage). Ce dernier mot a incité Marie Darrieussecq à écrire, pour lui rendre « plus que la justice » : « l’être-là, la splendeur ».

« Je ne suis rien, absolument rien, tout ce que je désire faire, c’est peindre, chercher. – Ce doit être ceci qui fait la grandeur des peintres, de sorte qu’ils ne vieillissent jamais: le fait qu’il y a toujours encore quelque chose à conquérir. »

« Je ne suis rien, absolument rien, tout ce que je désire faire, c’est peindre, chercher. – Ce doit être ceci qui fait la grandeur des peintres, de sorte qu’ils ne vieillissent jamais: le fait qu’il y a toujours encore quelque chose à conquérir. »