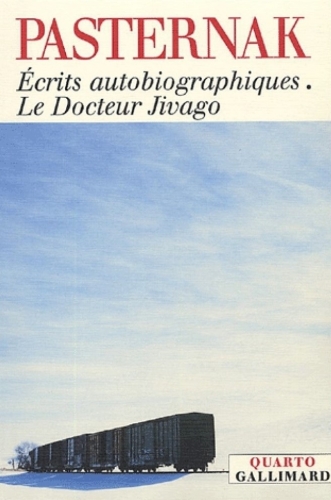

Siri Hustvedt / 3

La dernière section de Vivre, Penser, Regarder m’a passionnée, davantage que la précédente. Siri Hustvedt l’ouvre sur « Quelques réflexions à propos du regard », dont la dernière est toute simple : « Je regarde et parfois je vois. » Le recueil se termine avec « Visions incarnées – Que signifie regarder une œuvre d’art ? » Pour répondre à cette question, elle aborde l’univers de différents artistes, hommes et femmes, contemporains et anciens.

Johannes Vermeer, Etude d’une jeune femme, vers 1665–67,

The Metropolitan Museum of Art, New York

« Je n’étais pas une enfant sûre de moi et, dans son visage,

je me reconnais au même âge. » (S. H.)

Ma première intention était de reprendre dans chacun des treize articles une phrase que j’y avais soulignée et de vous montrer en regard (l’expression s’impose), une des œuvres commentées. Mais au bout du compte, il y en avait trop. J’ai donc sélectionné quelques phrases pour vous en donner l’esprit et quelques-unes des peintures ou sculptures ou « installations » regardées par l’écrivaine (aucune n’est illustrée dans le livre).

Giorgio Morandi, Nature morte, 1952

« Ce à quoi l’on s’attend est capital pour la perception. » (S. H.)

« Morandi aimait énormément Chardin et ce que ces deux artistes ont en commun, outre la nature morte, c’est que, chacun à sa façon, l’un et l’autre enchantaient leurs objets. »

« Morandi, à ce qu’il me semble, explore activement le drame de la perception, et il joue avec les deux niveaux de vision : le préattentif et l’attentif. Il a dit un jour : « Le seul intérêt qu’éveille en moi le monde visible concerne l’espace, la lumière, la couleur et les formes. » »

© Louise Bourgeois, Rejet, 2001-2002

« Le visuel et le linguistique occupent dans le cerveau des sites différents. » (S. H.)

« Je sais que ces figures cousues, balafrées sont dérangeantes, mais elles sont aussi pour moi du nombre des œuvres les plus belles et les plus compatissantes de Bourgeois. Ce sont des poupées de perte et d’immortalité. »

Duccio di Buoninsegna, Vierge à l’Enfant, 1290-1300, The Metropolitan Museum of Art, New York

« Tout objet photographié devient un signe de disparition parce qu’il appartient au passé. » (S. H.)

« Malgré sa composition, qui conserve le caractère abstrait d’une icône byzantine, avec ses personnages idéalisés habitant le nulle part étincelant d’un fond d’or, et le détail inhabituel du parapet au-dessous d’eux, qui les éloigne encore plus encore de l’espace du spectateur, la résonance affective entre cette mère et son bébé est reconnaissable dans sa profonde humanité. »

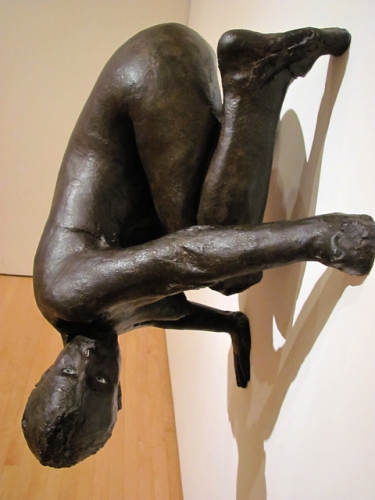

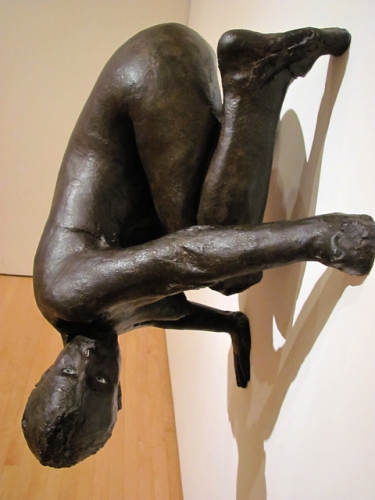

© Kiki Smith, Lilith, bronze et yeux de verre, 1994, The Metropolitan Museum of Art, New York

« Pour moi, une œuvre d’art doit être une énigme. » (S. H.)

« Regarder l’œuvre de Kiki Smith, c’est pénétrer dans une zone frontière où disparaissent souvent les lignes tracées entre dehors et dedans, tout et partie, éveil et veille, humain et animal, « moi » et « pas moi ». C’est un territoire d’associations mouvantes et de métamorphoses, tant visuelles que linguistiques. »

« L’indifférence est le chemin le plus court vers l’amnésie et, en définitive, les seules œuvres d’art qui comptent sont celles dont nous nous souvenons et celles dont nous nous souvenons, ce sont, me semble-t-il, celles qui nous ont émus. »

© Gerhard Richter, Moritz, 2000, huile, toile, De Pont Museum of Contemporary Art, Tilburg, Netherlands

« Ce qu’est la beauté, qui le sait ? une réaction à ce que nous voyons, dont une partie semble être une attitude génétiquement programmée pour la symétrie, la lumière, la couleur ; le reste, sûrement, est appris. »

« La dynamique entre photo et peinture prend un caractère de révélation et de dissimulation, de vision et de cécité, de jeu d’une dimension contre et avec l’autre, et de création entre elles d’ambiguïté. »

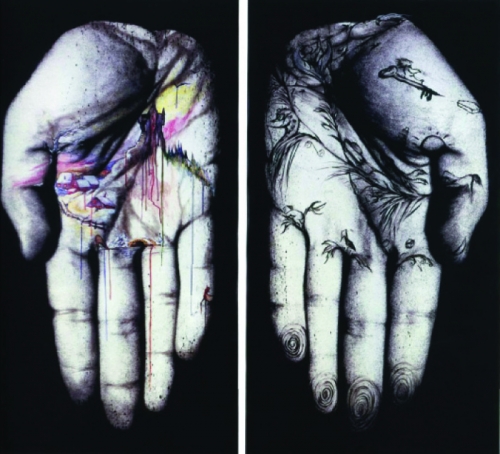

© Annette Messager, Mes Trophées, 1986-88, Collection Fonds National d’Art Contemporain

« Certains se souviennent bien de leur enfance. Ils se rappellent ce que c’était de jouer et de faire semblant. D’autres non. Leur persona infantile a disparu derrière les nuages de l’amnésie. D’autres encore, dont certains sont des artistes, continuent toute leur vie à jouer et à faire semblant. »

« Tous, nous abordons une œuvre d’art avec des pensées et des sentiments, ainsi qu’avec des expériences passées qui ont influencé notre vision, tant culturelle que personnelle. Chacun de nous peut néanmoins lutter contre ses propres idées préconçues en adoptant une attitude phénoménologique. Après avoir regardé une œuvre d’art pendant assez longtemps et avec une attention suffisante, j’ai souvent vu ce que je n’avais d’abord pas aperçu. »

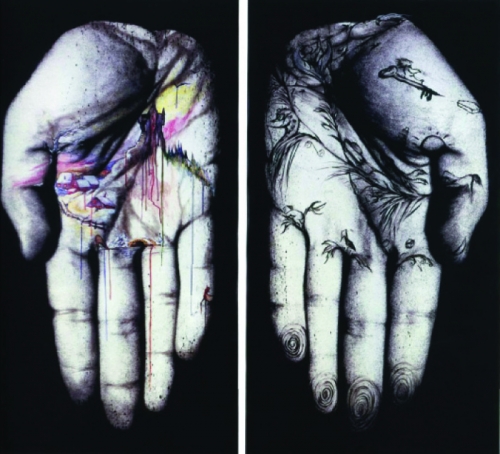

En plus des artistes cités dans ce billet, il est question aussi, dans Vivre, Penser, Regarder, de Richard Allen Morris, de Margaret Bowland, de Goya, de la main qui dessine – « Cette vivante main » – et de photographies. Si le regard de Siri Hustvedt sur l’art vous intéresse, je vous signale ses précédents essais sur la peinture, Les mystères du rectangle (2006) et surtout son roman Un monde flamboyant (2014), magistral.

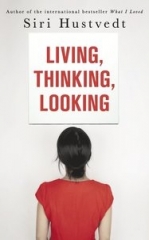

« Si je m’étais mis à raconter circonstance après circonstance et situation après situation l’histoire des goûts et des tendances qui m’ont rapproché de Tsvetaïeva, j’aurais dépassé de beaucoup les limites que je me suis fixées.

« Si je m’étais mis à raconter circonstance après circonstance et situation après situation l’histoire des goûts et des tendances qui m’ont rapproché de Tsvetaïeva, j’aurais dépassé de beaucoup les limites que je me suis fixées.