Avertissant d’emblée le lecteur des Essais qu’il écrit sans autre fin « que domestique et privée », Michel de Montaigne (1533-1592) est explicite : « C’est moi que je peins ». Voici pour ce troisième billet quelques lignes de cet autoportrait aux couleurs changeantes. « Il se produit mille mouvements de l’âme irréfléchis et capricieux chez moi. Ou l’humeur mélancolique s’est emparée de moi, ou bien c’est l’humeur colérique, et sous leur autorité particulière, à telle heure la tristesse prédomine en moi, à telle autre l’allégresse. »

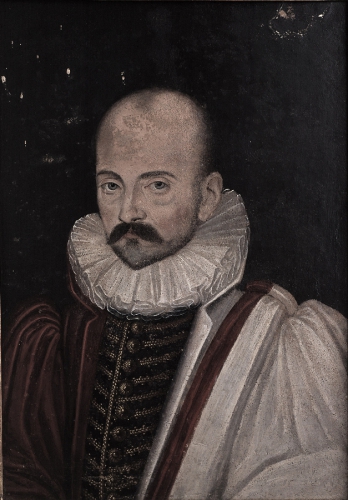

Montaigne vers 1580, à l'âge de 47 ans © Montaigne Studies

Quand Montaigne entreprend de se décrire, c’est d’abord au physique : « la taille forte et ramassée, le visage, non pas gras, mais plein ; la complexion, entre le jovial et le mélancolique, moyennement sanguine et chaude (…) ». A peine écrit-il qu’il a la santé « forte et vigoureuse, rarement troublée par les maladies jusqu’à un âge bien avancé » qu’il corrige : « J’étais tel, car je ne me considère plus [ainsi] à l’heure actuelle où je suis engagé dans les avenues de la vieillesse, ayant depuis longtemps franchi les quarante ans. » Il a 47 ans. « Ce que je serai dorénavant, ce ne sera plus qu’un demi-être, ce ne sera plus moi. Je m’échappe tous les jours, et je me dérobe à moi. »

Puis au moral : « rien de vif », seulement « une vigueur pleine et solide », et ne valant rien s’il a un autre guide que sa « pure et libre volonté », « extrêmement oisif, extrêmement libre et par nature et par dessein prémédité. » Montaigne ne cache pas son caractère délicat et « incapable de [supporter] l’inquiétude », à tel point qu’il préfère qu’on lui dissimule les pertes et les désordres qui le touchent. Ni sa manière d’être, « endormie et insensible (…) devant les événements malheureux qui ne (le) frappent pas directement – « manière d’être que je considère comme l’une des meilleures qualités de mon état naturel ».

Il déteste les masques : « Un cœur noble ne doit pas déguiser ses pensées : il veut se faire voir jusqu’au-dedans : ou tout y est bon, ou au moins, tout y est humain. » Non qu’il faille toujours tout dire, « mais ce qu’on dit, il faut que ce soit tel qu’on le pense ; autrement, c’est de la perversité. »

Le Livre III commence bien : « Personne n’est exempt de dire des sottises. Le malheur est de les dire avec sérieux. » Montaigne y répète son objectif : « J’expose une vie humble et sans gloire ; cela n’a pas d’importance : on attache aussi bien toute la philosophie morale à une vie ordinaire et privée qu’à une vie de plus riche étoffe : chaque homme porte [en lui] la forme entière de la condition humaine. »

De qui recherche-t-il la société ? De ceux qu’on appelle « honnêtes hommes » et « habiles hommes » (savants, talentueux). « Je reconnais les gens qui me conviennent à leur silence lui-même et à leur sourire et je les découvre mieux, peut-être, à table que dans la salle du conseil. »

Accablé à trente ans par la mort de son ami La Boétie, Montaigne s’en est distrait par l’amour et c’est pour lui l’antidote à la tristesse que de changer de pensée quand une pensée pénible l’occupe. « Toujours le changement soulage, désagrège et disperse. Si je ne veux pas combattre cette pensée, je lui échappe, et en la fuyant je m’écarte du chemin, je ruse : changeant de lieu, d’occupation, de compagnie, je me sauve dans la foule d’autres passe-temps et pensées, où elle perd ma trace et me perd. » (« Sur la diversion »)

Voyageur à cheval plutôt qu’à pied – « Je réponds ordinairement à ceux qui me demandent pourquoi je fais des voyages que je sais bien ce que je fuis, mais non ce que je cherche » –, Montaigne sait que « ce plaisir de voyager porte témoignage d’inquiétude et d’inconstance. » Il le confesse : « seule la variété me contente, et la possession de la diversité, si du moins quelque chose me contente. » – « Une seule corde ne suffit jamais à me retenir. « Il y a de la vanité, dites-vous, dans ce passe-temps. » Mais où n’y en a-t-il pas ? Et ces beaux préceptes sont vanité, et vanité toute la sagesse. »

Terminer la lecture des Essais dans cette version en français moderne « destinée au plus vaste public », ce n’est certes pas en avoir fini avec Montaigne, ni même avec ses trois Livres qui n’ont jamais fini de dire ce qu’ils ont à dire, pour reprendre une des définitions d’Italo Calvino (Pourquoi lire les classiques).

Comment ne pas y revenir ? Montaigne dans sa « librairie » se peint de façon si vivante qu’il nous entraîne à réfléchir sur mille et un aspects de notre vie, de notre condition. Compagnon, témoin, penseur, il écrit pour lui, pour nous, ni juge ni moraliste sinon de lui-même : « La peste de l’homme c’est de penser qu’il sait. »