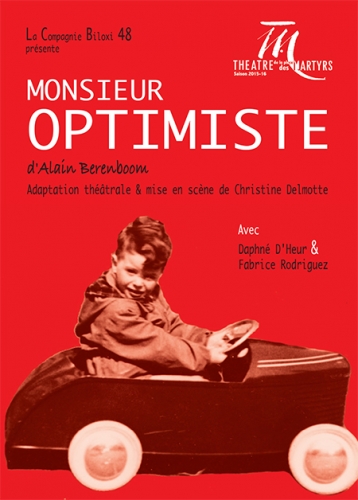

A la mort de son père, Alain Berenboom ne sait pas grand-chose de son passé. Ce pharmacien toujours occupé ne lui a laissé aucune photo, aucun récit familial, lui qui pourtant était toujours prêt à parler de son village natal (Maków, son « shtetl » près de Varsovie), de l’Europe ou du monde. « Mon père croyait à la marche irréversible de la civilisation, au recul de la barbarie, vaincue par le mot ou l’éducation, enfin ce genre de choses. » Tomas, un client d’origine allemande devenu son ami, lui avait dit un jour : « On devrait t’appeler monsieur Optimiste » – le surnom lui était resté.

L'affiche de l'adaptation théâtrale en 2015

Monsieur Optimiste raconte ce dont l’auteur se souvient et ce que des archives ont permis de découvrir à ce fils unique né d’un père de quarante ans et d’une mère de trente-deux. Lorsque celle-ci décède, dix ans après le père, Alain B. trie leurs papiers et tombe sur un extrait du registre des Juifs de la commune de Schaerbeek où s’est inscrit, le 28 novembre 1940, Chaïm Berenbaum.

Pourquoi s’y être déclaré, lui qui avait fui la Pologne, qui détestait les rabbins, lui « le laïc, le gauchiste, l’internationaliste » ? En Belgique depuis 1928, une fois son diplôme de pharmacien obtenu à l’université de Liège, son père était devenu aide-pharmacien « dans les beaux quartiers de Schaerbeek ». Tomas, l’ami ingénieur qu’il admirait pour avoir quitté l’Allemagne à la prise de pouvoir d’Hitler, disparu lors de l’invasion de la Belgique, était en réalité un officier allemand de « la cinquième colonne » ; il était revenu à la pharmacie en uniforme, à la stupéfaction du père, mais il ne l’avait pas dénoncé à la Gestapo.

Le mariage des parents en janvier 1940 avait été fêté chez des amis avec très peu de famille : Esther, une des deux sœurs du père ; Harry et Herta, oncle et tante de sa mère Rebecca, « une superbe brune à la peau mate ». En mai, ils étaient partis en voyage de noces à vélo vers le Pas-de-Calais, mais le désordre épouvantable à Boulogne, où Chaïm a failli être enrôlé de force comme soldat polonais, les a vite fait revenir dans Bruxelles occupée.

Au retour, la pharmacie rouvre. En 1942, son père est convoqué à la caserne Dossin à Malines (17000 Juifs obéirent à la convocation… pour Auschwitz-Birkenau). Quand l’agent de police du quartier, un de ses clients, vient lui intimer l’ordre de partir… ou de disparaître sans laisser d’adresse, les Berenbaum changent de peau et s’en vont devenir en cachette de bons Belges de souche, les Janssens, avec de « vraies-fausses cartes d’identité » établies à Jette.

La guerre finie, « Janssens » deviendra « Berenboom », « arbre aux ours » en flamand – « Toute personne parlant néerlandais comprend immédiatement la supercherie. Berenboom est aussi faux flamand que le magicien qui l’a imaginé. » Alain Berenboom s’interroge sur son identité, mais qui questionner ? Sa grand-mère paternelle, qui a vécu avec eux juste après la guerre, a émigré en Israël quand il avait six, sept ans. « Elle parlait polonais, yiddish et hébreu, pas français. » Il ne l’a revue qu’une fois, il ne connaît que le français et le flamand. Quant à son prénom, son père lui a dit un jour qu’il en avait un autre « pour les Juifs » : « Aba », le prénom de son grand-père, qui signifie « père », tandis que « Chaïm » signifie « vie ».

Quand il repeint une chambre, après la mort de son père, des couches de vieux journaux sous le papier, des pages du Soir des années trente, font défiler la jeunesse de Chaïm pendant qu’il tentait de maîtriser le français. Dans les dossiers de la Police des étrangers, Alain B. découvre les faits et gestes de ses parents depuis leur demande de visa et même une carte de la clinique informant la police de l’admission de sa mère à la maternité en 1947. Suivant tantôt la trace de son père, tantôt celle de sa mère, l’auteur restitue avec leur parcours tout le contexte de l’époque.

Résistance, livre de cuisine rédigé par sa mère cachée, évocation des membres de la famille dont il a retrouvé des lettres, cyclisme, lecture de la Bible, les chapitres de Monsieur Optimiste, prix Rossel 2013, rendent compte, sans rien inventer, de ce que fut la vie de ses parents. Jusqu’aux « potions magiques » du pharmacien de la rue des Pâquerettes à Schaerbeek (au 33) et à la « Fontaine d’amour » du parc Josaphat qui fascinait le petit Alain et sa grand-mère.

Alain Berenboom, avocat, écrivain et chroniqueur au Soir, fait revivre tout cela avec simplicité et honnêteté : « Tout est juste, magnifiquement campé avec une pudeur pleine d’humour et de tendresse pour des personnages réels devenus de fiction. » (Sophie Creuz dans L’Echo) Le fils de monsieur Optimiste s’est déclaré en 2010 « Trots op België et fier de l’être », un texte à lire sur son site.