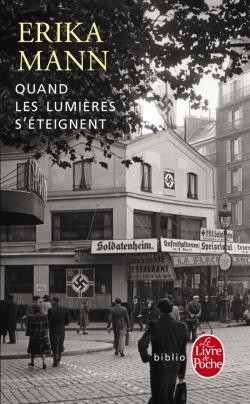

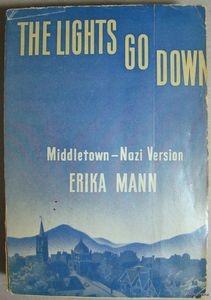

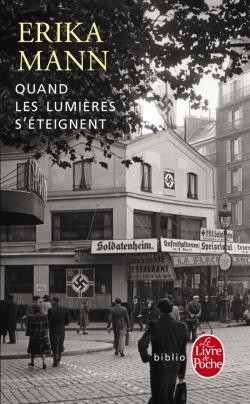

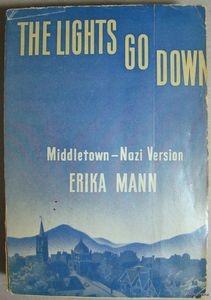

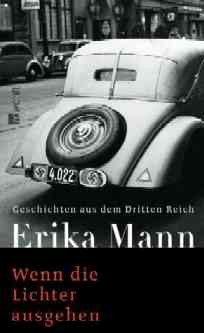

Curieux destin éditorial que la nouvelle traduction française de Quand les lumières s’éteignent d’Erika Mann, « à partir de la version allemande (de 2005) au miroir des traductions américaine (1940) et espagnole (1942) par Danielle Risterucci-Roudnicky » (note de l’éditeur), le texte original (en allemand) étant perdu et la première version française (Ténèbres sur l’Allemagne) partielle. Dix histoires vraies des années trente dans une petite ville du sud de l’Allemagne, qui s’ouvrent chacune sur une illustration de John O’Hara Cosgrave tirée de l’édition originale. (La collection Biblio du Livre de Poche offre une préface de la traductrice et une postface signée Irmela von der Lühe, intéressantes l’une et l’autre.)

La dernière de sa famille à quitter l’Allemagne en 1933, Erika Mann (fille de Thomas Mann, sœur de Klaus Mann, son « jumeau » bien que son cadet d’un an) décrit « le déclin progressif d’un monde que la raison déserte » (traductrice). Elle avait envisagé pour premier titre « Facts » et « Our Nazitown » : « rien n’y est imaginé, tout s’est réellement produit, et il n’y a pas un seul incident dont l’auteur n’ait eu connaissance, soit par les intéressés eux-mêmes, soit pas des témoins tout à fait dignes de foi. » (Remarque préliminaire d’Erika Mann)

« La vie dans notre ville suivait son cours. La vieille place du marché aux maisons colorées encerclant la statue équestre n’avait pas changé au cours des siècles. Au visiteur de passage s’offrait un tableau paisible et envoûtant. » Un étranger sous le charme de la vieille ville s’y fait apostropher par deux SA : pourquoi ne répond-il pas au salut hitlérien, pourquoi n’est-il pas chez lui à écouter le discours du Führer à la radio ? Constatant qu’il n’est pas allemand, ils s’excusent et s’en vont.

Le décor est planté. En réponse aux pensées de l’Américain qui se voudrait invisible pour « pénétrer dans les maisons » et en apprendre davantage sur les habitants, voici Marie, dont les parents tiennent une boutique d’images et d’objets pieux sur la place. Au lieu de commencer des études d’institutrice, elle est obligée de faire « une année de service obligatoire » comme domestique chez les Pfaff, qui ont quatre enfants – le minimum attendu de « tout jeune Allemand en bonne santé », comme le rappelle son fiancé, Peter, étudiant en droit, à qui elle se plaint de sa charge.

Epuisée par le ménage et les enfants, Marie se rend un jour au cabinet d’un jeune médecin nazi qui lui fait des avances puis lui annonce qu’elle est enceinte. Peter ne croit pas à ce diagnostic et l’envoie chez son oncle, médecin libéral à Munich. Celui-ci la rassure : pas de grossesse, mais elle est surmenée et sous-alimentée, il la garde trois jours en clinique. Au retour, le bruit court qu’elle s’est fait avorter et on la renvoie sans préavis. Quand elle rentre chez ses parents, la place du marché est noire de monde. La vitrine a été brisée, le magasin saccagé, ses parents emmenés en détention préventive. Peter vient d’être exclu de la Ligue national-socialiste des Etudiants. Désespérés, les jeunes gens s’en vont vers le fleuve, Peter supprime Marie avant de retourner le revolver contre lui. Un procès posthume prouvera leur innocence « à la suite d’une regrettable erreur » – trop tard. « L’affaire était réglée. »

L’un après l’autre, dans une troublante et absurde dégradation de leur situation, un commerçant, un industriel, un professeur de droit criminel, le chef de la police municipale, un jeune paysan venu chercher du travail en ville, une mère qui attend le retour de son fils aîné, un chirurgien-chef réputé, un rédacteur littéraire vont voir leur destin basculer.

Tous critiquent en eux-mêmes la nouvelle politique et sa cohorte de mesures en tout genre mais se gardent bien d’en faire état. « Je crois cependant qu’un génie change l’esprit du temps en le portant vers l’avenir. Et un génie qui veut ramener l’esprit du temps vers un passé barbare est en réalité un génie pour le moins étrange », se dit Hannes Schweiger obligé de tenir une fausse comptabilité pour sauver son commerce (pour combien de temps encore ?)

Et puis, chacun se méfie du « blockwart » qui surveille les allées et venues, les comportements. L'industriel Herr Huber soupire devant la médiocre production des usines allemandes, désormais privées de leurs meilleurs ouvriers au profit de l’économie de guerre. Sa secrétaire dont il est amoureux lui cache qu’elle a une mère juive. « Pourquoi, se demandaient-ils alors, pourquoi suivons-nous avec une obéissance aveugle un destin nommé Adolf Hitler ? Pourquoi obéissons-nous ? Mais comme aucune réponse ne venait, ils continuaient – pour l’instant – d’obéir. » Des moments de lucidité poignants, mais stériles.

Le dernier chapitre éponyme raconte comment Hans Gottfried Eberhardt, camarade du Parti promu rédacteur littéraire en 1933, satisfait du bon salaire qui lui permet de conserver en dehors de la ville la maison où il vit avec sa femme et leurs quatre enfants, se laisse aller, cinq ans plus tard, un peu las de devoir une fois de plus commenter « le clou des festivités » du Jour de l’Art allemand, le discours du Führer. Inconsciemment, il souligne au crayon rouge pas moins de « trente-trois fautes graves de grammaire et de style » et note dans la marge : « Elève recalé ! » Surpris par son rédacteur en chef, il a toutes les peines du monde à dédramatiser la situation. Un an plus tard, il perd sa place. Il n’aura plus qu’une idée en tête, quitter l’Allemagne avec sa famille avant que la guerre n’éclate. Quand les lumières s’éteignent ou la vie quotidienne sous le IIIe Reich – quand s’installe un régime totalitaire.