« La mode n’est pas un art, même si elle a besoin d’un artiste pour exister. » (Pierre Bergé) Yves Saint Laurent Visionnaire, l’exposition qui vient de s’ouvrir à l’Espace culturel ING, place Royale à Bruxelles, avec l’appui de la Fondation Pierre Bergé YSL, donne l’occasion de rencontrer cet artiste. 1962-2002, 40 années de création illustrées par une centaine d’ensembles, vestes, robes, manteaux, et par des croquis, des affiches, des vidéos, des accessoires, qui reconstituent le parcours d’Yves Saint Laurent.

Affiche officielle de l'exposition

La voix du grand couturier accueille le visiteur avec des mannequins portant des tenues des années 60-70, dont quelques ensembles pantalon : il aimait que les femmes portent le pantalon non de manière revendicatrice mais pour s’y exprimer à leur façon, « en phase avec la vie, le mouvement et la place nouvelle occupée par les femmes dans la société ». Une vitrine intitulée « La valise d’un voyage en Saint Laurent » montre cette façon neuve de s’habiller et de voyager, une même veste pouvant se porter sur une jupe ou sur un pantalon, dans un style « midi-minuit », grâce à une garde-robe « modulaire ». L’invention des « basiques » ?

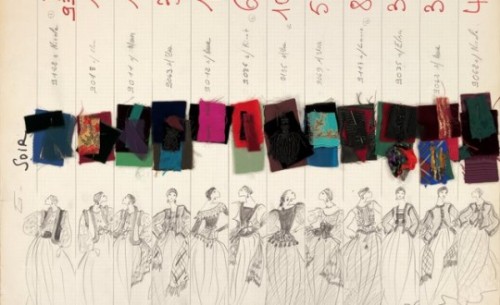

Croquis pour la collection Automne Hiver 1976 © Fondation Pierre Bergé - Yves Saint-Laurent

« Dessiner l’époque » présente 81 collections, deux grandes feuilles de croquis, année par année. Sur douze colonnes, douze silhouettes au crayon (« Tailleurs », « Ensembles A-M », « Soir-Long », « Sport »…), accompagnées chacune d’un bout de tissu épinglé, et parfois d’une broderie ou d’une passementerie. Des silhouettes en mouvement, déhanchées. On peut ainsi suivre l’évolution des formes, des couleurs sur quarante ans, comparer les longueurs, les carrures, les lignes.

Mariée YSL de 1965 en tricot de laine

La ligne, c’est le mot qui correspond le mieux à ce créateur inspiré par l’art, accueilli dès 1983 au Metropolitan de New York pour une première exposition personnelle. Sa mariée en laine de 1965, Babouchka, ressemble à une matriochka, les pays lointains le fascinent : la Chine, la Russie, l’Inde – col mandarin pour un « Manteau du soir » de 1962 en brocart vert à galons de fils dorés. Le visiteur reçoit un descriptif des « œuvres », où ceux qui comme moi ne disposent que d’un vocabulaire de base pour désigner les étoffes pourront dénicher des appellations aussi poétiques que « cannetille » ou « gazar » – quel plaisir ce sera de dénicher ce qu’elles désignent.

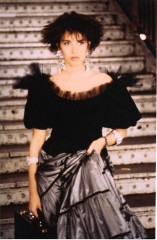

Isabelle Adjani dans Subway © Fondation Pierre Bergé - Yves Saint-Laurent

Des affiches et des vidéos rappellent quelques films célèbres pour lesquels YSL a travaillé : La panthère rose (Claudia Cardinale et Capucine), Stavisky (Annie Duperey)... Des couvertures de magazine, la présentation du parfum « Opium », différents documents d’époque accompagnent des pièces magnifiques exposées en vitrine, comme l’ensemble noir « post-punk » porté par Isabelle Adjani dans Subway (corsage de velours noir et tulle, jupe gitane gris acier, 1984) ou un manteau ciré noir « brodé de motifs d’arabesques en sequins dorés », bordé de vison noir.

Yves Saint Laurent aime particulièrement le noir, « traduction parfaite de la pureté du trait de crayon transposé dans le tracé de la silhouette » (catalogue), mais sa collection « Mondrian » en 1965 et sa découverte du Maroc l’année suivante vont enrichir sa palette et révéler un coloriste qui ose marier le rouge et le rose, accorder le rose et l’orange, opposer les couleurs.

http://www.lesoir.be/175013/article/styles/air-du-temps/2013-01-30/yves-saint-laurent-sous-toutes-coutures

C’est sous ce thème de « L’éclatement des couleurs » qu’apparaissent dans la plus grande salle, disposés sur des gradins, des mannequins habillés par YSL, « fantômes d’esthétique » : le clou de l’exposition. Comment décrire la beauté, la coupe, la sobriété, le fini, le tombé impeccable ? La perfection voulue par un créateur bien de son temps : quand il ouvre en 1966 Saint Laurent rive gauche, première boutique de prêt-à-porter du nom d'un couturier, il révolutionne le monde de la mode.

Cartes LOVE de YSL “YSL I Love You!” (3BM 7/5/2012)

A côté de ces pièces de collection prêtées par la Fondation, vous découvrirez sur un immense cœur noir (le signe porte-bonheur d’YSL), 240 bijoux, scintillement garanti, et à proximité, les affiches des cartes postales « LOVE » que le grand couturier composait chaque année à la gouache pour présenter ses vœux (on peut en acheter des reproductions, je ne m’en suis pas privée.) Là aussi, créativité toujours renouvelée : cœur, serpent, oiseau, fleurs, paysage, nœuds, mosaïque, étoiles…

Coeur fétiche d'YSL, Paris 1990 © Christine Spengler photographe

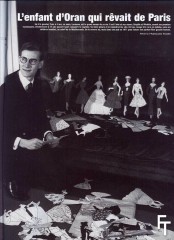

Une salle est consacrée aux robes « Mondrian » et à d’autres inspirées par la peinture – aucune couture apparente, c’est magique. Etonnante aussi, la maison de couture de papier des années 50 : adolescent, Yves Saint Laurent se fabriquait des poupées à partir de mannequins découpés dans les magazines de sa mère, et leur confectionnait des vêtements de papier (avec des rabats pour les faire tenir). Il leur donnait un nom (Vera, Bettina, Florence…) et décrivait déjà leurs atours de manière professionnelle.

http://www.fondationtanagra.com/fr/article/hommage-a-monsieur-yves-saint-laurent

« Une vocation est un miracle qu’il faut faire avec soi-même », disait Louis Jouvet. Yves Saint Laurent a fait ce miracle. Visionnaire, il a bouleversé les codes du masculin-féminin, associé les contraires, caché et dévoilé, rendu la mode au présent, libéré les couleurs. Vous avez jusqu’au 5 mai 2013 pour aller le saluer.