Un agrandissement surplombe le comptoir d’accueil de la Maison Autrique : Horta et sa femme au pied d’un séquoia géant traversé par une route ! Une manière d’honorer Victor Horta (l’architecte qui a conçu cette maison à trente-deux ans, en 1893) et d’annoncer le sujet de l’exposition : Place aux arbres !

La Maison Autrique comporte déjà des éléments art nouveau, un style architectural inspiré de la nature où Horta excelle. Chaque exposition s’y déploie de la cave au grenier, ou cette fois, « des racines jusqu’aux feuilles » (dépliant, source des citations). Il s’agit d’observer l’évolution du paysage schaerbeekois et d’examiner la place des arbres en région bruxelloise, de manière à la fois didactique et artistique.

Jenos (Jenö) Karpathy, La vallée Josaphat, 1890, collection communale, Schaerbeek

(Agrandir pour mieux voir les petits personnages)

« La Maison Autrique est sise en bordure d’une chaussée médiévale, la chaussée de Haecht. Le plan d’urbanisation a désormais remplacé la nature. Nous nous situons au Nord de cette vallée asymétrique qu’est Bruxelles, un relief caractéristique des petites et grandes vallées de la Moyenne Belgique. » Jadis campagne nourricière, comme on le voit sur la toile de Jenos Karpathy, La vallée Josaphat, Schaerbeek a fini par se fondre dans la ville.

© Pascaline Wollast, Arbre en hiver, 2024, terre cuite, collection personnelle de l’artiste

Au bel-étage, deux paysages d’Euphrosine Beernaert, trop peu éclairés pour les montrer ; ils font partie de la Collection communale, comme de nombreuses œuvres exposées ici. Au jardin, on peut apercevoir Arbre en hiver, terre cuite de Pascaline Wollast, une des artistes contemporaines du parcours. En descendant à la cuisine, vous verrez ses céramiques, des vases gravés, ainsi que des bols signés Kikie Crêvecoeur et Nathalie Joiris.

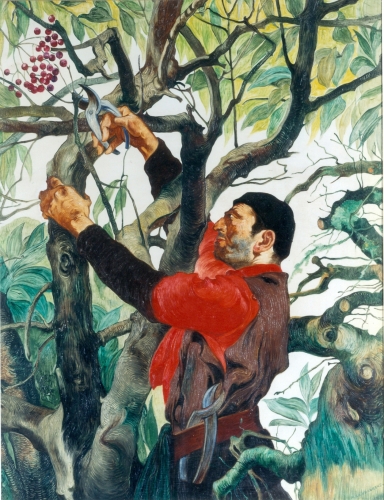

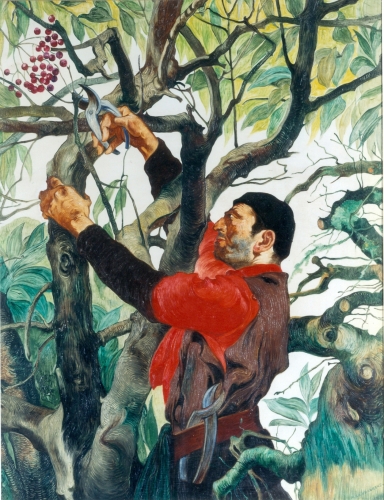

Maurice Langaskens, L'élagueur, s.d., Collection commune de Schaerbeek

Georges Frédéric, Scènes schaerbeekoises : tir à l'arc et cueillette des cerises, 1932,

Collection commune de Schaerbeek

On y expose aussi des fossiles de sigillarias et de lepidodendrons. Une des vidéos diffusées au premier étage explique ce dont il s’agit : ce n’étaient pas des arbres mais leurs ancêtres. Ces grandes plantes de l’Holocène pouvaient atteindre trente-cinq mètres de haut. Fossiles, eaux de sources, forêt de Soignes, vie des arbres en ville : ce sont les sujets des vidéos, de quelques minutes chacune. Vous y entendrez notamment un élagueur – celui de Langaskens taille un cerisier (la griotte de Schaerbeek était réputée) – et vous y verrez souvent l’avenue Louis Bertrand toute proche, où des riverains s’inquiètent de l’abattage des platanes prévu pour son réaménagement.

Constant Montald, Le mur blanc, 1922, Collection commune de Woluwe-Saint-Lambert

C’est sous le feuillage des arbres que l’on peut jouir de « la douceur de l’ombre » (Alain Corbin). Des sous-bois et des vues du parc Josaphat sont accrochés sur le premier palier. Dans la chambre à coucher, Le Mur blanc de Constant Montald borde un verger en fleurs. Au XXe siècle, les artistes s’éloignent volontiers de la vision « réaliste et feuillue » du XIXe pour peindre les arbres nus, comme dans cette toile naïve de Jacques Mathy au titre inattendu : La Terre n’est qu’un pays, tous les hommes en sont citoyens.

© Jacques Mathy, La Terre n'est qu'un pays, tous les hommes en sont citoyens, 1971,

collection Commune d'Auderghem

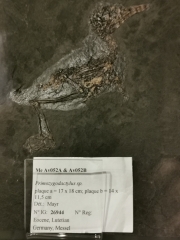

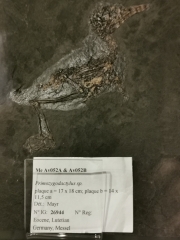

Canopée de Kiki Crêvecoeur (impression de gommes gravées) illustre le goût de la nature en ville, au second étage. Dans la vitrine de la chambre jaune, en plus des fossiles de feuilles, on peut voir des fossiles d’oiseaux trouvés sur le site de Messel (Allemagne), classé au patrimoine mondial de l’Unesco.

© Martin Bollé, Place des Bienfaiteurs à Schaerbeek, s.d.,

Collection commune de Schaerbeek

© Henri Stiellemans, Square F. Riga, jeu de balle pelote, 1930-1940,

Collection commune de Schaerbeek

Deux tableaux du début du XXe siècle m’ont particulièrement intéressée : Place des Bienfaiteurs à Schaerbeek, par Martin Bollé, et Square F. Riga, jeu de balle pelote, par Henri Stiellemans. Pour qui connaît les lieux, c’est gai à observer. Les arbres du square étaient jeunes. La tourelle d’angle possédait encore son lanternon. Sous les grands arbres de l’avenue Huart Hamoir en hiver, Taf Wallet, en voisin, a figuré de nombreux passants dont les couleurs égaient la scène.

© Taf Wallet, Avenue Huart Hamoir, s.d., Collection commune de Schaerbeek

(Agrandir pour mieux voir les petits personnages)

© Kikie Crêvecoeur, Variation, série (3), 2014, 2016-2017, impression de gommes gravées,

collection personnelle de l’artiste

Dans la chambre verte, revoici Kikie Crêvecoeur avec ses gommes gravées : Variation, une série de trois. De Nathalie Joiris, une étonnante « nanosculpture », Sous bulle, joliment intégrée ensuite dans un montage photographique. On est surpris sur le palier par une autre nanosculpture juchée très très haut.

© Dominique Discors, 4 saisons, lampe en vitrail Tiffany,

collection personnelle de l’artiste

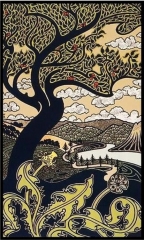

Dans la salle Horta, pour finir, j’ai aimé cette lampe en vitrail signée Dominique Discors ; des papiers peints anciens à motifs végétaux ; d’autres œuvres de Kikie Crêvecoeur ; une estampe que je vous montrerai demain. Place aux arbres ! Ce thème est vaste et traité sous divers aspects, brièvement expliqués dans le dépliant qui sert de guide aux visiteurs. Que vous la connaissiez ou non, cette exposition est un excellent prétexte pour visiter la Maison Autrique (jusqu’au 19 avril 2025).

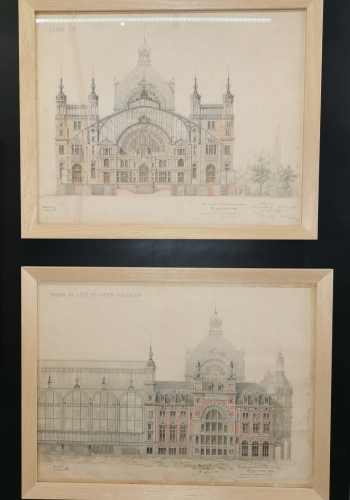

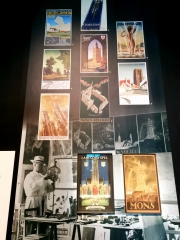

A l’exposition « Dessine-moi un train ! » de Train World, dont vous pouvez visionner la bande annonce ici, j’ai admiré cet ensemble d’affiches ferroviaires de la SNCB illustrant des destinations belges.

A l’exposition « Dessine-moi un train ! » de Train World, dont vous pouvez visionner la bande annonce ici, j’ai admiré cet ensemble d’affiches ferroviaires de la SNCB illustrant des destinations belges.  A la fin du parcours, de très confortables sièges de train à grande vitesse accueillent les visiteurs pour regarder une vidéo panoramique. On y présente la sculpture monumentale qui prendra place l’année prochaine sur le rond-point du pont Van Praet : Moby Train.

A la fin du parcours, de très confortables sièges de train à grande vitesse accueillent les visiteurs pour regarder une vidéo panoramique. On y présente la sculpture monumentale qui prendra place l’année prochaine sur le rond-point du pont Van Praet : Moby Train.