Correspondance / 3 (1959-1985)

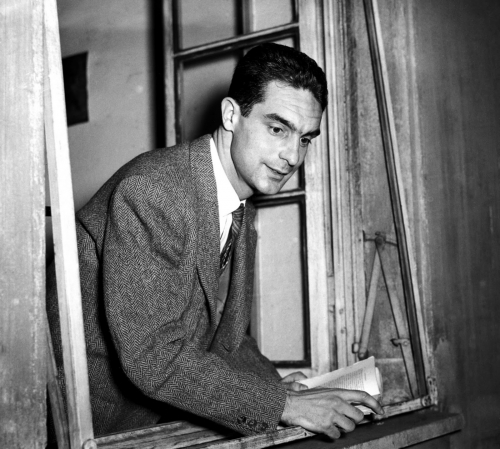

A trente-cinq ans, Italo Calvino, de plus en plus connu comme auteur du Baron perché (1957), ne manque pas de remercier ceux qui écrivent à son sujet, précisant ce qui lui a plu, ce qui l’a intéressé, ce avec quoi il n’est pas d’accord. C’est un des axes du Métier d’écrire. Correspondance (1940-1985), autant d’éclairages sur son œuvre et sur sa conception de la littérature. Ce troisième et dernier billet porte sur les années 1959 à 1985.

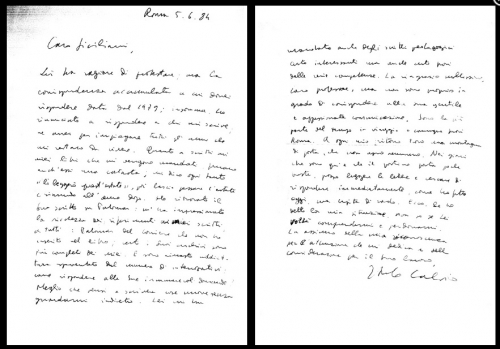

Lettre manuscrite d'Italo Calvino (Rome, 5/6/1984)

Source : Quattro lettere di Italo Calvino (cartedifamiglia.it)

« Moi, personnellement, je crois au récit, parce que ce que j’aime ce sont les histoires qui ont un début et une fin. J’essaie de les écrire du mieux que je peux en fonction de ce que j’ai à dire. Nous sommes à une époque où on peut tout faire en littérature et en particulier pour ce qui concerne le récit, tout, absolument tout, et où tous les styles et toutes les méthodes coexistent. Ce que le public (et la critique aussi) demande, ce sont des livres (des romans « ouverts ») riches de substance, de densité, de tension. » (A Luigi Santucci, 24/8/1959)

En 1959, en plus de son travail pour l’éditeur Einaudi, il coédite avec Vittorini une revue culturelle, Il Menabo – autre axe de la discussion littéraire. Invité aux Etats-Unis « avec une grant de la Ford Foundation », qui permet à « sept jeunes écrivains » de sept pays différents d’y vivre et d’y voyager pendant six mois, il relate dans sa correspondance sa vie à New York, à Los Angeles, ses rencontres. Les universités y sont « des espèces de paradis terrestres », mais il voit aussi un pays « dramatique, tendu, violent […] et pour une bonne moitié un pays d’ennui, de vide, de monotonie, de production acéphale et de consommation acéphale, et tel est l’enfer américain. »

Le chevalier inexistant, troisième récit de sa trilogie après Le baron perché et Le vicomte pourfendu, sort durant son voyage et il réagit de New York à un article dans Mondo Nuovo qui en rend compte arbitrairement sous le titre « Le roman d’un ex-communiste », ce qui « dénature complètement la lecture du livre ».

Rares sont les confidences personnelles. En 1962 : « J’ai compris ce que c’est de perdre son père seulement quelque temps après l’avoir perdu, et je continue à en souffrir, dix ans après. » En 1964, de La Havane (il est né à Cuba où son père travaillait comme agronome et sa mère comme botaniste), Calvino décrit pour sa mère l’accueil ému qu’il a reçu, avec Chichita (sa future épouse, Esther Judith Singer), à Santiago de las Vegas, de la part des gens qui se souvenaient d’eux, de son père qu’on surnommait « Sacramento ! » (sacrebleu !), mot qu’il répétait constamment, en positif comme en négatif.

Beaucoup de lettres portent sur des problèmes de traduction, par exemple à propos de Passage to India d’E.M. Forster, avec un long développement sur l’art de la traduction d’une douzaine de pages. Ou sur la manière d’écrire – à Natalia Ginzburg : « […] il faut être moins laconique que d’habitude, parce qu’il y a toute une nouvelle engeance de lecteurs qui ne sait rien de personne » ou sa propre conception de l’écriture : « Lorsque j’écris, je me dis toujours que ce que j’écris est une chose isolée, comme si je n’avais jamais écrit auparavant. »

On l’interroge sur l’utilité, pour la personne qui étudie un auteur vivant, d’interviewer l’objet de sa recherche. Calvino : « Un texte doit pouvoir se lire et se juger abstraction faite de l’existence ou pas d’une personne portant le nom et le prénom inscrits sur la couverture. » (1971)

Calvino écrit à Leonardo Sciascia, Natalia Ginzburg, Primo Levi, Umberto Eco, Michelangelo Antonioni, Pietro Citati… Il répond aussi aux collégiens qui ont réagi à la lecture d’un récit de lui, avec bienveillance. Ermite à Paris recouvre les années 1967 à 1980. A Pasolini, il confie que vivre dans une ville où personne ne vous connaît lui a permis de mener « un genre de vie » dont il avait toujours rêvé : « douze heures par jour à lire, la plupart des jours de l’année. »

Ses lettres à Elsa Morante m’ont beaucoup plu. En 1974, il dessine une colombe au rameau d’olivier pour lui dire qu’il n’est en aucun cas fâché sur elle. Quand paraît La Storia, il lui écrit un magnifique éloge de son roman. Ses commentaires sur des œuvres que nous connaissons (de lui ou d’autres) sont un régal. Le premier titre qu’il avait en tête pour Si par une nuit d’hiver un voyageur était « Incipit » (très juste, peu commercial).

Plusieurs appendices complètent utilement Le métier d’écrire : la présentation et un index raisonné des correspondants, un index thématique, un index des œuvres de Calvino citées, un index des noms propres. Martin Rueff : « Que découvre-t-on ici si ce n’est pas un Calvino intime ? […] un homme qui devient l’écrivain que l’on connaît, qui traverse une existence de difficultés et de ratages, mais aussi de réussites et de reconnaissances, orienté par une seule conviction : la littérature compte, elle compte intimement, culturellement, politiquement. Ce que les lecteurs découvriront, c’est la chaîne de la vie et la trame de l’écriture. » (Préface)