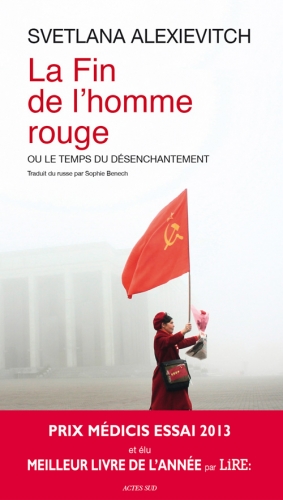

Pour écrire La Fin de l’homme rouge ou Le Temps du désenchantement (2013, traduit du russe par Sophie Benech), Svetlana Alexievitch (°1948) a entrepris d’enregistrer les traces de l’Homo sovieticus – une figure tragique pour certains, un pauvre ringard pour d’autres – en s’efforçant « d’écouter honnêtement tous ceux qui ont participé au drame socialiste ».

Avant-propos : « Lui – c’est moi. Ce sont les gens que je fréquente, mes amis, mes parents. J’ai voyagé à travers l’ex-Union soviétique pendant de nombreuses années, parce que les Homo sovieticus*, ce ne sont pas seulement les Russes, mais aussi les Biélorusses, les Turkmènes, les Ukrainiens, les Kazakhs… Maintenant, nous vivons dans des pays différents, nous parlons des langues différentes, mais on ne peut nous confondre avec personne. » Ce qu’elle écrit ici, « miette par miette », c’est l’histoire du socialisme « domestique », comment il vivait « dans l’âme des gens ».

Le vol de Gagarine dans l’espace avait convaincu son père de croire dans le communisme – « Nous étions les premiers ! Nous pouvions tout ! » Elevée dans cet esprit, elle a été « octobriste […], pionnière, komsomole ». Après la perestroïka (1985), on a ouvert les archives et la découverte de ce qu’on leur avait caché fut un choc. « Comment vivre avec ça ? Beaucoup ont accueilli la vérité comme une ennemie. Et la liberté aussi. »

Pour recueillir ces traces de la « civilisation soviétique », des faits et aussi des émotions, elle a posé aux gens des questions « non sur le socialisme, mais sur l’amour, la jalousie, l’enfance, la vieillesse […]. Sur les milliers de détails d’une vie qui a disparu. » Elle leur a demandé : « C’est quoi, la liberté ? » Vous pouvez lire le début en ligne : « Tiré des bruits de la rue et des conversations de cuisine (1991-2001) ».

Svetlana Alexievitch est de la dernière génération des Soviétiques, celle de Gorbatchev, après celles de Staline, Khroutchev, Brejnev. Au lieu d’avancer comme sa génération l’espérait vers un idéal de liberté, un socialisme à visage humain, la société s’ouvrait en réalité aux rêves matérialistes, au capitalisme effréné : inégalités et pauvreté pour les uns, richesse arrogante pour les autres.

Après avoir lu « La consolation par l’apocalypse » (première partie), j’ai manqué d’air pour m’attaquer à la seconde, « La fascination du vide ». Le livre est à la bibliothèque, je pourrai le réemprunter plus tard. La lecture de La fin de l’homme rouge, témoignage après témoignage, m’a rappelé, mutatis mutandis, celle de L’Archipel du Goulag de Soljenitsyne.

« Avant la révolution de 1917, Alexandre Grine avait écrit : « On dirait que l’avenir a cessé d’occuper la place qui lui revient. » Cent ans ont passé, et voilà que de nouveau l’avenir n’est plus à sa place. Nous sommes entrés dans une époque « de seconde main » » (traduction littérale du titre). Des jeunes nés après la dissolution de l’URSS, en 1991, devant les difficultés de la vie, en viennent même à ré-idéaliser Staline et l’empire soviétique, dont l’hymne a été rétabli.

Entre les Russes, les désaccords sont nombreux. L’autrice rencontre deux amies, l’une fière d’être communiste, l’autre, de Gorbatchev : leurs vécus et leurs visions s’opposent, mais elles sont restées amies en évitant de commun accord de parler de politique. « Nous vivons ensemble, les messieurs et les camarades, les Blancs et les Rouges. Mais personne n’a plus envie de tirer sur personne. Il y a eu assez de sang comme ça. »

« Chez nous, toutes les souffrances, on les soigne avec un seul remède : la patience. » Peu à peu, au cours de l’entretien, la parole se délie et des gens finissent par lui confier ce qu’ils n’ont jamais dit à personne : « On n’a nulle part où blottir son âme. » Beaucoup étaient prêts à mourir pour la liberté, pas pour le capitalisme. Pour les vieux, le regret du passé est le regret d’une époque où les retraites suffisaient pour vivre, où il n’y avait pas de « sans-abri ».

Une prof de russe dont le fils s’est pendu à quatorze ans se reproche de l’avoir éduqué dans le culte ambiant de la guerre, de la mort en héros armé. Un homme très âgé parle de « la bonne bouffe qui a gagné » et pense qu’avant « le paradis du marché », « personne ne vivait pour soi ». Mais que de morts sur la conscience, de déportés, de dénonciations par peur, de suicides… Que de récits terribles sur la vie au camp, la violence, la torture, la faim…

Lorsqu’elle a reçu le prix Nobel de littérature en 2015, Svetlana Alexievitch, à présent de nationalité biélorusse, a dit ceci : « Flaubert a dit de lui-même qu’il était « un homme-plume ». Moi, je peux dire que je suis « une femme-oreille ». Quand je marche dans la rue et que je surprends des mots, des phrases, des exclamations, je me dis toujours : combien de romans qui disparaissent sans laisser de traces ! Qui disparaissent dans le temps. Dans les ténèbres. Il y a toute une partie de la vie humaine, celle des conversations, que nous n’arrivons pas à conquérir pour la littérature. Nous ne l’avons pas encore appréciée à sa juste valeur, elle ne nous étonne pas, ne nous passionne pas. Moi, elle m’a envoûtée, elle a fait de moi sa prisonnière. J’aime la façon dont parlent les gens... J’aime les voix humaines solitaires. C’est ce que j’aime le plus, c’est ma passion. »

« C’est quoi, Karaganda ? Une steppe vide et nue sur des centaines de kilomètres, tout est brûlé en été. Sous Staline, on avait construit des dizaines de camps dans cette steppe : le Steplag, le Karlag, Aljir… Le Pestchanlag… On y avait amené des centaines de milliers de zeks. D’esclaves soviétiques. Quand Staline est mort, on a détruit les baraques, on a enlevé les barbelés, et c’est devenu une ville. La ville de Karaganda… Voilà où j’allais… »

« C’est quoi, Karaganda ? Une steppe vide et nue sur des centaines de kilomètres, tout est brûlé en été. Sous Staline, on avait construit des dizaines de camps dans cette steppe : le Steplag, le Karlag, Aljir… Le Pestchanlag… On y avait amené des centaines de milliers de zeks. D’esclaves soviétiques. Quand Staline est mort, on a détruit les baraques, on a enlevé les barbelés, et c’est devenu une ville. La ville de Karaganda… Voilà où j’allais… »