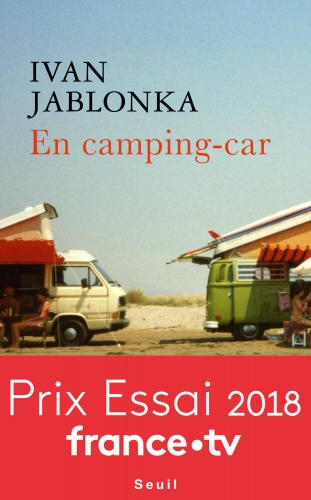

Ivan Jablonka est historien et écrivain. En camping-car raconte ses vacances d’été dans un combi VW qu’il appelait « le bus ». De six à seize ans, c’était leur rituel familial : avec son frère, ses parents, des amis à eux et leurs enfants, ils ont sillonné « les Etats-Unis et une bonne partie du bassin méditerranéen, du Portugal à la Turquie et de la Grèce au Maroc. Le jardin d’Eden renaissait tous les ans. »

Le récit de leurs pérégrinations dans les années 1980, à une époque où le camping sauvage était encore autorisé, dépasse largement l’illustration d’un mode de déplacement et d’une certaine conception des loisirs. Il commence par l’étonnante injonction hurlée par son père – « Soyez heureux ! » – aux enfants occupés à jouer au tarot à l’arrière, un jour d’été 1986, au Maroc. « Notre camping-car domine une vallée biblique : une oasis serpente sur des kilomètres en suivant la rivière qui l’irrigue au pied de montagnes arides. » Son père leur avait dit de regarder par la fenêtre, un des enfants avait répondu « qu’on n’avait pas envie et que, de toute façon, on s’embête. »

Pour aider à comprendre cette « crise de fureur » du père Jablonka, qui leur rappelle alors la chance qu’ils ont de voyager, l’auteur rappelle brièvement l’histoire de ses parents : son père, né en 1940 à Paris, caché en Bretagne avec sa sœur après l’arrestation et la déportation de ses parents à Auschwitz, a grandi dans une organisation juive communiste. Les parents de sa mère, née en 1944, ont échappé aux rafles. Après la guerre, ils ont tenu un petit magasin de meubles près de la Bastille.

En camping-car est le récit d’un fils qui veut être à la hauteur de ce que son père attend de lui ; celui-ci ne peut être heureux que si ses enfants le sont. Fils d’un ingénieur et d’une prof de latin-grec, Ivan Jablonka est tantôt le petit garçon qui aime la vie en plein air, les bords de mer, le camping collectif, tantôt l’adulte qui mesure les enjeux de ces périples, les valeurs transmises – de quoi nourrir une vocation d’historien.

De ces étés datent ses premières « archives » : « tickets de musée, cartes postales, plans de ville, billets de banque et photos que je collais avec soin dans mes albums de voyage. » Son journal lui rappelle son état d’esprit à l’époque, en commençant par l’année scolaire 1979-1980 en Californie où son père travaillait. Ils habitaient une maison avec jardin à Palo Alto. C’est là-bas que ses parents ont acheté leur premier camping-car, comme Michel et Nicole Parent, ces Français qui deviennent leurs amis ; ils ont une fille du même âge que lui et un garçon plus jeune.

« Corse 1982, Portugal 1983, Grèce 1984, Sicile 1985, Maroc 1986, Italie 1987, Turquie 1988 » : Ivan Jablonka plante d’abord le décor en décrivant l’intérieur de « l’automobile familiale portée à son plus haut degré de perfection » grâce aux aménagements ingénieux. « Le génie allemand de l’organisation était mis au service non pas du crime de masse, mais de la vie, de la joie, de l’intimité, de l’intégration familiale, et il est facile de comprendre en quoi le camping-car a sauvé mon père, et nous avec. »

Michel Parent était le spécialiste des bons « spots » (où passer la nuit), à savoir « un bel endroit tranquille » à l’écart des sentiers battus et où personne d’autre ne s’était encore installé. Après les heures de route, quel plaisir de s’égailler dans la nature pendant que les pères allumaient le barbecue et installaient leur campement, les mères s’occupant du repas, des choses à laver. En Grèce, « gamin-Poséidon », il vit « dans la Méditerranée ». Les visites de ruines n’intéressent pas les enfants, mais ce sont des « occasions de jeux ». « Nous passions notre vie à jouer. »

L’historien cherche à tracer de lui-même un portrait « fidèle », mais ce n’est pas évident « de dire des choses vraies sur soi-même ». Aux formes traditionnelles de l’autobiographie (confession, vocation, bilan), il préfère une autre manière : « Débusquer ce qui, en nous, n’est pas à nous. Comprendre en quoi notre unicité est le produit d’un collectif, l’histoire et le social. Se penser soi-même comme les autres. » Il remonte aux sources du camping, du goût de la nature sauvage, du « plein air », note l’influence du mouvement hippie et de Mai 68 sur le « tourisme d’aventure ».

« J’étais heureux parce que mon père n’était plus malheureux à l’idée que je n’étais pas heureux. » La grande liberté qu’il ressentait pendant ces vacances avec des copains faisait oublier à son père le reproche qu’il se faisait de faire vivre sa famille dans un appartement parisien sans jardin. Il se détendait. Souvent, ils étaient à trois familles, six adultes et huit enfants.

« Ma mère est la plus élégante du groupe, la plus belle des trois mamans. » Elle cuisine, soigne, lit à l’ombre, elle incarne « l’exigence culturelle ». Grâce à elle, « le monde grec se met à exister », en Grèce et ailleurs. En grandissant, il prend goût à l’histoire méditerranéenne et à un certain mode de vie : « Se promener, lire, écrire : la vie idéale. L’historien est quelqu’un qui voyage dans l’espace autant que dans le temps. »

Au lycée Buffon, le garçon parle peu de ses vacances en camping-car qui provoquent l’« étonnement goguenard » des fils de commerçants, le « dédain » des fils de bonne famille. « Les sourires de mes camarades révélaient une typologie des villégiatures, une hiérarchie des vacances. » Le camping-car « sentait le prof, avec son mélange de simplicité, de raffinement et de stratégie culturelle. »

En camping-car est une belle réflexion sur le bonheur et sur la liberté (prix France Télévisions 2018). « Je savais donc, et pour le restant de mes jours, que le monde était beau, que je n’en avais presque rien vu, qu’il me restait une infinité de choses à découvrir, à lire, à contempler, à entendre ou à manger. » Le dernier chapitre, intitulé « A mes filles », résume la double intention du livre, portrait d’une époque et transmission familiale.

« Kaspar sentait comme Sugrun était fière de répondre à chacune de ses questions, de parer chaque objection. Il était fatigué. Cette fille qui s’échauffait, son ignorance, sa prétention hors d’atteinte et son propre désarroi dans ce dialogue l’avaient fatigué. Que lui dire, comment l’atteindre ?

« Kaspar sentait comme Sugrun était fière de répondre à chacune de ses questions, de parer chaque objection. Il était fatigué. Cette fille qui s’échauffait, son ignorance, sa prétention hors d’atteinte et son propre désarroi dans ce dialogue l’avaient fatigué. Que lui dire, comment l’atteindre ?