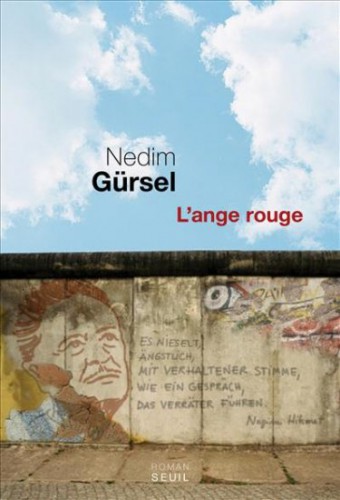

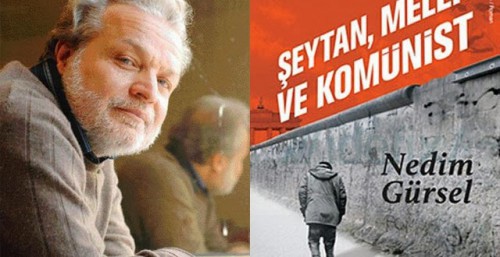

« A Nâzim Hikmet, annonciateur de « beaux jours » qui ne sont jamais venus » : la dédicace de Nedim Gürsel donne le thème de L’ange rouge (Şeytan, Melek ve Komünist, 2011, traduit du turc par Jean Descat). Traduction littérale : Diable, Ange et Communiste. « Dans ce roman, hormis Nâzim Hikmet et les personnages historiques, tout est fiction », précise l’auteur, né en Turquie en 1951. Il vit et enseigne à Paris.

C’est à Berlin que se retrouvent les protagonistes : le premier narrateur est un biographe de Nâzim Hikmet (1902-1963), attiré là par un coup de téléphone anonyme. On lui a promis « d’importants documents concernant Nâzim Hikmet et le parti communiste turc ». Les souvenirs d’un précédent séjour à Berlin, avant la Chute du Mur, pour recueillir des informations sur le poète en exil, et ses vers qu’il garde en tête, viennent se superposer au nouveau visage de la ville réunifiée. « Il était dit que les faits se dérouleraient à l’ombre du poète. »

A l’époque, il séjournait à la Maison des Ecrivains, sur les bords du lac de Wannsee. En se promenant, il avait découvert la tombe de Heinrich von Kleist et de sa maîtresse, Henriette Vogel. Mais ni les beautés de la nature ni le goût de l’art n’avaient empêché les nazis de préparer « la solution finale ». « Si vous êtes à Berlin, vous aurez beau faire, même si vous allez vous cacher dans un lieu de villégiature éloigné du centre de la ville, le souvenir de la violence ne vous quittera pas. » Même en compagnie d’Ipek, chanteuse de cabaret, sa maîtresse d’alors.

Après quelques rendez-vous manqués, mais où il a été observé de loin, le biographe rencontre enfin son correspondant, un homme moustachu, qui refuse de donner son nom : « Vous n’avez qu’à dire le Communiste. Vous pouvez même ajouter le Traître. Ou bien l’Ange. Oui, c’est ça. Appelez-moi l’Ange. »

C’est ainsi que le biographe entre en possession des notes que l’homme a prises, « pendant des années, pour le compte de la Stasi », sur Nâzim Hikmet qu’il accompagnait partout. Il ne veut rien en échange. Tout ce qu’il demande, c’est que son rapport soit publié tel quel, « sans rien ajouter ni retrancher ». Intitulée « Le poète et le diable », la deuxième partie reproduit ce rapport qui commence par l’annonce, en 1951, de la fuite de Nâzim Hikmet hors de Turquie. L’Ange, qui signe toujours du nom de « Diable », l’avait appris en écoutant Radio Bucarest, à l’époque où il était employé au service des émissions en langue turque de Radio Moscou.

L’Ange rouge, Prix Méditerranée Etranger 2013, est donc un roman où s’entrecroisent le passé et le présent, les péripéties du communisme et la vie de Nâzim Hikmet. C’est ensuite Ali Albayrak qui raconte, « vieux fusil » homosexuel qui reste à Berlin pour vendre l’appartement de sa belle-sœur avant de rentrer à Istanbul, et qui aurait tant aimé être le fils de Nâzim Hikmet qu’il appelle « Şair baba » (papa poète).

« L'itinéraire de Nâzim Hikmet est emblématique de l’engagement communiste de cette génération » a déclaré l’auteur dans un entretien. En plus d’être un grand poète turc, il symbolise cette foi révolutionnaire qui a saisi tant d’hommes séduits par le communisme, et sa vie – la poésie, la révolution et les femmes – est éminemment romanesque. Nedim Gürsel a vécu comme lui la censure et l’exil. (Le poète n’a été réhabilité en Turquie qu’en 2009, 25 ans après sa mort) « Je ne partage ni l’engagement politique, ni l’optimisme de Hikmet, en ce qui concerne « les lendemains qui chantent ». Mais je partage, autant que je peux, c’est-à-dire rétroactivement, ses malheurs, et sa nostalgie de la Turquie. »

« Le vingtième siècle attendait beaucoup des écrivains, des poètes, des penseurs qui vibraient à l’unisson. Ils devaient écrire des livres, entonner des chants, montrer la voie, éclairer le peuple et, revêtus de l’habit d’« ingénieurs des esprits », fonder un nouvel ordre mondial. Jusque-là, les penseurs s’étaient contentés d’interpréter le monde, désormais ils avaient pour mission de le changer. Ils devaient sauver tout d’abord le pays, puis l’humanité tout entière. Et moi, presque cent ans plus tard, bien incapable de sauver l’humanité, je ne pouvais même pas me sauver moi-même. J’étais là pour un poète. En fait, j’essayais de rassembler les morceaux épars d’une vie. C’était comme reconstituer un puzzle. »

« Le vingtième siècle attendait beaucoup des écrivains, des poètes, des penseurs qui vibraient à l’unisson. Ils devaient écrire des livres, entonner des chants, montrer la voie, éclairer le peuple et, revêtus de l’habit d’« ingénieurs des esprits », fonder un nouvel ordre mondial. Jusque-là, les penseurs s’étaient contentés d’interpréter le monde, désormais ils avaient pour mission de le changer. Ils devaient sauver tout d’abord le pays, puis l’humanité tout entière. Et moi, presque cent ans plus tard, bien incapable de sauver l’humanité, je ne pouvais même pas me sauver moi-même. J’étais là pour un poète. En fait, j’essayais de rassembler les morceaux épars d’une vie. C’était comme reconstituer un puzzle. »