De Zurbarán, « Maître de l’âge d’or espagnol », je me réjouissais de revoir une Nature morte aux poteries contemplée au Prado. L’exposition qui vient de s’ouvrir au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles (Bozar) montre toutes les facettes d’un peintre majeur du XVIIe siècle (1598-1664), qui poursuit à travers des sujets religieux une exploration fascinante de l’intériorité.

Francisco de Zurbarán, Nature morte aux poteries, 46 x 84 cm, Inv. 2803, Madrid, Musée du Prado.

J’ai aimé l’installation de la sculptrice espagnole Cristina Iglesias à l’entrée de l’exposition. Impression d’Afrique II : de hautes grilles dont les éléments dessinent des lettres, des mots, extraits du livre éponyme de Raymond Roussel. Ces « jalousies » captent le regard et laissent transparaître, occupent l’espace en jouant avec la lumière (regardez aussi sur le sol).

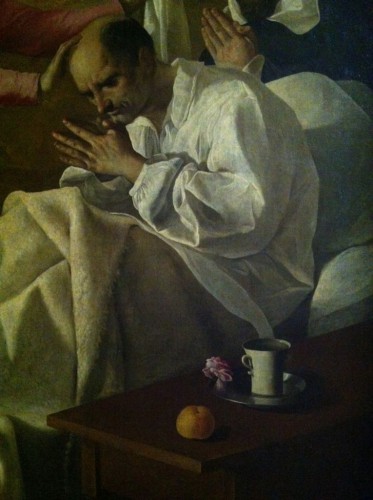

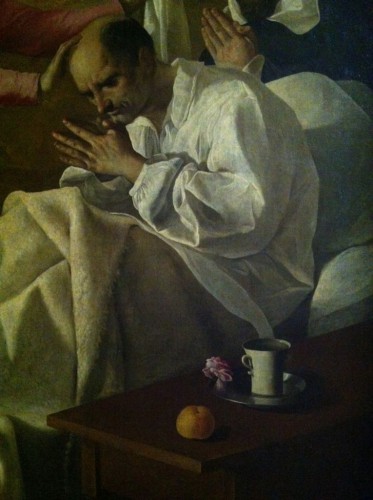

Francisco de Zurbarán, La guérison miraculeuse du bienheureux Réginald d’Orléans (détail)

Zurbarán a grandi à Séville : il y peint ses premières œuvres, des commandes pour des couvents qui feront de lui « le peintre de la vie monastique ». Dans La guérison miraculeuse du bienheureux Réginald d’Orléans, son art de montrer les textures et la beauté des choses simples, apparaît déjà. Voyez sur la table près du lit : une pêche, une tasse, une rose sur un plat. Ce détail reviendra seul dans la salle des natures mortes.

Francisco de Zurbarán, La vision de Saint Pierre Nolasque, 1629,

Oil on canvas, 179 x 223 cm Inv. P1236, Madrid, Museo Nacional del Prado.

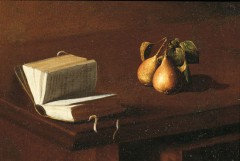

Après son travail pour les Dominicains, Zurbarán est engagé au couvent des Mercédaires, aujourd’hui Musée des beaux-arts de Séville. On exige du peintre qu’il travaille sur place, il y installe son atelier et ses assistants pour réaliser une série sur le fondateur de l’ordre. La vision de saint Pierre Nolasque le montre en songe près d’un livre ouvert, un ange habillé de rose et de bleu tend le bras vers des nuées qui s’ouvrent sur la Jérusalem céleste.

Francisco de Zurbarán, Frère Jerónimo Pérez, ca. 1632-1634, Oil on canvas, 193 x 122 cm, Inv. 667,

Madrid, Museo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando

Ce qui frappe dans cette œuvre, c’est l’éclairage : une lumière forte vient de gauche illuminer la robe blanche du saint et celle de l’ange. Zurbarán rend les tissus de façon exceptionnelle, de couleurs claires le plus souvent, en contraste sur des fonds sombres. Quels blancs lumineux sur les habits d’un Vénérable et d’un Frère, un livre, un cahier, une plume à la main – hommage aux Ecritures. Les fleurs ont une place de choix dans la symbolique religieuse : des roses jonchent le sol autour de saint François en extase dans Le miracle de la Portioncule, des lys blancs dans le portrait de saint Antoine de Padoue.

Francisco de Zurbarán, Saint François d'Assise dans sa tombe, ca. 1635,

Oil on canvas, 204.8 x 113.35 cm Inv M1958.70 Milwaukee Art Museum

Le Saint François dans sa tombe de Zurbarán (Francisco de son prénom) prêté par le Milwaukee Art Center est une peinture marquante et inoubliable, d’une beauté austère mais profonde : quand on s’approche de la silhouette en robe de bure, capuche sur la tête, on distingue le visage barbu de François d’Assise penché vers le crâne qu’il tient dans les mains. Les plis du vêtement, la figure centrée, la lumière, la verticalité, tout converge vers cette méditation sur la mort imprégnée d’une grande paix, image puissante de l’introspection.

Francisco de Zurbarán, Une tasse d'eau et une rose, ca. 1630

Oil on canvas, 21,2 x 30,1 cm Inv. NG6566 London, The National Gallery

Presque toutes les œuvres sont des grands formats, sauf les natures mortes. Deux paniers de pommes, dont l’un voisine avec des fleurs dans un vase en verre et un plateau de grenades – jeu merveilleux de la lumière et des reflets. La fameuse rangée de poteries du Prado (on comprend qu’elle ait fasciné Morandi). La reprise du détail mentionné plus haut – on pense à Chardin : une tasse de porcelaine blanche à deux anses, remplie d’eau, sur un plat d’argent, le doux éclat d’une rose posée sur le bord.

Francisco de Zurbarán, Agnus dei, ca. 1635-1640 Oil on canvas, 35,56 x 52, 07cm, Inv. 1947.36, The San Diego Museum of Art

Que dire du fameux Agnus Dei du musée de San Diego, l’agneau aux pattes entravées couché sur une table, prêt pour le sacrifice ? Sa toison finement bouclée attire la main, l’auréole – une fine ligne dorée au-dessus de sa tête – rappelle qu’il symbolise la passion du Christ. Un point d’orgue avant de passer aux peintures de cour.

Francisco de Zurbarán, L'archange Saint Gabriel, ca. 1631-1632, Oil on canvas,

146.5 x 61.5 c, Inv. 852.1.2, Montpellier, Musée Fabre

De la section intitulée « mystique du quotidien », je retiens une Fuite en Egypte pleine de tendresse, La Vierge enfant endormie (petite nature morte incluse), le gracieux Archange Gabriel. La Maison de Nazareth, une grande scène d’intérieur : Jésus se pique aux épines enroulées sur ses genoux ; Marie, pensive, plie du linge près d’un bouquet de fleurs. Sur la table, des livres, des poires. A leurs pieds, une terre cuite, une corbeille, deux colombes. De petits anges dorés dans une nuée. Une peinture emblématique de la douceur de Zurbarán, de son approche humaine et familière des figures de la sainte famille.

Francisco de Zurbarán, Sainte Casilde, ca. 1635 oil on canvas, 171 x 107 cm, Inv. 448 (1979.26),

Madrid, Museo Thyssen-Bornemisza.

Très différents, spectaculaires, les grands portraits de femmes qui ont subi le martyre – Sainte Engrâce, Sainte Casilde choisie pour l’affiche de l’exposition, Sainte Ursule – attirent davantage par le rendu exceptionnel des vêtements et des parures que par leur destin. Elles appartiennent à une série décorative destinée à l’exportation dans le « Nouveau Monde ».

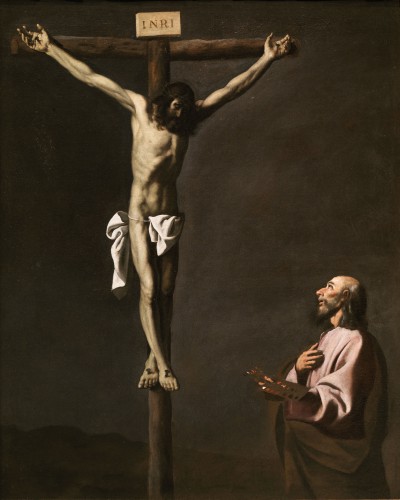

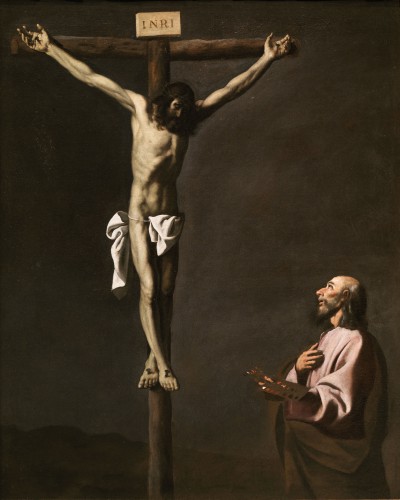

Francisco de Zurbarán, Christ en croix contemplé par saint Luc, peintre, ca 1660 oil on canvas,

105 x 84 cm Inv. P2594 Madrid, Museo Nacional del Prado

Le parcours (guide du visiteur à télécharger) se termine avec la dernière toile de Zurbarán : Christ en croix contemplé par saint Luc, peintre, celui-ci lève les yeux vers le Christ et entre dans sa lumière. On serait tenté d’y voir un autoportrait, mais il est plus probablement un dernier témoignage de l’échange spirituel qui a nourri l’œuvre du grand peintre. Ne manquez pas cette exposition, visible à Bozar jusqu’au 25 mai prochain.