« Parcours de résistances dans le quartier Huart-Hamoir » : le dimanche 17 août, nous étions entre vingt et trente au rendez-vous square Riga de l’asbl Patrimoine de Schaerbeek (PatriS). La pluie venait de cesser, heureusement. Avec le soutien de la commune, cette association organise cet été 24 promenades guidées gratuites (sur inscription).

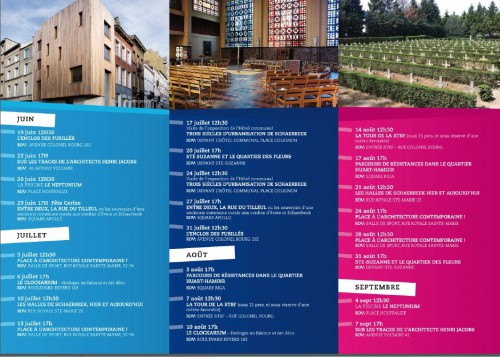

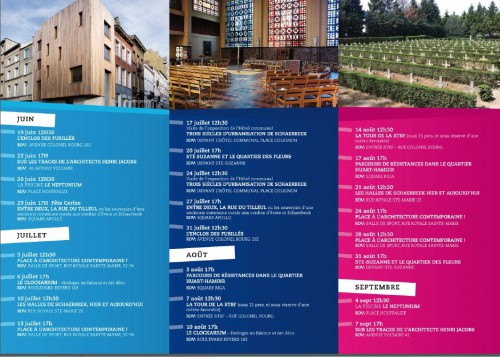

Le programme des Estivales 2014 : inscriptions asbl.patris@gmail.com

Yves Jacqmin, notre guide, a rappelé le contexte – la commémoration des deux guerres mondiales – avant de lire un tract signé Jean Gustin, distribué dans le quartier d’Helmet en octobre 1940, un appel à désobéir à l’occupant en célébrant avec force le 11 novembre : déposer des fleurs au soldat inconnu, arborer les trois couleurs, les décorations de la première guerre, baisser les volets des commerces, fermer les écoles, « en défiant les bourrasques et les orages ».

Sur une photographie d’août 1914, on voit les soldats allemands et leurs attelages rangés sur l’esplanade devant l’église de la Sainte-Famille, un endroit stratégique en haut de l’avenue Huart-Hamoir, au-dessus de la gare de Schaerbeek. La partie de l’église du côté du square n’était pas encore construite, et les alentours étaient beaucoup moins bâtis qu’à présent.

Les missions des résistants de la première guerre étaient nombreuses : diffusion de la presse clandestine (Henri Bernard), hébergement et réseaux d’évasion, aide aux réfractaires du Travail Obligatoire, renseignement (Gabrielle Petit), sabotage… En 40-45, il en ira de même, avec en plus un corps de combat.

De l’autre côté du square Riga, un monument sculpté par Willy Kreitz, un Anversois, rend hommage aux troupes africaines qui se sont battues lors des deux guerres mondiales. Entre le casque de l’officier blanc et la chéchia du soldat noir – l’époque coloniale – deux mains serrées symbolisent la fraternité belgo-congolaise. En plus des grandes batailles rappelées sur le monument, d’autres sont citées sur les neuf bornes en pierre bleue placées tout autour.

En descendant l’avenue Huart-Hamoir, nous voilà près du monument Henri Jaspar (1870-1939), hommage à un ministre schaerbeekois. Sous son buste en marbre blanc, Ianchelevici a gravé sur les quatre pans du support des silhouettes d’enfants et d’adolescents stylisées. Le sculpteur, d’origine roumaine, s’est caché durant la seconde guerre à La Clé des Champs (à Maransart, Brabant wallon), une école que le couple Lavachery a fait passer alors pour un centre scout, ce qui justifiait les jeux de nuit (allumer des balises par exemple, à lire sur Wikipedia – Groupe G).

Durant la grande guerre, les Belges ont subi de terribles famines. On recyclait les sacs de farine de l’aide alimentaire pour ne pas que les Allemands s’en servent. Henri Jaspar participe au Comité national de Ravitaillement et lorsqu’Albert Ier forme un nouveau gouvernement en 1918, il est nommé ministre des Affaires économiques. Durant la seconde guerre, son neveu Marcel-Henri Jaspar, d’abord ministre du gouvernement belge en exil à Bordeaux, s’en désolidarise ; d’Angleterre, en 1940, il appellera les Belges à la résistance contre les nazis.

Et nous voici en face de la gare de Schaerbeek – en 1914, seul le bâtiment de gauche était construit, avec la tour de l’horloge. Les cheminots étaient en première ligne dans la résistance. La gare était une cible pour les bombardements et deux abris de la deuxième guerre ont été conservés en bas de l’avenue Huart-Hamoir, ils servent actuellement de remises aux jardiniers.

De cette gare partaient les enrôlés pour le Travail Obligatoire. La résistance prenait les réfractaires en charge, les aidait à s’évader. Pour éviter les représailles envers leurs familles, on leur faisait écrire des cartes postales faussement envoyées d’Allemagne, à montrer lors des inspections à domicile. Une organisation très élaborée. En remontant l’avenue Zola, à l’angle de l’avenue Giraud, un immeuble reconverti en appartements : c’était une fabrique de dynamos dont le patron acceptait d’engager des réfractaires avec de faux papiers, un signal sonore les avertissait en cas de contrôle.

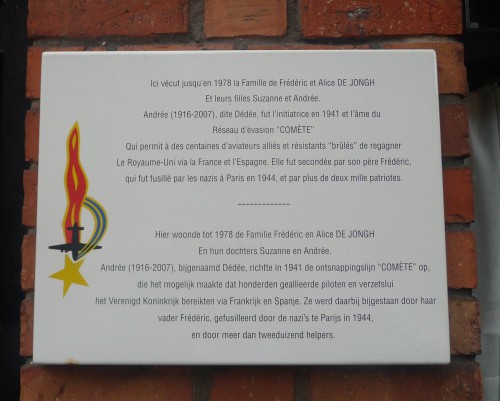

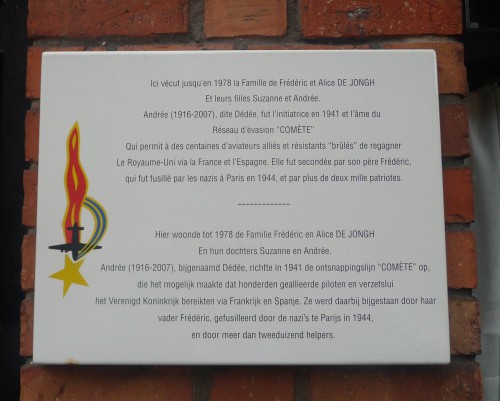

Dernière halte au 73, avenue Emile Verhaeren : une plaque commémorative signale la maison de Jongh, du réseau Comète, filière d’évasion pour les aviateurs anglais. Le travail des hébergeurs n’était pas simple. Il fallait vérifier les identités, fournir des vêtements, de faux papiers. Le père a été fusillé au Mont Valérien (Paris). Arrêtée, Andrée de Jongh s’est présentée comme le chef du réseau, mais on ne l’a pas crue et elle a été déportée. Sans chercher à passer pour une héroïne, à son retour, elle partira en Afrique soigner les lépreux.

Notre guide nous a beaucoup appris sur ces engagements animés par l’esprit de résistance, si important durant les deux guerres, et dont la flamme reste allumée aujourd’hui encore. A la fin de sa vie, Andrée de Jongh s’est battue pour défendre le home des anciens combattants à Uccle, menacé de fermeture. J’ai apprécié que le parcours se termine sur l’évocation de cette femme courageuse et généreuse, un visage féminin de la Résistance belge, à Bruxelles et ailleurs.

« Considérer que l'œuvre d’Idel Ianchelevici rayonne davantage par la sérénité de ses approches que par ses audaces n'est pas faire injure à la mémoire d'un homme de bien ! Ianchelevici avouait une affection prononcée pour les scènes bucoliques, les tendresses, les regards amoureux, les quotidiens tranquilles et débonnaires. Ode à la nature des choses, aux gestes simples, aux salutaires attendrissements, l'artiste roumain développa une œuvre en accord constant et parfait avec sa conscience. A ce titre, son travail est un exemple de probité. »

« Considérer que l'œuvre d’Idel Ianchelevici rayonne davantage par la sérénité de ses approches que par ses audaces n'est pas faire injure à la mémoire d'un homme de bien ! Ianchelevici avouait une affection prononcée pour les scènes bucoliques, les tendresses, les regards amoureux, les quotidiens tranquilles et débonnaires. Ode à la nature des choses, aux gestes simples, aux salutaires attendrissements, l'artiste roumain développa une œuvre en accord constant et parfait avec sa conscience. A ce titre, son travail est un exemple de probité. »