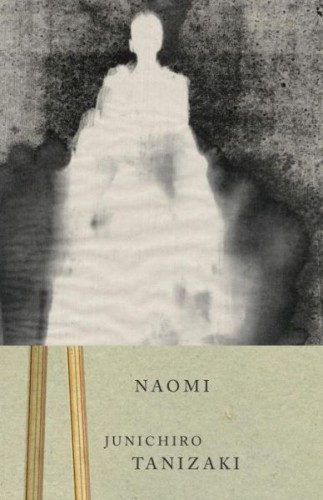

« Romans, Nouvelles », les mille pages du Quarto Gallimard consacré à Junichirô Tanizaki reprennent treize récits de l’écrivain japonais, dont Le chat, son maître et ses deux maîtresses. « Tanizaki, ou l’avidité romanesque » : Anne Bayard-Sakai, dans la préface, rappelle que ses Œuvres complètes publiées au Japon en 1983 comptent trente volumes.

Tanizaki, premier Japonais publié dans La Pléiade, a écrit de 1910 à 1965. Connu pour ses romans et nouvelles, il est aussi l’auteur de pièces de théâtre, de scénarios, d’essais (Eloge de l’ombre), de poèmes, sans compter son travail de traducteur, y compris sa transcription en japonais moderne du Roman du Genji. En français, il est difficile de se rendre compte de l’inventivité littéraire de Tanizaki, qui n’est pas moins constante que sa thématique.

La première nouvelle, Le tatouage (1910), se situe « en un temps où les gens possédaient encore la vertu précieuse de faire, comme on dit, « des folies » – suffisamment du moins pour que les rouages du monde, à la différence d’aujourd’hui, ne grincent pas trop fort – (…) ». « C’était à qui serait le plus beau. Tous en venaient à se faire instiller l’encre du tatouage dans ce corps qui pourtant est un don du Ciel ; et somptueuses, voire puissamment odoriférantes, lignes et couleurs dansaient alors sur la peau des gens. »

Seikichi, un jeune tatoueur « orfèvre en la matière », rêve de trouver une femme en qui « instiller toute son âme », n’en trouve aucune correspondant à son idéal lorsqu’un jour, « passant devant le restaurant Hirasei, à Fukagawa, il avisa soudain, dépassant du store en tiges de bambou d’un palanquin arrêté devant la porte, un pied nu de femme d’une blancheur de neige. »

Le secret (1911) raconte le goût d’un homme pour les déambulations en ville. Il se promène le soir en changeant souvent de vêtements, « pour éviter le plus possible d’être remarqué », et quand il aperçoit chez un fripier « un kimono de femme à fond indigo tacheté de petites lunes blanches », il ne résiste pas au désir de l’acheter et, plus tard, de se maquiller, de le revêtir, et de se mêler ainsi aux passants, certain que personne ne le reconnaîtra sous son déguisement féminin.

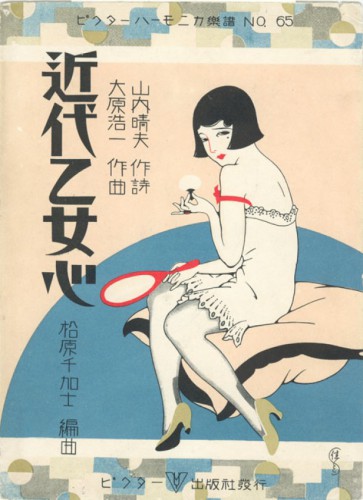

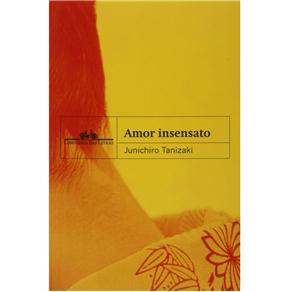

A la suite de Nostalgie de ma mère (1919), un récit de rêve publié par Tanizaki deux ans après l’avoir perdue, vient Un amour insensé (1924-1925), son premier roman important. Le terrible séisme qui a dévasté Tôkyô et Yokohama le premier septembre 1923 a effacé les quartiers et même le style de vie dépeints dans ce récit.

« Je me propose de raconter le plus honnêtement possible, sans rien déguiser, dans sa vérité nue, notre vie conjugale, dont le monde apparemment n’offre pas beaucoup d’exemples. » A vingt-huit ans, l’ingénieur Kawai, quelqu’un de sérieux et de travailleur, remarque pour la première fois une apprentie serveuse dans un café. La gamine de quinze ans s’appelle Naomi, prénom qui sonne occidental à ses oreilles, et il lui trouve une ressemblance avec l’actrice Mary Pickford.

Même si elle n’est pas la plus belle fille du monde, il lui vient alors l’idée de la prendre en charge, de lui fournir une éducation et, si les choses se passent bien, de l’épouser plus tard. Il en a assez de loger dans des pensions de famille mais il n’est pas encore prêt à se marier, aussi le projet lui paraît séduisant de s’installer avec Naomi dans une maison « à l’occidentale » et d’y vivre librement, autant que faire se peut.

Vous pensez à L’Ecole des femmes ? Ce sera plutôt La femme et le pantin. L’attirance physique de Jôji pour la jeune femme l’aveugle ; quand elle se sentira assez sûre d’elle, Naomi le mènera par le bout du nez. Leur mode de vie hors des sentiers battus se révèle dispendieux – mais jusqu’où n’irait-il pas pour la fierté de s’afficher avec une telle beauté ? de la contempler dans l’intimité ?

Vêtements, repas, soirées, excursions, amis de Naomi de plus en plus envahissants, peu à peu l’ingénue va se muer en femme fatale. Devenue l’icône « d’une culture citadine joyeuse, occidentalisée et moderne », la Naomi de Tanizaki incarne le « tropisme occidental » de l’auteur, projeté ici sur Jôji, le narrateur, Pygmalion dépassé par sa création.

« Conteur subtil, Tanizaki explora tout au long de sa vie d’écrivain l’empire des sens, les zones voluptueuses et troubles du désir humain, l’inextricable lien de la jouissance et de la souffrance. Il a conjugué une attirance pour la modernité occidentale et une fidélité au charme profond de la culture et de la tradition du Japon. » (Revue Europe) Dans un style à la fois visuel et sensuel, Un amour insensé donne véritablement vie aux personnages, à leur psychologie, leurs manières, leur langage, et illustre avec force le désir qu’ont les deux héros de s’émanciper des mœurs traditionnelles, quels qu’en soient les risques.