Première incursion dans les textes autobiographiques de Georges Perec (1936-1982 ) avec W ou le souvenir d’enfance (1975). C’est un double « je » qui raconte, en alternance, le récit d’un voyage à W, en italiques, et l’exploration d’une enfance méconnue – « Je n’ai pas de souvenirs d’enfance. » Pour quelles raisons ? La perte de son père à quatre ans, de sa mère à six, la guerre passée « dans diverses pensions de Villard-de-Lans » – « une autre histoire, la Grande, l’Histoire avec sa grande hache, avait déjà répondu à ma place : la guerre, les camps. »

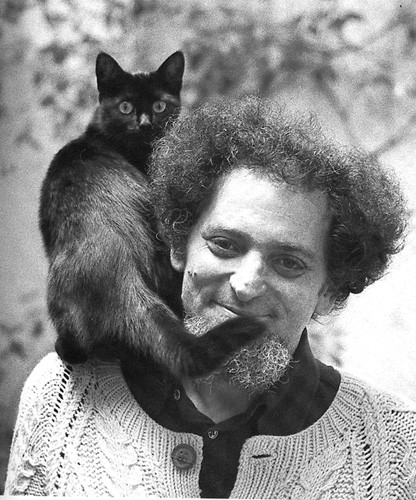

Perec au chat (1978) par Anne de Brunhoff

(une enquête et une tentative d'épuisement)

« W », c’est une histoire inventée, racontée et dessinée à treize ans ; quand Perec s’en est souvenu, seul le titre émergeait, et le sujet : « la vie d’une société exclusivement préoccupée de sport, sur un îlot de la Terre de Feu ». Grâce à quelques dessins retrouvés, il réinvente « W », publié en feuilleton dans La Quinzaine littéraire en 1969-1970. Quatre ans après, « W ne ressemble pas plus à (son) fantasme olympique que ce fantasme olympique ne ressemblait à (son) enfance. »

Ses souvenirs personnels, Perec les examine avec précaution, soucieux d’être exact, tant il y reste d’incertitudes et aussi par méfiance envers les méandres imaginaires de la mémoire. Racontant ce dont il se souvient, il met un numéro à certains mots et renvoie à des explications, des nuances, des commentaires, en fin de chapitre.

Le héros de « W » s’appelle Gaspard Winckler (nom qui reviendra dans La Vie mode d'emploi) mais bientôt le trouble est jeté sur son identité, quand un homme lui donne rendez-vous dans un bar d’hôtel pour lui poser une question inattendue : « Vous êtes-vous déjà demandé ce qu’il était advenu de l’individu qui vous a donné votre nom ? »

Sur ses parents, d’origine polonaise, Perec a écrit deux textes à quinze ans, repris tels quels : le premier à partir d’une photo de son père, simple soldat en permission à Paris, et le second sur sa mère, Cyrla Schulevitz, devenue veuve de guerre. En 1942, à la gare de Lyon, elle lui achète un illustré (Charlot) : « J’allais à Villard-de-Lans, avec la Croix-Rouge. » Son père, Icek Judko Peretz (qu’un employé transforme en Perec) est mort en 40 ; sa mère, prise dans une rafle, est internée à Drancy puis déportée à Auschwitz au début de l’année 1943.

La rue Vilin, « aujourd’hui aux trois quarts détruite », où il vivait avec ses parents, Perec y est retourné tous les ans à partir de 1969, pour un livre sur « douze lieux parisiens » auxquels il se sentait « particulièrement attaché ». Le départ en zone libre avec la Croix-Rouge, à six ans, il s’y voit « le bras en écharpe » – « il fallait faire comme si j’étais blessé ». Mais sa tante est formelle : il n’avait pas le bras en écharpe, c’est en tant que « fils de tué », « orphelin de guerre » qu’il a été convoyé vers Grenoble, en zone libre. Perec interroge ce fantasme : « Pour être, besoin d’étai. »

Sur l’île de W, « le Sport est roi », sport et vie se confondent sous la devise omniprésente : « Fortius Altius Citius ». Les compétitions font rivaliser les champions des différentes agglomérations : Olympiades, Spartakiades et Atlantiades. L’organisation des épreuves, les règles établies pour absolument tous les aspects de la vie des habitants de l’île, seront décrites avec de plus en plus de détails, jusqu’au cauchemar totalitaire.

C’est parce que son cousin Henri, ou plus précisément « le fils de la sœur du mari de la sœur de mon père », avait de l’asthme que la famille adoptive de Perec a choisi de se réfugier à Villard-de-Lans. Home d’enfants, collège, éducation chrétienne, moissons, ski, promenades, Georges Perec décrit les images conservées de son enfance de guerre. Quasi aucun souvenir de la Libération, mais bien, à la même époque, les impressions de ses premières lectures.

« J’écris : j’écris parce que nous avons vécu ensemble, parce que j’ai été un parmi eux, ombre au milieu de leurs ombres, corps près de leurs corps ; j’écris parce qu’ils ont laissé en moi leur marque indélébile et que la trace en est l’écriture : leur souvenir est mort à l’écriture ; l’écriture est le souvenir de leur mort et l’affirmation de ma vie. »

W ou le souvenir d’enfance est traversé par le manque, le deuil, sans pathos. Le souci de rendre simplement, mais avec justesse, ce qui reste en lui de ces années-là va au-delà, chez ce fou du langage, de l’art d’écrire et de décrire. L’émotion passe dans les blancs, entre les mots, entre les lignes.