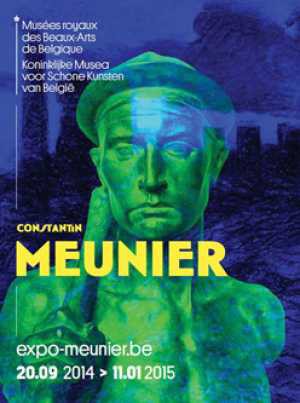

La rétrospective Constantin Meunier (1831-1905) au Musée des Beaux-arts de Bruxelles (Musée fin-de-siècle) offre une très belle occasion de découvrir dans son ensemble l’œuvre d’un artiste belge qui a fait entrer le travailleur, l’ouvrier dans les arts plastiques, comme Zola en littérature. Rodin considérait Meunier comme « l’un des plus grands artistes » de son siècle, Van Gogh l’admirait.

Constantin Meunier, Le faucheur,1892 © MRBAB, Bruxelles.

Si c’est à ses sculptures qu’on pense d’abord, l’exposition permet d’approcher plus globalement son oeuvre, où la peinture occupe une large part, plus diversifiée qu’on ne le croit. « Empoigné » par une toile de Courbet, Les casseurs de pierres, Meunier trouve dans la peinture réaliste une voie pour rompre avec l’académisme. Allégorie de la mort de Lincoln (1865), prêt d’une université américaine, montre d’emblée son choix de sujets historiques et sociaux, son attention aux humbles : des noirs affranchis et des gens modestes viennent rendre hommage au président défunt à l’avant-plan, la bonne société en habits de deuil se tient derrière le catafalque.

Constantin Meunier, Lamentation, vers 1870, Collection privée © Galerie Patrick Derom, Bruxelles.

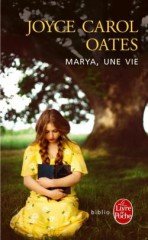

Influencé par Charles De Groux, Constantin Meunier commence par peindre des scènes religieuses, avec réalisme. Dans Lamentation (collection privée, vers 1870), une femme vêtue de sombre se penche sur le cadavre du Christ à terre, émacié, lumineux. Le clair-obscur, le cadrage, le ciel tourmenté, le rapprochement inévitable avec un chef-d’œuvre de Meunier qu’on verra plus loin – Le grisou – rendent cette petite toile poignante. Il peint sans relâche la solitude, la douleur, la souffrance, comme dans les deux versions sans concession de la mort de Saint Etienne, martyr.

Constantin Meunier, Jeune femme dans un intérieur - Portrait de Jeanne Meunier,vers 1885, Musée d’Ixelles.

A côté de ces toiles très sombres, des tableaux historiques, des sujets plus gais, comme Jeune fille tricotant – installée dans l’herbe, les jambes allongées – ou La vieille commode et l’enfant : une fillette blonde, sa robe claire déployée au sol autour d’elle, observe une aquarelle sortie d’un tiroir – une jolie scène intime, comme celle des enfants voleurs de pommes. Pour vivre, Meunier a aussi peint d’élégantes bourgeoises, à la manière d’Alfred Stevens. Jeune femme dans un intérieur est un beau portrait de sa fille Jeanne.

Constantin Meunier - Alfred Verwée, Moines laboureurs (détail), 1863, Collection de la Communauté flamande.

C’est auprès des moines trappistes (il séjourne à plusieurs reprises à l’abbaye de Westmalle) que le peintre a côtoyé en premier la réalité du travail manuel : Moines laboureurs, une grande toile qu’il signe avec Alfred Verwée, peintre animalier, m’a rappelé certaines peintures russes par l’ampleur du paysage.

Constantin Meunier, Le faucheur, Parc du Cinquantenaire, Bruxelles.

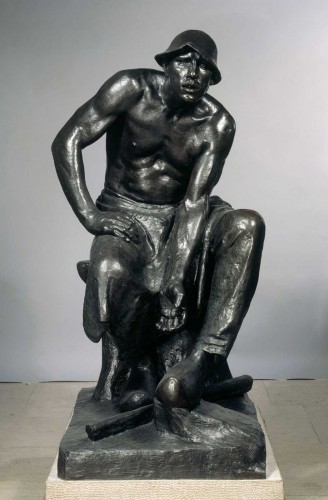

Meunier recommence à sculpter en 1884, à près de cinquante ans ; c’était sa première formation à l’académie de Bruxelles. Les sculptures exposées restituent les gestes des paysans : Le semeur, Le faucheur, Le moissonneur… Meunier a l’impression que la sculpture magnifie davantage l’homme au travail que la peinture. Ce sont des hommes et des femmes réels qu’il représente, et non plus des figures mythologiques ou allégoriques.

Constantin Meunier, Manufacture de tabac à Séville, 1883 © MRBAB, Bruxelles.

Pour un parcours à la fois chronologique et thématique, on a rapproché les œuvres par genre ou par univers, comme dans cette salle « espagnole » consacrée au séjour de Meunier à Séville en 1882-1883. Ici une scène de cabaret, une tête de Sévillan, là des ouvrières au travail dans une manufacture de tabac, une grande toile qui nous plonge dans leur réalité quotidienne. Le peintre avait été envoyé à Séville pour y copier une Descente de croix du XVIe siècle. Cette mission alimentaire ne l’emballait pas, mais elle a permis à son art d’évoluer, entre autres vers la clarté et la couleur.

En Belgique, Meunier témoigne des grandes industries de la seconde moitié du dix-neuvième siècle. Il observe sur place les ouvriers de l’acier au Pays Noir, les dockers d’Ostende, les mineurs et les hercheuses, les verriers du Val-Saint-Lambert… (Aurait-il apprécié les couleurs électriques de l’affiche sur son Mineur à la hache ? J’en doute.) Peintre ou sculpteur, l’artiste reste fidèle au réalisme : ses personnages ne posent pas, ils sont en plein effort ou au repos, comme ce magnifique bronze d’un Puddleur épuisé, placé près d’une toile monumentale, La coulée de l’acier à Seraing.

Constantin Meunier, Le puddleur, 1884 / 1887-1888 © MRBAB, Bruxelles.

Constantin Meunier, La coulée à Seraing, 1880. Musée des Beaux-Arts de la ville de Liège © Ville de Liège – BAL

Le billet d’entrée comporte d’office l’accès à un audioguide peu encombrant et pratique, il suffit de le rapprocher d’un logo pour déclencher le commentaire. Le parcours, dont les étapes sont évoquées sur le site de l’exposition, comprend aussi des études, de beaux dessins (crayon, fusain, aquarelle, pastel, gouache – les indications techniques manquent sur les étiquettes). On peut le compléter par la visite du musée Meunier à Ixelles (sa maison-atelier).

Constantin Meunier, Hercheuse, s.d. © MRBAB, Bruxelles. Aquarelle sur papier.

L’exposition se termine en apothéose avec des chefs-d’œuvre comme Le grisou, inspiré par la catastrophe de 1887 dans la mine de La Boule (Quaregnon) ; cet ensemble bouleversant, posé à même le sol dans l’ancien musée, perd un peu de son impact sur un socle. Le Vieux cheval de mine est très émouvant aussi. « Beauté tragique », la dernière salle, montre entre autres Femme du peuple, L’enfant prodigue, Maternité, et présente le projet du Monument au Travail.

Constantin Meunier, Le Grisou. Femme retrouvant son fils parmi les morts, 1889 © MRBAB, Bruxelles.

Emile Verhaeren, dans la revue L’art moderne qui a soutenu Meunier, le décrit comme « le sculpteur et le peintre de la souffrance démocratique, plus encore qu’humaine, et certes plus que le peintre de la souffrance idéale. » Ne manquez pas cette rétrospective qui nous parle d’un monde pas si lointain, dont nous sommes les héritiers. On en sort rechargé d’un sentiment fort : la compassion.

***

Un autre regard sur l’exposition (10/11/2014) : http://sheherazade2000.canalblog.com/archives/2014/11/10/30931059.html