Echappée ? En peinture, cela se dit « d’une perspective de ciel ou de lointain entrevue par un espace libre, réservé à cet effet » (Jules Adeline, Lexique des termes d’art, citation du TLF). Voilà qui résume bien le lieu et l’esprit de mon séjour en Drôme provençale, dont voici un début d’abécédaire.

ARBRES. Oliviers scintillant sous le soleil, pins s’arrondissant à la rencontre du ciel, ombre accueillante des tilleuls, yeuses omniprésentes, les arbres sont des repères dans ce paysage de vignes et de lavandes.

Ils font signe par la fenêtre ouverte. Ils vous attendent au bord de la route ou du chemin, comme ce « sempervirens » à la silhouette imposante.

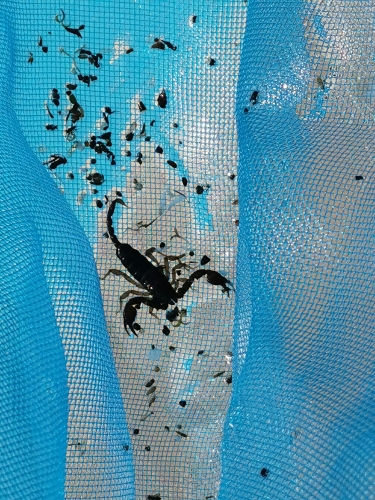

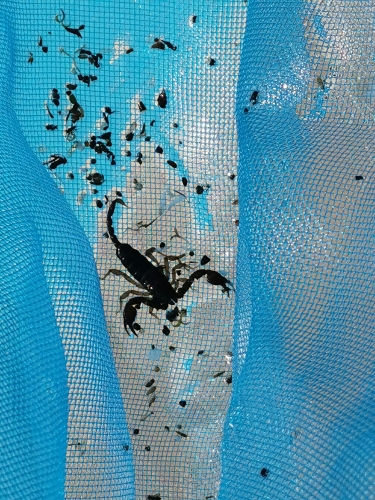

BESTIAIRE. Les petits scorpions de Provence aiment rôder la nuit et, quand on a la chance de disposer d’une piscine, il convient de vérifier si l’un ou l’autre n’y est pas tombé en s’aventurant sous la bâche. Coup de filet.

Une étonnante apparition d’un matin près de la fenêtre nous révèle la splendide épeire fasciée (araignée guêpe ou argiope frelon, elle ne manque pas de surnoms évocateurs) et son cocon raffiné, en forme de montgolfière retournée.

CLOCHERS. Autre écriture verticale dans le paysage, dont Proust a magnifié la présence, le clocher est la signature d’un village.

A Venterol, le campanile en fer forgé du XVIIe siècle attire l’œil dès qu’on approche de ce beau village perché. De pierre, celui de l’église Saint-Michel à La Garde Adhémar se profile entre de hauts murs.

DE JOUR, les merveilles de la terre : lavandes, oliveraies, vignes, lointains si bleus dont le dégradé me charme. En passant, le regard se pose sur les cabanons de pierre au milieu des champs.

DE NUIT, le ciel s’habille de larges rayures aux couleurs intenses puis de plus en plus douces avant de laisser leur toile aux étoiles.

ENSEIGNES. Non loin de la mairie de ce village médiéval classé parmi les plus beaux de France, je m’interroge devant la mystérieuse enseigne de « Gustave Comte de Salsifis », peintre à la palette un peu sorcier : qui m’en dira le secret ? Serait-ce lui qui a jeté un sort à La F..rmi ?

FLEURS. Avec les oiseaux, toutes sortes de fleurs décorent les jolies plaques en céramique (signées Dana) qui indiquent aux flâneurs le nom des rues et des traverses de La Garde Adhémar. Et aussi le « Jardin des herbes ». Le parvis de l’église offre une superbe vue panoramique sur la plaine de Pierrelatte. Une petite barrière ouvre sur l’escalier d’un « jardin remarquable », tout en terrasses, qui rassemble des plantes médicinales et aromatiques.

« G » ? La lettre est presque au milieu du mot « encoignure » qui relie les deux dernières photos de ce billet. L’une, prise dans une ruelle de Venterol, joue sur la forme triangulaire ; certains détails y révèlent la présence d’un tigre de salon. L’autre encoignure, sur le site du Val-des-Nymphes (un endroit de culte païen puis chrétien à ne pas manquer, tout près de La Garde Adhémar), abrite un bénitier à l’entrée d’une petite chapelle dans un mur, non loin d’un bassin. Il y a beaucoup à découvrir autour de la chapelle prieurale (XIIe siècle) au centre de ce vallon plein de résonances.

Merci pour vos commentaires sur T&P en mon absence.

Ravie de vous retrouver bientôt pour de nouveaux échanges.

Tania

Qu’ils sont gais à rencontrer, les cyclamens sauvages !

Qu’ils sont gais à rencontrer, les cyclamens sauvages !