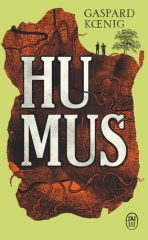

Humus de Gaspard Koenig a obtenu en 2023 une couverture médiatique très importante : qui n’a entendu parler de cette réhabilitation romanesque du formidable travail des vers de terre dans les sols fertiles ? Je l’ai trouvé sur la table d’une librairie d’occasion à Nyons et ce qui m’a décidée à l’acheter, c’est une dédicace manuscrite sur la page de garde : « Pour mon grand-père qui est toujours en train de lire, et qui reste curieux de tout. Joyeux Noël. »

Photo de couverture

Les lombrics, « première biomasse animale terrestre », sont présentés par le professeur Marcel Combe. Arthur, futur ingénieur en agronomie, a vu sa vidéo sur Youtube, ce qui l’a décidé à suivre sa conférence en faculté d’agronomie. « Dès le premier jour, Arthur s’était senti en exil. » le déménagement d’AgroParisTech « dans le désert bétonné du plateau de Saclay » lui semble aberrant. Le ton du roman est donné : critique.

C’est là qu’il fait connaissance avec Kevin, un « garçon blond » qui respire « la bonne santé et la paix d’esprit ». Celui-ci en sait déjà beaucoup plus que lui sur les vers de terre. Tandis que le labour profond et les pesticides les font disparaître, ils sont pourtant « notre meilleur allié » pour refertiliser les sols et traiter les déchets organiques, le vermicompostage. Pour le professeur, « c’est l’humus qui sauvera l’Homme. » L’amitié entre Arthur et Kevin naît de leur enthousiasme devant ce « domaine de recherche encore vierge ».

« La nature en sursis les invitait à philosopher. Ils ne refaisaient pas le monde, comme les générations précédentes. Ils le regardaient se défaire et tentaient de se trouver un rôle dans l’effondrement à venir. » Fils d’avocat, Arthur a beaucoup lu les auteurs classiques et Jancovici, il admire Thoreau (Walden), « pour lui l’idéal d’un homme libre ». Son choix des sciences de la terre dit son désir de se retrousser les manches pour transformer le monde.

Kevin est d’origine modeste, fils de travailleurs agricoles sans ambition. Ses bons résultats l’ont conduit à étudier avec « la future élite ». Arthur et lui deviennent inséparables. Le beau Kevin attire les filles plus que le timide Arthur, mais Anne, leur amie étudiante en Sciences Po, se tourne vers celui-ci après avoir vu Kevin embrasser un garçon « à pleine bouche ». (Questionné par Arthur, il ne s’identifiera ni comme gay ni comme bi – un « homme universel ».)

Quand sonne l’heure de passer des études à l’engagement professionnel, tous deux cherchent à s’orienter dans la voie proposée par Marcel Combe : un avenir avec les vers de terre. Arthur a décidé de s’installer dans la vieille ferme de son grand-père qui avait gardé quelques hectares après avoir vendu le reste au voisin ; il va s’installer à la campagne avec Anne et relancer les cultures sur de nouvelles bases. Le RSA leur permettra de vivre au début. Anne l’aidera et voudrait écrire des romans.

Kevin n’est pas du tout partant pour se joindre à eux. Il rêve de vivre à Paris, de vendre des vermi-composteurs en tant qu’indépendant. Cela demande des moyens financiers dont il ne dispose pas. La rencontre de Philippine, une rousse aux yeux verts et à la voix forte, va donner un véritable élan à son projet de vermicompostage. Elle récolte des fonds auprès de ses parents et de leurs amis ; Kevin sera le directeur technique de leur entreprise, Veritas. A elle les démarches administratives et commerciales, à lui le travail concret dans une vieille usine désaffectée où ils ambitionnent de recycler les déchets en humus grâce au travail des lombrics.

Humus raconte leur parcours, leurs difficultés, la confrontation quotidienne avec les réalités de la vie rurale pour l’un, d’une entreprise innovante pour l’autre. L’histoire de leur vie de couple y sera intimement liée. Le roman avance sur deux fronts : d’un côté, Gaspard Koenig assure le réalisme de l’intrigue en l’appuyant sur de nombreuses explications techniques, sur une description sans fard des milieux côtoyés ; de l’autre, il cherche à faire ressentir les fluctuations personnelles des personnages, de leurs sentiments et de leurs idées. Rien ne se passera comme ces deux agronomes l’avaient espéré.

Le roman a reçu plusieurs prix. Son sujet est très original, avec une réflexion bien documentée sur les problèmes de la terre et sur le business qui se développe autour de ces questions si actuelles : avenir de l’agriculture, de la nature, de notre planète. Le récit m’a semblé assez lourd, souvent long, et ses personnages assez stéréotypés, les femmes encore plus que les hommes. Une satire sociale provocatrice.

En arrière-plan circulent des réflexions philosophiques sur l’existence, le sexe, l’ambition, une critique du système capitaliste et du « greenwashing ». Idéalistes au début, les deux amis vont perdre beaucoup d’illusions en cours de route, jusqu’à prendre des chemins extrémistes contre une société qu’ils espéraient transformer. Un livre où l’on apprend beaucoup, à condition de rester « curieux de tout ».

« En achetant Libé au kiosque le jour de sa parution, une première pour lui qui lisait rarement la presse et jamais en format papier, Kevin ressentit une gêne étrange. Le personnage qui y était décrit en dernière page lui ressemblait incontestablement. A s’y méprendre. Mais il dégageait une cohérence qui n’était jamais venue à l’esprit de Kevin, lui qui s’était toujours laissé happer par les événements. C’était comme si on l’avait soudain mis dans la prison de papier d’un destin. Et puis, quelle inconvenance de s’étaler ainsi dans les foyers partout en France ! Il imaginait sa tronche sous les pelures de patate ou consumée par les flammes dans une cheminée. Il aurait voulu mettre une bulle sur sa photo, comme dans les BD : « Désolé, je ne fais que passer, demain je m’en vais. »

« En achetant Libé au kiosque le jour de sa parution, une première pour lui qui lisait rarement la presse et jamais en format papier, Kevin ressentit une gêne étrange. Le personnage qui y était décrit en dernière page lui ressemblait incontestablement. A s’y méprendre. Mais il dégageait une cohérence qui n’était jamais venue à l’esprit de Kevin, lui qui s’était toujours laissé happer par les événements. C’était comme si on l’avait soudain mis dans la prison de papier d’un destin. Et puis, quelle inconvenance de s’étaler ainsi dans les foyers partout en France ! Il imaginait sa tronche sous les pelures de patate ou consumée par les flammes dans une cheminée. Il aurait voulu mettre une bulle sur sa photo, comme dans les BD : « Désolé, je ne fais que passer, demain je m’en vais. »