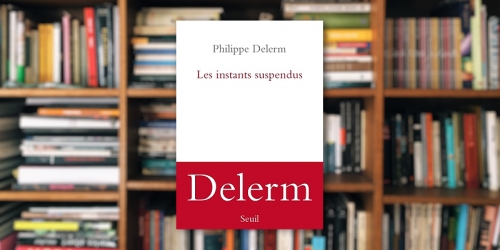

Lire Les instants suspendus de Philippe Delerm, c’est retrouver cette exploration du presque rien dont il s’est fait une spécialité. L’épigraphe me ravit : « Ne vous contentez pas de regarder la campagne romaine, les fêtes vénitiennes ou le visage fier de Charles Ier sur son cheval, mais jetez aussi un coup d’œil au saladier sur la desserte, au poisson dans la cuisine et à la miche de pain croustillant dans l’entrée. » (Alain de Botton, Comment Proust peut changer votre vie)

Le « minimalisme positif » (titre de l’essai que Remi Bertrand lui a consacré) ne fait pas de tort. « Sortir du tunnel » propose un premier exercice d’attention à la fois visuelle et tactile de l’espace-temps, à lire ici. « L’octascope » intrigue, quand on ne connaît pas l’instrument. Un arrêt sur première phrase, la « petite boule équivoque » d’un oursin, des chaussures de sport, tout vient à point à qui sait attendre et Delerm est de ceux-là.

Certains textes donnent envie de les relire immédiatement, pour mieux les goûter : « S’approcher de la rose trémière », par exemple. Bien vues, « ces feuilles de chou trouvées on ne sait trop chez quel fripier », bien observée cette silhouette : « Elle ne s’appuie jamais, elle a sa rigueur, sa dignité. » Et pour une fois la chute – chut –, je l’avais pressentie.

C’est sympathique d’accorder deux pages à la mouche – « L’été ne serait pas immobile s’il n’enfantait ce dérisoire contre-pouvoir noir ». C’est amusant, après une description de l’art de tenir sa veste sur l’épaule comme Belmondo ou Lino Ventura, de découvrir que certains Italiens ôtent leur veste et la tiennent à deux doigts, « mais devant eux, le bras tendu, écarté du corps » !

« Miracle de l’instant » rend hommage à Willy Ronis, « le photographe de la surprise, de la découverte, de l’instant », à travers deux prises, cadeaux reçus grâce à « l’attente, le regard, la bienveillance ». Il y a toujours, dans ces recueils de Delerm, de quoi solliciter tous les sens : des moments de gourmandise délicate, des sons ou des bruits qui portent davantage qu’eux-mêmes, ces choses du quotidien qui s’inscrivent dans le tissu de la vie.

Cet été m’aura décidément portée vers les textes courts, parfaits par ces jours de chaleur et de jeux olympiques. (Deux semaines déjà et je regrette de n’avoir pas pris de notes au jour le jour, pour garder la trace de certains moments, qui ne passeront pas forcément à la postérité au contraire du « vol » de Duplantis à 6 m 25.) On n’est pas surpris de trouver justement ce dernier titre du recueil : « Trouver un sujet de texte court » : « Parfois cela fera sourire, tellement ça semble dérisoire, tellement opposé à ce qu’on appelle un sujet. Mais ce sourire-là dit qu’on est sur la piste. »