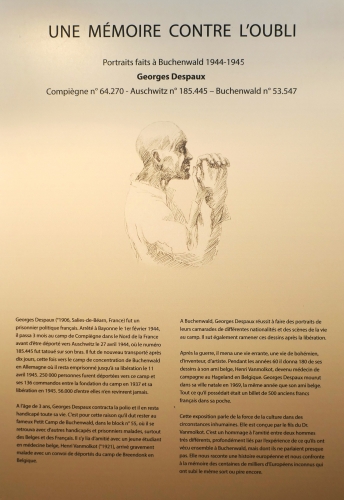

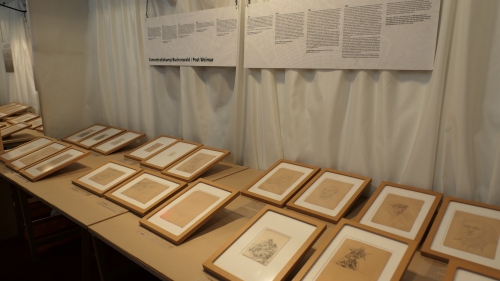

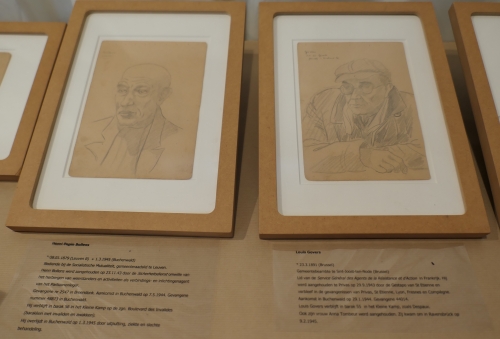

Ce fut une journée très particulière que ce dimanche 6 octobre passé entre cousins & cousines à Meensel-Kiezegem, dans le Brabant flamand, pour visiter ensemble le Museum44. Wikipedia résume en ces termes le drame dont il est le lieu de mémoire : « Le 30 juillet 1944, le collaborateur Gaston Merckx fut abattu. À titre de représailles, l’occupant allemand aidé de collaborateurs flamands a emprisonné le 11 août tous les habitants masculins et en a envoyé 71 au camp de concentration de Neuengamme et 63 y laissèrent la vie. »

L'entrée du Museum44 à Meensel-Kiezegem

Jusqu’aux derniers mois de la deuxième guerre mondiale, les habitants de Meensel-Kiezegem n’avaient pas été touchés par la guerre plus que d’autres. Comme en beaucoup d’endroits, certains étaient du côté de la collaboration, d’autres dans la Résistance, parfois dans la même famille. A la mort de son fils, la mère de Gaston Merckx (meneur des Brigades noires) cria vengeance, d’où le double forfait rappelé au Museum44 : une première razzia dans le village le premier août 1944, une seconde razzia le 11 août – assassinats, déportation, très peu de survivants. Ironie de l’histoire, ceux qui ont tué Gaston Merckx n’étaient pas du village.

Notre guide Oktaaf Duerinckx et Linda Van der Meeren

Près de l’église de Meensel-Kiezegem, l’ancienne cure abrite le musée, ouvert du mercredi ou dimanche, et sur réservation. Oktaaf Duerinckx, fils de l’instituteur Ferdinand Duerinckx (arrêté lors de la première razzia et décédé au camp de Neuengamme en décembre 1944), nous y a accueillis devant deux panneaux présentant le village lors des deux guerres mondiales.

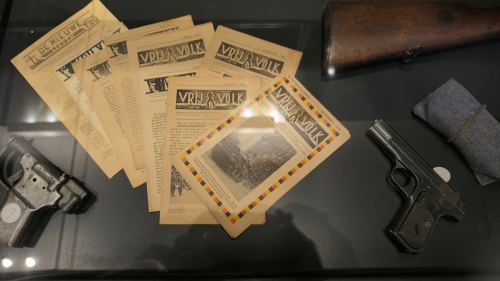

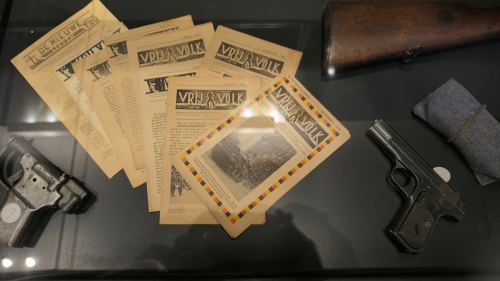

Quelques exemplaires de "Vrij Volk", journal clandestin

Meensel-Kiezegem est le village natal du champion cycliste Eddy Merckx (une salle lui est consacrée à l’étage, avec la liste impressionnante de ses victoires). Parrain du musée, Merckx était présent à son inauguration cet été. (Ses parents étaient dans la Résistance ; leur lien de parenté avec la famille du collaborateur est très éloigné.)

Coussin aux étoiles juives

On entre ensuite dans une pièce dont les vitrines montrent des vêtements rayés du camp de concentration, des exemplaires du journal clandestin Vrij Volk (Peuple Libre), des objets de l’époque – dont un étonnant coussin réalisé après la guerre avec des étoiles juives (avec le « J » de « Jude ») ! C’est surtout via les écrans qu’on découvre comment les faits de 1944 se sont déroulés et dans quel contexte. Sur une table-écran, on peut situer sur une carte les déplacements, les lieux cités dans le documentaire. On peut voir aussi d’émouvants petits mots de déportés, souvent pour rassurer les leurs.

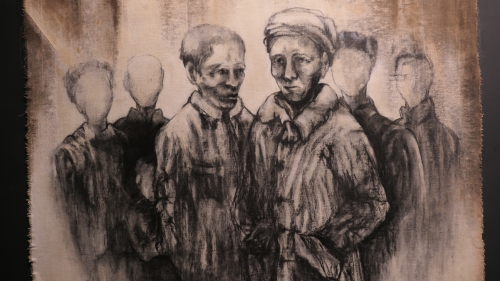

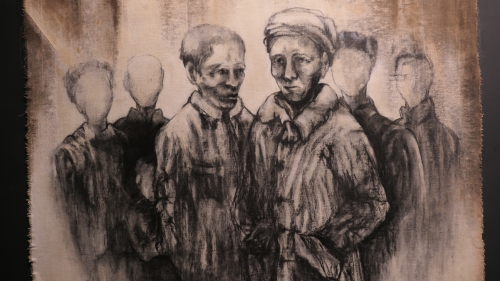

© Linda Van der Meeren (détail) au Museum44

Des toiles de Linda Van der Meeren sont accrochées dans le musée, dont ces deux groupes de prisonniers impressionnants, peints d’après des photos, à l’entrée de la salle consacrée au camp de concentration de Neuengamme, où ont été déportés les hommes du village. On reste stupéfait devant la grande carte de l’Europe où sont indiqués les camps de concentration nazis et autres camps satellites ou lieux de travail pour les prisonniers – plus nombreux qu’on ne l’imaginait. On en explique l’organisation, le système concentrationnaire, les catégories de prisonniers, leurs tâches.

Salle sur le camp de concentration de Neuengamme

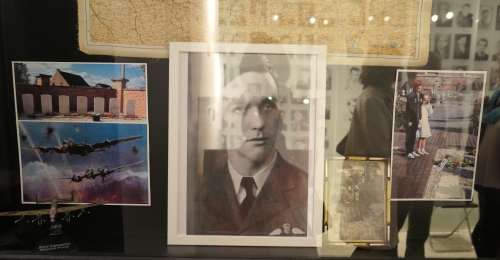

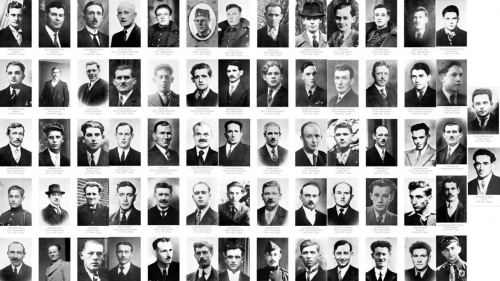

Tout au long du parcours au Museum44, les photos anciennes des habitants, des victimes, des familles, donnent son poids d’humanité à cette époque terrible. C’est une bonne idée de les faire côtoyer avec des peintures actuelles, inspirées de documents d’époque, et avec des photos de commémorations ou de groupes en visite sur les lieux de cette tragédie. Des classeurs sur les principaux camps nazis sont mis à la disposition du public.

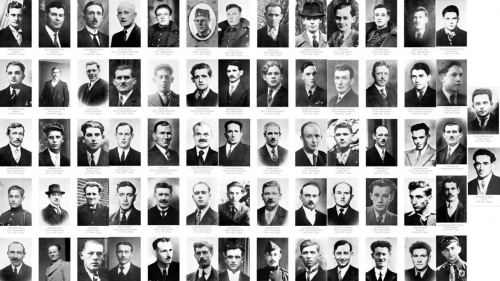

Les victimes des razzias à Meensel-Kiezegem, photo Museum44

Emotion aussi dans la salle consacrée aux « héros » du village : au mur, des photos portraits ; dans des meubles en bois clair, des tiroirs au nom de chacun, où l’on peut déposer des documents à leur mémoire. Enfin, une pièce a été aménagée avec des châlits en bois évoquant les couchettes superposées du camp de Neuengamme, où chacune était occupée par plusieurs prisonniers, tête-bêche ou successivement.

Visite de groupe au camp de Neuengamme

Affiches diverses, liste des signes avant-coureurs du fascisme (qui n’est pas sans inquiéter à l’heure actuelle), rappel d’autres razzias perpétrées en Europe comme celles d’Oradour-sur-Glane et de Murat en France, détails des condamnations lors du jugement de la famille Merckx, le Museum44 rassemble toutes sortes de documents précieux pour le devoir de mémoire. J’ai aimé la façon dont ils sont présentés, avec des panneaux didactiques et beaucoup de respect pour les victimes de la guerre et leurs familles. Un lieu à visiter, pour l’histoire et pour le présent.