Sous le titre Swedish Ecstasy, Bozar expose jusqu’en mai de nombreuses œuvres de la peintre Hilma af Klint, « disciple de l’anthroposophie » et pionnière de l’abstraction, en compagnie d’autres Suédois « dont les créations ont pour fil conducteur le mysticisme et les spéculations ésotériques ». Je ne m’attendais pas à y voir des toiles de l’écrivain Strindberg.

Hilma af Klint, Le Cygne, The SUW Series, Group IX, No.2, 1914, huile sur toile, HaK 150.

Fondation Hilma af Klint

Née à Stockholm, Hilma af Klint (1862-1944) n’a que dix-huit ans quand sa sœur meurt à dix ans – elle se tourne alors vers le spiritisme et le spiritualisme. Une peinture de sa série Le Cygne a été choisie pour l’affiche de l’exposition (ci-dessus). On découvre dans la première salle la série complète de Chaos primordial, où le bleu et le jaune dominent. Des œuvres aux symboles abstraits, spirales, ondulations, cercles. Des formes rayonnantes et des croix – Hilma af Klint s’est passionnée pour le rosicrucianisme – des mots aussi.

Hilma af Klint, Le Chaos primordial, série, 1906-1907, huile sur toile, Fondation Hilma af Klint

De grandes huiles de la série Le Cygne mêlent abstraction et figuration. Un colimaçon rose pâle occupe le centre d’une toile carrée divisée en huit triangles colorés, séparés par des médianes noires, des diagonales blanches. Parmi les variations sur le carré et la spirale, la plus étonnante est celle à fond noir où, en observant les formes dont le mouvement converge vers un petit cœur au centre, on reconnaît soudain quatre cygnes qui viennent le toucher du bec.

Vue partielle de la première salle Hilma af Klint à Bozar

Hilma af Klint, Le Cygne, série SUW, n° 7, 1914, huile sur toile, Fondation Hilma af Klint, HAK 155

Quatre ? Regardons mieux. Sur la gauche, ils sont deux, le cygne au col blanc et le cygne au col noir. La cohérence de la série apparaît : une exploration du dualisme avec la division en deux de l’espace, le contraste du noir et du blanc, les deux cygnes s’affrontant ou s’enlaçant, opposés et complémentaires. Af Klint pensait que l’unité élémentaire lors de la création du monde « avait été perdue et avait cédé la place à un monde polarisé : le bien et le mal, la femme et l’homme, la matière et l’esprit », « le principe de toute vie ».

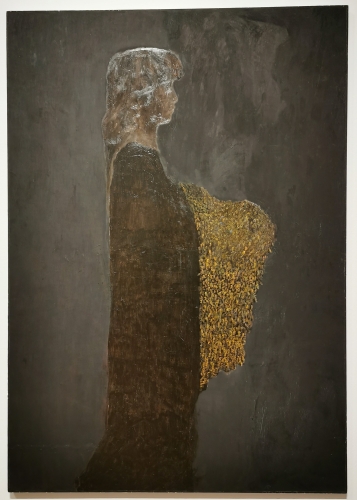

© Cecila Edefalk, La fille aux abeilles, 1988, huile sur lin, Collection Stähl

Des œuvres plus récentes alternent sur le parcours avec celles d’artistes à cheval sur les XIXe et XXe siècles, attirés par le spirituel et l’ésotérique. Cecilia Edefalk (°1954) crée des œuvres « hantées par les esprits ». A côté de grandes compositions abstraites quasi monochromes, j’ai eu un coup de cœur pour La fille aux abeilles (huile sur lin, 1988), sombre et lumineuse, qui m’a longuement retenue.

Ernst Josephson, Portrait d'une dame, s.d., huile sur toile, Nationalmuseum, Stockholm

Ernst Josephson (1851-1906) participait avec ses amis à des séances d’occultisme, il se considérait comme un médium. Ses « visions extatiques » s’inspirent de Swedenborg, la personnalité tutélaire de cette exposition. Josephson fait face ici à Carl Fredrik Hill (1849-1911), son contemporain, l’un des grands peintres paysagistes de Suède, dont la peinture a changé quand sa santé mentale s’est détériorée ; il est entré alors dans une phase hallucinatoire.

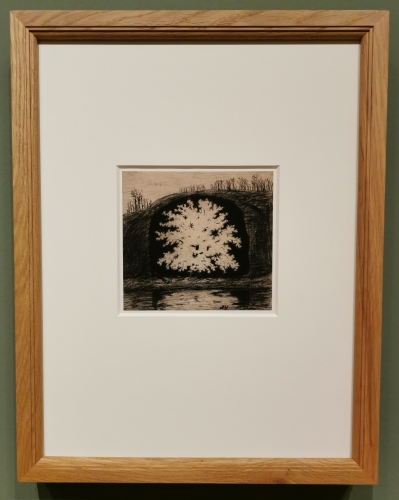

Carl Fredrik Hill, L'arbre fruitier en fleur dans la grotte, après 1878, craie noire sur papier,

Nationalmuseum, Stockholm

Après quelques paysages réalistes signés Hill, à côté d’un Pommier en fleurs est accroché L’arbre fruitier en fleur dans la grotte, une craie noire qui illustre une autre facette de cet artiste avec des œuvres sur papier : craie, pastel (de beaux Paons). Les figures étranges sur un fond doré (ci-dessous) datent de sa maladie, c’est très mystérieux.

C. F. Hill, Figures sur fond doré, s.d., huile et peinture métallique dorée et argentée sur carton,

Nationalmuseum, Stockholm

« Inferno » : voici une seconde applique au néon, après « Swedish Ecstasy » à l’entrée, de Daniel Youssef (°1975). Suédois élevé dans un foyer arabophone, il travaille sur les langues et les traductions. Plusieurs téléphones sont à décrocher sur le parcours ; on y entend des voix, des modulations : le joik est considéré comme la forme la plus ancienne de chant en Europe.

August Strindberg, Le Soleil se couche sur la mer, 1903, huile sur toile,

Collection Albert Bonniers Förlag

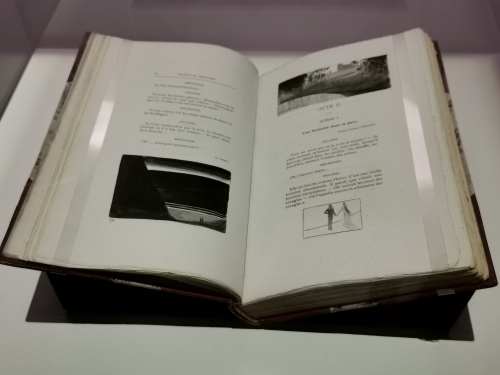

« Inferno » est le titre d’un roman autobiographique d’August Strindberg, dont on expose un bel ensemble de peintures. Des paysages : marines, ciels, vagues, rochers, « comme des autoportraits symboliques révélant un esprit souvent tourmenté ». Il peignait dans les moments difficiles ou quand il n’arrivait plus à écrire. Composition et palette reflètent son humeur. J’aime beaucoup ces toiles tantôt sombres, tantôt claires, avec cette curieuse ligne d’horizon comme tracée à la règle entre mer et ciel. En vitrine, une page de son Journal occulte (les mots alternent avec de petits dessins et collages) ; des livres ; des « célestographies ». C’est à voir.

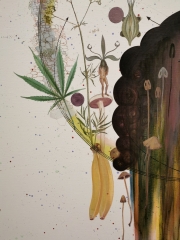

Christine Ödlund, Botaniste psychédélique, 2022, huile, acrylique, pigments végétaux et crayon sur toile, CFHILL

Un détail de la série de Christine Ödlund

La dernière grande salle de l’exposition est formidable. D’abord des œuvres de Christine Ödlund (°1963) qui mêle « la théosophie, la synesthésie et la biologie spéculative ». Elle a fait des recherches sur les plantes et qualifie ses dernières œuvres, à la fois scientifiques et artistiques, de « botanique spiritualiste ». Quatre toiles présentent des « Botanistes psychédéliques » : Annie Besant, Eva Ekeblad, Carl Linné, Emanuel Swedenborg.

Hilma af Klint, Retables, Groupe X, n° I, 1915, huile et feuille de métal sur toile,

Fondation Hilma af Klint, HAK 187

Un grand Retable d’Hilma af Klint domine dans le fond. On peut s’asseoir devant pour gravir doucement les degrés de la pyramide et leurs dégradés de couleurs, observer leurs fleurs de lotus au centre, puis s’élever vers le disque solaire. Non loin de là, des peintures de son amie Anna Cassel. Connue comme paysagiste, elle a fait partie du groupe « Les Cinq » (De Fem) et ces œuvres médiumniques ont été découvertes récemment.

Anna Cassel, 1913, huiles sur toile, Fondation Hilma af Klint (exposées pour la 1e fois)

Elle a participé aux Peintures pour le Temple d’Hilma af Klint, dont je vous parlerai prochainement. Une exposition étonnante, une découverte totale pour moi, je vous la recommande. « C’est un événement ! » (Guy Duplat dans La Libre)