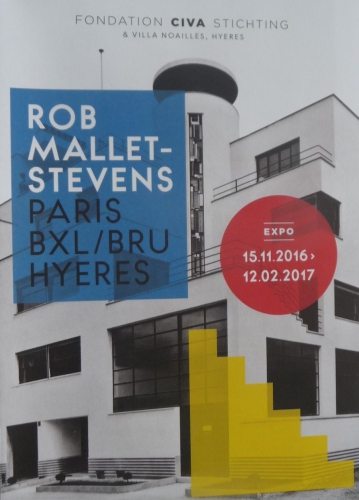

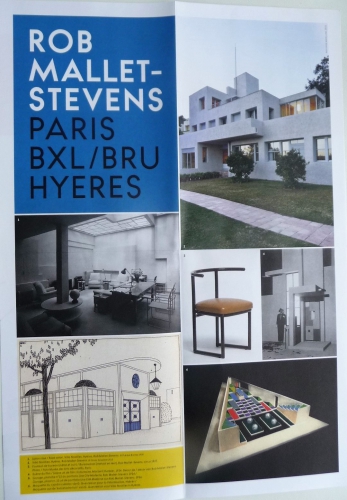

L’exposition « Rob Mallet-Stevens » vient de fermer ses portes à la Fondation Civa (qui avait présenté la joyeuse « Flora’s Feast » l’an dernier), en collaboration avec la villa Noailles. Elle rassemblait de nombreux documents, photos, revues et objets pour retracer la carrière de cet architecte moderne. J’étais curieuse de la découvrir après quelques passages à la villa d’Hyères et la visite de la villa Cavrois près de Lille, l’an dernier. En voici un aperçu.

L’arbre qui présente sa généalogie prestigieuse permet de le situer dans une famille propice à une vocation artistique. Son père français, Maurice Mallet, était marchand et expert en tableaux ; sa mère belge, Juliette Stevens, était la fille d’un critique d’art et marchand de tableaux, Arthur Stevens, « découvreur de Corot, défenseur de Courbet, soutien de Millet et ami de Whistler et de Baudelaire » (toutes citations lues à l’exposition), dont les deux frères étaient peintres (Alfred et Joseph) et collectionnaient les estampes japonaises.

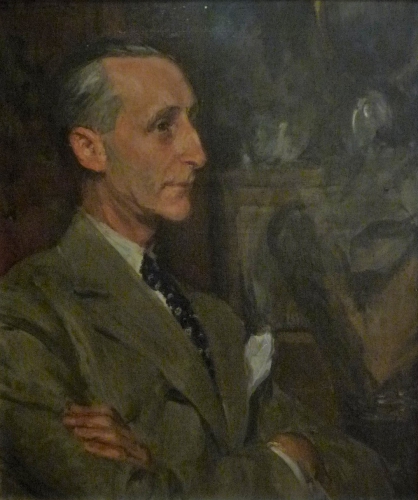

Jacques-Emile Blanche, Portrait de Robert Mallet-Stevens, 1933, Musée des années 30, Boulogne-Billancourt

« Je vois sourire son fin et mince visage dont on dit volontiers – et justement d’ailleurs –

qu’il est très français quand on ignore que ce Parisien est à demi brabançon. » (Francis Jourdain)

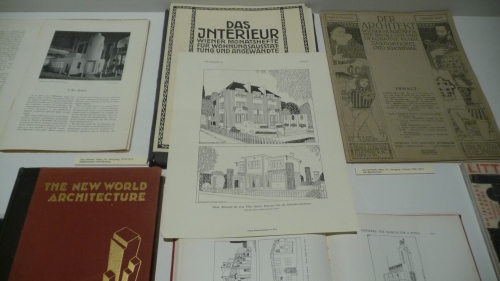

Adolphe Stoclet y apparaît également et la construction du magnifique Palais Stoclet sur l’avenue de Tervueren, « rectiligne comme un mastaba, mais l’on pénétrait dans l’enchantement d’une basilique ravennate » (Edmond de Bruyn), a influencé le jeune architecte à qui certains reprocheront en 1912 de trop copier les « Munichois ». Au noir et blanc de la Sécession succède alors un intérêt pour le style Directoire, sa sobriété et ses couleurs primaires éclatantes.

Sous les plans et dessins accrochés au mur, de nombreuses revues d’architecture et de décoration illustrent tout au long de l’exposition l’évolution de Rob Mallet-Stevens (1886-1945), tant pour la construction que pour la décoration intérieure, le mobilier, les luminaires. En agrandissant la photo ci-dessus, vous pouvez voir que les projets de villa sont encore « sous influence ».

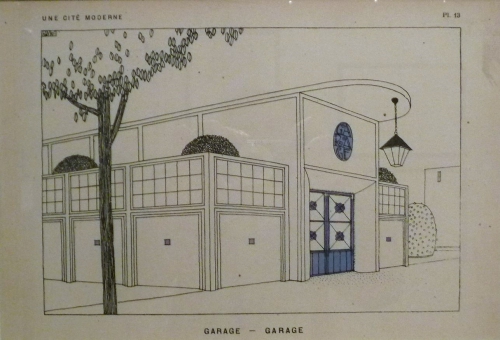

Dans un bel ensemble de dessins pour « Une cité moderne », moins de décor, une seule couleur vive rehausse un élément (porte, vitrail, ornement) : Mallet-Stevens dessine une école, une église, un garage, un magasin, un bureau de poste, une bibliothèque..., place chaque fois un peu de végétation à proximité. Une deuxième série réalisée plus tard montre à quel point il continue à simplifier volumes et dessins.

Des sièges (dont le transat conçu pour la villa Noailles, en tube de tôle laquée et toile), du mobilier, une maquette, des tapis, quelques objets offrent un peu de variété au regard. Par exemple, une fonte en bronze d’un curieux « arbre en ciment armé » qu’il avait conçu avec Jan & Joël Martel pour accompagner des « murs en plantes » dans des jardins. Près des photos de leur atelier, j’ai aimé leur bel Accordéoniste, dans une niche éclairée, près d’un Oiseau volant (bouchon de radiateur d’automobile).

© Jan & Joël Martel, L'accordéoniste, bronze, 1925 (Collection particulière)

Mallet-Stevens a décoré de nombreux magasins parisiens. Pour l’exposition universelle de 1937, il a redessiné les luminaires de l’avenue Président Wilson, toujours en service. Pour lui, tout était concerné par la modernité, le commerce et la publicité étaient aussi des objets d’étude, pas seulement les maisons et les musées. On peut le considérer comme un véritable designer.

A l'avant-plan, Rob Mallet-Stevens & frères Martel, Arbre en ciment armé,

fonte en bronze d'après la maquette d'origine

Bien sûr, un pan de l’exposition est consacré au projet de la villa Noailles et un autre à la villa Cavrois. Il est amusant de lire ce que le vicomte de Noailles écrit à son architecte en 1925 : « Nous voilà installés dans la petite maison et je tiens tout de suite à venir vous dire combien elle est réussie et combien nous en sommes enchantés. C’est un triomphe. » Quand on visite la villa Noailles aujourd’hui, on y découvre des pièces plus modestes qu’à la villa Cavrois ; elle est néanmoins dotée de multiples commodités nouvelles, piscine, gymnase, terrasses, annexes… et d’une vue magnifique !

Rob Mallet-Stevens a conçu de nombreux immeubles à appartements aux lignes pures, sans ornements, un modernisme dont l’architecture contemporaine reste largement l’héritière. On entre à l’exposition entre de grandes photos prises dans la fameuse rue Mallet-Stevens à Paris, bordée d’immeubles modernistes, dont l’Hôtel Jan & Joël Martel avec leur atelier et son propre Hôtel particulier construit en 1925-1926 (toute l’œuvre est présentée sur le site de la Fondation des amis de Mallet-Stevens).

© Josette Briau-Martel, Vue de la rue Mallet-Stevens, vers 1930 (Collection particulière) / détail

« L’architecte moderne peut faire autre chose qu’un bloc compact fait de pierre, de bois, de fer, de zinc, de fonte, de staff, de marbre, de stuc, de briques, de plomb ; il peut « jouer » avec une succession de cubes monolithes. La décoration rapportée n’a plus de raison d’être. Ce ne sont plus que quelques moulures gravées dans une façade qui accrocheront la lumière, c’est la façade entière. L’architecte sculpte un bloc énorme : la maison. Les saillies, les décrochements rectilignes formeront de grands plans d’ombres et de lumière. Un cartouche, une guirlande de feuillages laisseront la place à des surfaces unies butant contre d’autres surfaces unies. L’architecture devient monumentale. » (Mallet-Stevens, 1924)

Une petite exposition parallèle était consacrée à « Charles de Noailles et les jardins – Jalons d’un parcours entre art et botanique ». J’y ai découvert les beaux jardins de la Villa Croisset à Grasse, résidence de la mère de Marie-Laure de Noailles, un domaine aménagé par Ferdinand Bac. Charles de Noailles s’installera à Grasse après la seconde guerre mondiale, à l’Ermitage de Saint-François, une ancienne bastide sur les hauteurs, pourvue d’une source pour arroser les jardins et alimenter des fontaines.

Ferdinand Bac, Projets pour la villa Croisset à Grasse, 1913-1917 © Coll. Musée d’Art et d’Histoire de Provence, Grasse

On y montre aussi les jardins de l’Hôtel Noailles à Paris, le jardin moderniste d’Hyères. Le vicomte était passionné de plantes méditerranéennes, sur lesquelles il a écrit un ouvrage. Une dédicace illustre son amitié avec René Pechère, architecte paysagiste belge. Et des photos du « Fenouillet » que ce dernier avait fait construire à Hyères, une habitation sans étage avec un patio intérieur, dotée d’un « jardin romain » en neuf carrés identiques, au milieu d’un maquis sec et sauvage.