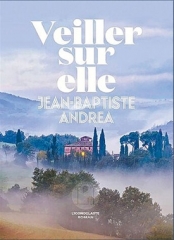

L’attribution du prix Goncourt 2023 à Jean-Baptiste Andrea pour Veiller sur elle m’a fait découvrir le nom de ce romancier, bien que ce soit son quatrième roman. Il s’ouvre sur une veillée autour d’un mourant, en 1986, dans une abbaye italienne, « la Sacra », où celui-ci habite depuis quarante ans, même s’il n’a jamais prononcé de vœux. Pour quelle raison ? On dit qu’« il est là pour veiller sur elle » – « Elle qui attend, dans sa nuit de marbre, à quelques centaines de mètres de la petite cellule. »

Sculpteur au travail (source)

Le récit passe à la première personne : le malade se souvient. Né en France en 1904, de parents italiens, il a été envoyé par sa mère en Italie après la mort à la guerre de son père, un tailleur de pierre, pour son bien – « parce qu’elle croyait en moi, parce qu’elle voyait mon amour pour la pierre malgré son jeune âge » et le savait « promis à de grandes choses », malgré ses jambes trop courtes. Elle lui avait donné le prénom d’un sculpteur et voilà Michelangelo Vitaliani, dit Mimo, douze ans, confié à son oncle Alberto, lui aussi tailleur de pierre.

L’ingegnere Carmone l’a accompagné en train jusqu’à Turin, puis jusqu’à la porte de Zio Alberto. Celui-ci ne veut d’abord pas de lui comme apprenti – « parce que personne m’a dit que c’était un nabot. » Carmone arrive à le convaincre de tenir la promesse faite à la mère de Mimo. Pendant un an, le gamin lui sert d’homme à tout faire et ne respecte pas toujours l’interdiction de toucher aux outils d’Alberto, qui sombre souvent dans l’alcool. Le travail devenant rare à Turin, le tailleur de pierre achète un atelier en Ligurie.

L’histoire racontée par Mimo est interrompue régulièrement par un retour au présent initial, à l’abbaye : Padre Vincenzo, le supérieur, avant de se rendre au chevet de celui qui agonise, descend sous la terre pour vérifier que tout y est en ordre pour « la captive de la Sacra ». Un professeur californien a consacré sa vie à l’étudier, avec l’autorisation du Vatican. Des « fureteurs » cherchant parfois à s’en approcher, on avait remplacé la grille, la serrure, installé une alarme. On ne craint pas le vol, mais un cinglé, comme Lazlo Toth, qui avait donné des coups de marteau à la Pietà de Michel-Ange.

C’est à Pietra d’Alba qu’on retrouve Alberto, Mimo et Vittorio, ancien employé à l’atelier, qui a trois ans de plus que Mimo. C’est là que son talent va apparaître aux yeux de tous. Assez vite, on comprend que le garçon sera digne de son prénom et que son œuvre lui vaudra un jour reconnaissance et renommée. A Pietra d’Alba, il n’y a pas que l’Eglise qui commande des œuvres ou des restaurations. La Villa Orsini où vit la famille d’un marquis endeuillée par la mort du fils aîné à la guerre abrite un autre personnage clé du roman : la jeune Viola.

« Viola était une funambule en équilibre sur une frontière trouble tracée entre deux mondes. Certains diront entre la folie et la raison. » Rebelle, fantasque, grande lectrice dotée d’une mémoire hors norme, Viola Orsini est née exactement le même jour que Mimo, elle les déclare « jumeaux cosmiques ». Elle va sympathiser avec Mimo en secret et lui faire découvrir le monde de la noblesse si éloigné du sien.

Jean-Baptiste Andrea nous fait entrer dans l’histoire de l’Italie durant le vingtième siècle, dans les campagnes, les villes et même au Vatican. La naissance et le développement du fascisme, qui oblige la noblesse et l’Eglise à se positionner, vont inévitablement influer sur la vie des uns et des autres, y compris des artistes, qui ne peuvent se passer des commandes de ceux qui ont le pouvoir, religieux ou politique.

Veiller sur elle est un gros roman très romanesque, riche en péripéties. Le contraste est grand entre la vie des pauvres et celle des riches, la plupart des personnages ont des caractères fort tranchés. Rendez-vous au cimetière, travail dans un cirque, beuveries, bagarres, dîners qui dérapent chez les Orsini, rivalités de voisinage ou à l’atelier, le récit est parfois rocambolesque. L’intrigue, dans un style narratif traditionnel, ne manque pas de suspense.

La relation entre Mimo et Viola, qui lui écrit à l’encre verte, lui transmet sa curiosité universelle et l’initie aux bonnes manières, sort des sentiers battus. Comme les vrais jumeaux, quelque chose les relie, où qu’ils soient. Exceptionnels tous les deux, chacun dans leur genre, ils évoluent au fil du temps. Et bien sûr, on s’interroge sur le mystère de la « Pietà Vitaliani », « elle », le chef-d’œuvre de Mimo, enfermé à l’abbaye, à l’abri des regards. Bref, ce Goncourt a l’allure d’un bon divertissement qu’on ne lâche pas.

« Klariss dans l’escalier l’interrogeant sur l’histoire Sybilla Frye.

« Klariss dans l’escalier l’interrogeant sur l’histoire Sybilla Frye.