« « La réalité n’est pas un obstacle », cette phrase ouvre le petit livre de László Krasznahorkai, intitulé Petits travaux pour un palais, qui est un fabuleux exemple de ce que la création artistique permet. A savoir : faire d’un intérieur de tête, un univers vertigineux. » Ainsi débute la chronique de Sophie Creuz sur ce texte inclassable, d’une centaine de pages. Je suis contente de l’avoir trouvé lors de ma première visite dans une nouvelle librairie schaerbeekoise, Brin d’acier.

Bien que László Krasznahorkai (°1954) soit l’un des écrivains hongrois contemporains les plus importants, je n’avais encore rien lu de lui. Petits travaux pour un palais (Aprómunka egy palotaért, 2018, traduit du hongrois par Joëlle Dufeuilly, 2024) a pour sous-titre « Pénétrer la folie des autres ». Que cela ne vous effraie pas, on y entre très facilement (dans le texte).Voici le début.

« Je n’ai rien à voir avec leur fameux écrivain, et pourtant on m’a enquiquiné toute ma vie avec ça, simplement parce qu’on porte le même nom et qu’on a deux ou trois trucs en commun, c’est toujours la même chose, les gens adorent chercher à créer des liens de parenté, et ils y arrivent toujours, qu’ils aillent au diable ! quelqu’un s’appelle-t-il Melvill et ça y est, les voilà qui redressent la tête et envoient leurs répugnants reporters, après quoi rappliquent les étudiants de Columbia […] »

Par exemple, Herman Melvill, le narrateur (l’auteur l’écrit sans majuscules), habite la même rue new-yorkaise que Melville et il a travaillé un moment aux douanes (où Melville fut contrôleur). Bibliothécaire à la New York Public Library (NYPL), Melvill (autre Bartleby ?) évite les visiteurs pour rédiger ses notes – « moi, j’étais (et je SUIS) en connexion permanente avec la Terre ». On apprend qu’il n’a pas les pieds plats, mais un « affaissement de l’arche interne du pied » (une de ses nombreuses redites), ce qui ne l’empêche pas de marcher sur les traces de Melville.

Une exposition dans une annexe du MoMA où l’entraîne son épouse lui semble « mortellement ennuyeuse » jusqu’à ce qu’il y découvre le travail « d’un certain Lebbeus Woods » dont il n’avait jamais entendu parler, un architecte. Manhattan est aux yeux de Melvill « la concrétisation d’un cauchemar fomenté par un diable d’une malveillance démentielle », et les promoteurs immobiliers « des rebuts de l’humanité ». Au milieu du « Grand Nul » exposé, Lebbeus démontrait « ce qu’était l’art », « seulement relié à la beauté » sans se confondre avec elle.

Notre « simple petit bibliothécaire » qui s’habille souvent en gris ou en marron, sa couleur préférée, reconnaît qu’il a du mal à trouver les mots justes ; il a raturé ses débuts avant d’opter pour l’incipit cité plus haut. Il a décidé d’écrire dans son carnet « sous cette forme de monologue » – « le seul moyen pour moi d’exposer ce que je veux dire est de faire semblant de m’adresser à quelqu’un ».

Sa « Grande Idée », c’est de créer un « Paradis du Savoir que rien ne viendrait troubler » : « les livres devraient rester, tel était notre rêve, à leur place, soigneusement rangés ». Les bibliothèques resteraient fermées. Au lieu de se mettre au service des lecteurs « tel un larbin », le bibliothécaire serait un « garde » dans ce Palais. La NYPL, « bibliothèque idéale » où il a passé quarante et une années, serait ainsi un « trésor inaccessible ».

Lebbeus Woods / Source ArchDaily et copyright

Revoilà Melvill au MoMA, ébloui par Lebbeus Woods, « un véritable visionnaire », et montrant à sa femme un dessin « représentant un truc gigantesque », un immeuble en train de s’effondrer – « et ce n’est plus un immeuble, mais un être vivant, c’est un être en souffrance ». Or cette « authentique amatrice d’expos » n’est pas là pour l’art, ajoute-t-il avec un humour féroce (qui ne vise pas uniquement les femmes), « mais pour exhiber le jumpsuit en soie » qu’elle vient d’acheter. Elle le prend par le bras pour sortir, avant qu’il se mette à hurler contre « toutes ces merdes » autour d’eux.

Dans ce monologue extraordinaire d’une seule phrase, des motifs reviennent et se précisent : en premier, ses recherches sur Melville et ses marches de la maison de l’écrivain jusqu’à Broadway puis jusqu’à la 13e Rue ; son travail et son rêve de bibliothécaire ; Malcolm Lowry (Au-dessus du volcan) qui a marché là aussi ; Lebbeus Woods, autre « génie ambulant » dont il suit les traces et cite des commentaires sur le projet The Lower Manhattan, en plus d’extraits de Moby Dick. On y rencontre aussi Bartók.

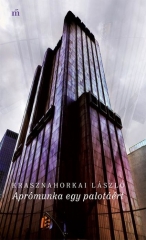

Pour Melvill, rendre hommage à ces génies en « connexion permanente » avec l’univers et dire son admiration, c’est donner du sens à la vie, c’est montrer « la véritable image de la réalité » qui pourrait effrayer, mais contraindrait les hommes à « envisager autrement notre vie sur Terre ». En couverture de ce « labyrinthe verbal mono-maniaque, et hautement cocasse », comme écrit Sophie Creuz, qui le relie à Beckett et à Thomas Bernhard (j’ajouterais Kafka), figure une photo de l’immeuble AT&T : vous comprendrez pourquoi en lisant Petits travaux pour un palais de László Krasznahorkai.

« […] car en présence de l’art, comment dire, il règne une atmosphère exceptionnelle dans un espace donné, et cela peut être provoqué par un livre, une sculpture, une peinture, une danse, une musique, mais également par un homme, pour moi la seule façon de formuler les choses pourrait être la suivante : l’art est un nuage qui procure de l’ombre dans la chaleur, ou un éclair qui brise le ciel à un endroit, et sous cette ombre, et sous la lueur de cet éclair, le monde n’est tout simplement plus le même qu’avant, un espace s’ouvre à nous, où ce qui existe devient brusquement très chaud ou très froid, autrement dit, sous l’influence d’une lointaine force insaisissable, toutes les composantes d’un espace donné deviennent sans transition autres par rapport à leur environnement, bon, ça suffit […] »

« […] car en présence de l’art, comment dire, il règne une atmosphère exceptionnelle dans un espace donné, et cela peut être provoqué par un livre, une sculpture, une peinture, une danse, une musique, mais également par un homme, pour moi la seule façon de formuler les choses pourrait être la suivante : l’art est un nuage qui procure de l’ombre dans la chaleur, ou un éclair qui brise le ciel à un endroit, et sous cette ombre, et sous la lueur de cet éclair, le monde n’est tout simplement plus le même qu’avant, un espace s’ouvre à nous, où ce qui existe devient brusquement très chaud ou très froid, autrement dit, sous l’influence d’une lointaine force insaisissable, toutes les composantes d’un espace donné deviennent sans transition autres par rapport à leur environnement, bon, ça suffit […] »