Après les articles des années cinquante dont j’ai parlé dans le premier billet sur Le scandale du siècle de Gabriel García Márquez, le premier qui suit, « Mésaventures d’un écrivain » (1966), illustre un ton nouveau dans ses articles : « Ecrire des livres est un métier-suicide. Aucun autre n’exige autant de temps, de travail et une telle consécration au regard de ses bénéfices immédiats. » Gabo, comme je me suis permis de l’appeler pour raccourcir, s’implique davantage dans ses chroniques. Plus d’une a pour sujet l’écriture, les écrivains, la littérature.

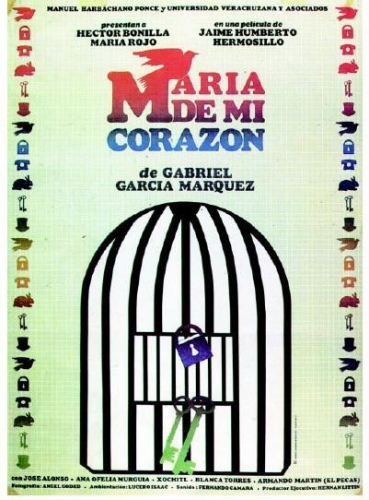

L'affiche du film réalisé en 1979 d'après l'histoire de GGM

Trois textes relatent des changements politiques historiques en Amérique latine. Au Venezuela, une « conspiration populaire » réussit, en janvier 1958, à faire fuir le dictateur Perez Jimenez. Encouragés, les révolutionnaires cubains firent de même, un an plus tard, pour renverser Fulgencio Batista. García Márquez prit alors pour la première fois l’avion pour La Havane avec d’autres journalistes invités. Puis viennent un récit quasi sur le vif du « Coup d’Etat sandiniste » contre Somoza au Nicaragua et un texte sur « Les Cubains face au blocus ».

La première chronique pour El País, en octobre 1980, a pour sujet « Le Fantasme du prix Nobel » de littérature. Je suis étonnée que García Márquez ne soit pas cité par Wikipedia parmi les « contributeurs notables » du journal espagnol. Quasi tous les articles qui suivent y ont été publiés, comme « Histoire d’épouvante pour Noël », une visite en famille chez l’écrivain Miguel Otero Silva qui avait acheté un château médiéval en Toscane.

« La Poésie à la portée des enfants » charge « les mauvais professeurs de littérature » en racontant des « perles » non d’élèves mais d’examinateurs posant des questions saugrenues – « la manie interprétative finit à la longue par devenir une nouvelle sorte de fiction qui touche parfois à l’absurde ». Reconnaissant envers l’institutrice qui lui a appris à lire sans prétendre en savoir plus « que ce qu’elle pouvait connaître » et envers son professeur de terminale « modeste et prudent », le chroniqueur résume : « un cours de littérature ne devrait pas être grand-chose de plus qu’un bon guide de lectures. »

Je n’oublierai pas l’histoire de « María de mi corazón ». Des années auparavant, il l’avait écrite sous le titre « Non, je suis seulement venue téléphoner ». Il l’avait racontée à un réalisateur mexicain et en a peaufiné les dialogues avec lui. García Márquez s’est dit heureux de voir le film « à la fois tendre et brutal ». Au départ, la voiture de María, vingt-cinq ans, récemment mariée, étant tombée en panne un soir de pluie « torrentielle », María fait signe aux autres véhicules pour qu’on la conduise quelque part où elle puisse téléphoner à son mari. Un autocar s’arrête, début pour elle d’« un drame absurde et injuste qui allait bouleverser sa vie à jamais. » L’article en donne une version plus courte que celle du conte.

García Márquez adore les histoires fascinantes comme celle du vieux jardinier d’Hemingway qui s’est suicidé dans la propriété de l’écrivain à La Havane. Dans « Comme des âmes en peine », il en cite qu’on lui a racontées, et d’autres, écrites, « qui vous éblouissent à la première lecture ». Dans « Encore un mot sur la littérature et la réalité », l’écrivain souligne « l’insuffisance des mots ». Un fleuve, une tempête, la pluie, ce sont des réalités d’une « envergure » phénoménale pour les Latino-Américains, que les Européens ne peuvent guère se représenter.

C’est dans cet article qu’il parle de « l’espace caraïbe » où il est né, où il a grandi, qui n’est pas seulement une aire géographique, « mais une aire culturelle très homogène ». Jamais, écrit-il, il n’a pu écrire quelque chose « de plus saisissant que la réalité. Je ne suis parvenu à rien d’autre qu’à la transposer avec des recours poétiques, mais il n’y a pas une seule ligne dans aucun de mes livres qui ne trouve son origine dans un fait réel. »

García Márquez écrit sur la télépathie, les fantômes… Il a l’art de raconter des souvenirs : de son « incroyable jeunesse » à Bogota ; d’un passager aperçu à côté d’un chauffeur de taxi à Mexico – invisible quand le taxi s’est arrêté près de lui ; de son « autre moi » dont on a signalé la présence à une conférence qu’il n’a pas donnée, en des lieux où il n’était pas…

Hemingway (reconnu par Gabo sur le boulevard Saint-Michel à Paris en 1957) et Faulkner (jamais vu) étaient ses deux grands maîtres quand il était jeune, très différents l’un de l’autre : « Faulkner est l’écrivain qui a beaucoup à voir avec mon âme, et Hemingway celui qui a eu le plus à voir avec mon métier. » (« Mon Hemingway à moi ») « L’avion de la belle endormie » décrit la plus belle femme qu’il ait jamais vue (s’est-il dit à l’aéroport), sans se douter qu’elle s’installerait sur le siège voisin du sien – un épisode vécu qu’il rapproche du chef-d’œuvre de Yasunari Kawabata, Les Belles Endormies.

Les premiers articles repris dans Le Scandale du siècle relèvent davantage du journalisme que les chroniques hebdomadaires publiées dans El País, où l’écrivain s’exprime avec liberté et fantaisie personnelle. On y découvre les œuvres littéraires les plus importantes à ses yeux, ses remarques sur la traduction, ses conseils en littérature. Le recueil se termine avec « Comment écrit-on un roman ? », la question la plus souvent posée à un romancier. Passionnant.