Au Musée des Beaux-Arts de Tournai, La folle danseuse ou Les soucis domestiques est le titre d’une belle exposition de « Figures féminines » dans les collections, autour de deux sculptures fameuses de Rik Wouters. Ce musée remarquable en forme de « tortue » (le seul musée imaginé par Victor Horta) fermera dans les prochaines années pour un grand chantier de restauration et d’extension. Je suis heureuse de l’avoir revisité sous sa forme originelle et dans une « ambiance surannée » (La Voix du Nord) à l’occasion de ce parcours critique sur l’image de la femme dans l’art.

Dans l’atrium, Les soucis domestiques (au centre) et La folle danseuse (à droite) de Rik Wouters

(Belfius Art Collection)

Nel, la femme de Rik Wouters et son modèle permanent, était au centre d’une exposition vue à Malines il y a cinq ans. Première des sept figures dont le rôle inspire le parcours, elle est suivie de salle en salle par Pénélope, Marthe, Vénus, Carmen, Madeleine et Suzanne. La collection permanente du musée, du XVe au XIXe siècle, avec quelques ajouts contemporains, est essentiellement composée de la collection d’un grand mécène bruxellois, Henri Van Cutsem (1839 – 1904).

Henri De Braekeleer, La Blanchisserie, 1861, huile sur toile, legs Van Cutsem - 1904

De beaux dessins d’intérieurs de maison (crayon et pastel) d’Henri Ottevaere voisinent avec une grande peinture représentant Jésus chez Marthe et Marie, d’après Jordaens. Dans la seconde moitié du XIXe, les peintres ne se limitent plus aux déesses, figures bibliques et beautés idéales, ils peignent des femmes ordinaires à leurs tâches domestiques. Sous La Blanchisserie (1861), signée Henri De Braekeleer, on rappelle que le travail du linge, « répétitif, sous-payé », était alors à risque (tuberculose) et les blanchisseuses, déconsidérées, soupçonnées de prostitution ou d’alcoolisme. Un commentaire audio d’une vue de son atelier est proposé en ligne.

Guillaume Van Strydonck, La malade (L'accouchée), 1887, huile sur toile, legs Van Cutsem - 1904

André Collin montre des religieuses au travail dans une salle d’hôpital, discrètes, silencieuses. Belle lumière du Nord sur une toile émouvante où Guillaume Van Strydonck représente son épouse qui vient d’accoucher, en 1887. Quel contraste avec les couleurs chaudes de Petit Maître dort, peint lors d’un voyage en Inde : dans une approche très différente des Orientalistes, il magnifie la servante indienne chargée de surveiller le sommeil de l’enfant, devenu secondaire dans la composition du tableau.

Guillaume Van Strydonck, Petit Maître dort, 1895, huile sur toile, Don de M. Van Cutsem

Avec Vénus, déesse de l’amour, place au nu, académique ou non, et aux hommages à la beauté féminine comme dans Au théâtre d’Edouard Agneessens qu’admirait Verhaeren : « Elle a cette flamande distinction bien portante et aussi ce je ne sais quoi de délicatement mystérieux, si féminin et si attirant… » C’est près de là qu’est accroché le premier d’une série d’autoportraits d’Hélène Amouzou, une Togolaise (née en 1969) formée à la photographie argentique à Bruxelles. « À travers ses autoportraits dans lesquels elle incarne une figure évanescente, où elle apparaît telle une ombre dans le décor, on comprend toutes les inquiétudes qui l’animent. » (Gwennaëlle Gribaumont dans La Libre).

Edouard Agneessens, Au théâtre, 1880, huile sur toile, legs Van Cutsem - 1904

Hélène Amouzou, Autoportrait, 2005-2011,

photographie argentique, collection privée

Coup de cœur pour le très beau portrait de sa femme par Emile Claus, pour une Etude de femme au pastel de Louis Anquetin, ami de Toulouse-Lautrec, pour les œuvres de Fantin-Latour, « peintre du silence ». J’avais oublié que Van Cutsem en avait tant dans sa collection : c’est un régal de s’attarder devant ses magnifiques portraits et des bouquets lumineux de roses ou de pois de senteur.

Henri Fantin-Latour, La lecture (Mlle Marie Fantin, soeur du peintre), 1863, huile sur toile

legs Van Cutsem - 1904

Henri Fantin-Latour, Pois de senteur, 1880, huile sur toile

legs Van Cutsem - 1904

Henriette Calais, avec une belle Allégorie féminine, est une des rares signatures féminines dans ce legs. On retrouve Guillaume Van Strydonck avec un bel ensemble de dessins, des pastels et une grande toile impressionniste, Le vieillard et les trois jeunes hommes, à côté de Printemps à Schoore de Théodore Verstraete. La composition du Portrait de femme signé Rassenfosse est très moderne, et pourtant cette toile date de 1892.

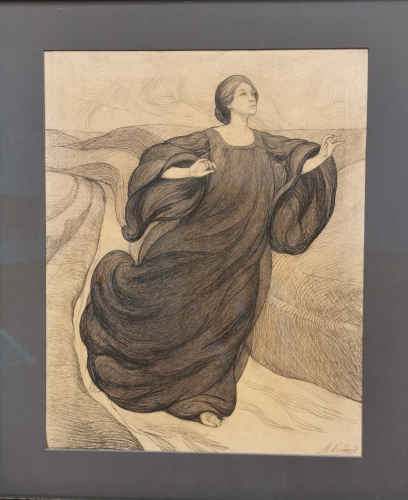

Henriette Calais, Allégorie féminine, s.d., crayon sur papier, legs Van Cutsem - 1904

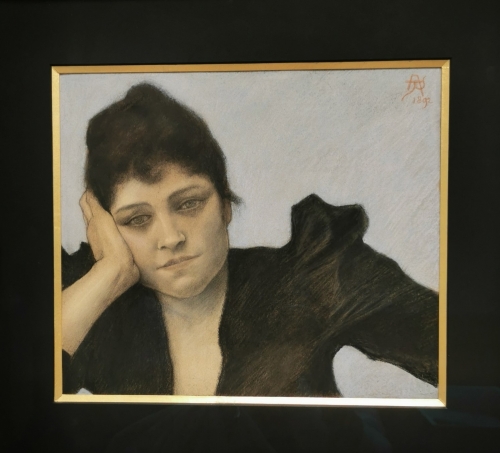

Armand Rassenfosse, Portrait de femme, 1892, crayon et pastel sur papier, Musée des Beaux-Arts, Tournai

Carmen, Marie-Madeleine, Suzanne au bain : de salle en salle se déploie la riche thématique de cette exposition sur l’image de la femme en peinture et en sculpture, accompagnée de documents divers et de citations, dont plusieurs passages d’Une chambre à soi de Virginia Woolf. Une vidéo rappelle l’étonnante « performance » de Kubra Khademi à Kaboul pour dénoncer les attouchements en rue, près de son « armure » en fer.

Guillaume Charlier, Inquiétude maternelle, n.d., marbre, legs Van Cutsem - 1904

Les peintures françaises léguées par Van Cutsem aux Beaux-Arts de Tournai sont devenues les phares de la collection : vous trouverez ces chefs-d’œuvre de Manet, Monet et Seurat sur le site du musée. Je préfère conclure avec un sculpteur bruxellois que le mécène a toujours soutenu, Guillaume Charlier, qui n’a cessé de représenter les pauvres gens de son milieu d’origine. C’est lui qui hérita de la maison personnelle de Van Cutsem à l’avenue des Arts à Bruxelles, devenue Musée Charlier – à redécouvrir bientôt ?

* * *

P.-S. (12/8/2021) Pour information, une pétition vient d’être lancée : « Contre l'enlaidissement du Musée des Beaux-Arts de Tournai ». Voici le lien qui en reprend les arguments : Petition · Monsieur Paul-Olivier DELANNOIS, bourgmestre de Tournai : Contre l'enlaidissement du Musée des Beaux-Arts de Tournai · Change.org