Depuis son inauguration en 2012, je m’étais promis de visiter le Musée et Centre de Documentation sur l’Holocauste et les Droits de l’Homme à Malines, connu sous le nom de Kazerne Dossin. C’est un lieu de mémoire essentiel en Belgique : de la caserne Dossin sont partis, de 1942 à 1944, vingt-huit convois de transport, en tout 25 274 Juifs et 354 Tziganes déportés par les nazis vers les camps de concentration, principalement Auschwitz-Birkenau.

Le musée se situe juste en face de la caserne Dossin, « édifiée en 1756 sur ordre de l’impératrice Marie-Thérèse d’Autriche comme quartier pour des soldats autrichiens » et qui porte le nom d’un général liégeois « glorifié en Belgique pour sa conduite héroïque lors de la bataille de l’Yser » en 1914. Vous pourrez lire sur le site de Kazerne Dossin l’histoire de ses affectations successives. A mi-chemin entre Bruxelles et Anvers, villes où vivaient la plupart des Juifs, ce fut le camp de rassemblement des Juifs et des Roms de juillet 1942 à septembre 1944, avant leur déportation. Deux tiers des déportés ont été gazés dès leur arrivée. Au moment de la libération des camps, seuls 1395 d’entre eux étaient encore en vie.

Rassemblement dans la cour intérieure de la caserne Dossin en 1942

Plaque commémorative apposée en 1948

Une plaque commémorative, apposée au mur de la caserne en 1948, attire l’attention vers ce bâtiment blanc : j’ai pensé à JEA (Jean-Emile Andreux) qui m’avait parlé du combat mené pour éviter à ce lieu d’être rasé et s’indignait de sa transformation en appartements. Une partie a été finalement dédiée au Musée juif de la Déportation et de la Résistance ouvert en 1995, sous la présidence de Natan Ramet, rescapé des camps. Vu l’afflux de visiteurs, il a été décidé de construire un nouveau musée juste en face, celui que j’ai visité.

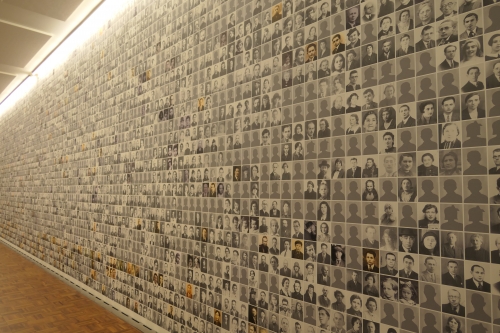

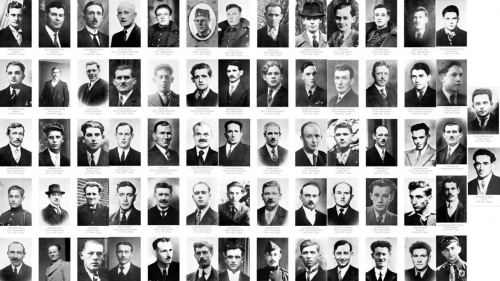

Mur de portraits (vue partielle) / Panneau explicatif

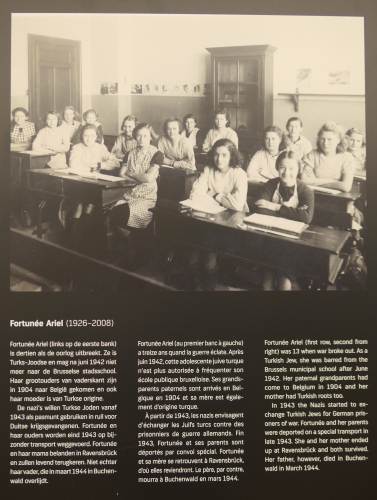

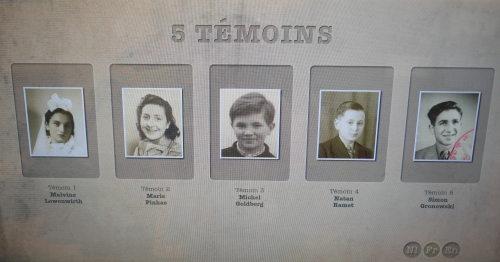

A chaque étage, un mur couvert de visages – hommes, femmes, enfants – affiche d’emblée une intention : rendre hommage à tous ceux dont la vie a basculé en passant par ici et s’interroger : pourquoi ? comment ? On rappelle d’abord comment vivaient alors les Juifs en Belgique, la plupart « installés depuis plusieurs générations et parfaitement intégrés » et l’afflux, dans les années trente, de Juifs d’Europe centrale et orientale fuyant la pauvreté, puis la discrimination et les pogroms. A divers endroits du musée, on peut voir et écouter sur écran cinq témoins, survivants de la Shoah, qui racontent leur vie et les événements qui l’ont bouleversée tragiquement. (Tout est proposé en trois langues : néerlandais, français, anglais.)

Des survivants de la Shoah : Fortunée Ariel (1926-2008) / Cinq témoins

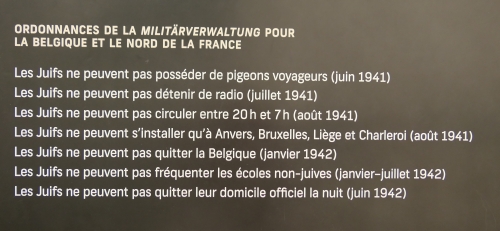

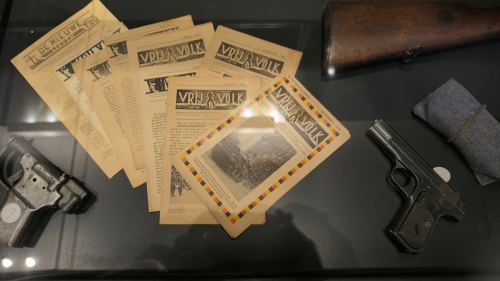

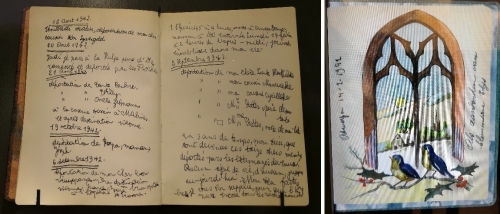

En novembre 1941, l’occupation allemande oblige les Juifs à constituer un conseil, l’Association des Juifs en Belgique. C’est le début d’une série de mesures discriminantes qui vont les empêcher de vivre normalement et déboucher sur les arrestations et la déportation. Puis on s’en prend aux Tziganes, rejetés par une partie de la population et eux aussi « fichés » sur des listes. Toutes sortes de documents en témoignent, sur cinq étages : courrier administratif, affiches, papiers d’identité, photographies, cartes, listes… Quelques objets, comme le carnet de poésie d’Anna Rubinzstajn, enfant cachée qui a survécu, ou celui de Karola Jalowiec, confié à un ami non juif juste avant d’entrer à la caserne Dossin.

Calendrier des mesures discriminatoires / pages du carnet d'Anna R. et de l'album de Karola J.

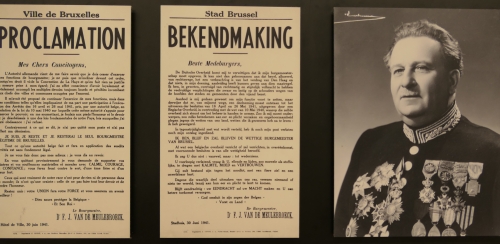

Ces années noires sont racontées non pas à la manière d’un livre d’histoire, même si les faits sont chaque fois bien décrits et commentés en légende, mais en mettant à l’avant-plan des êtres humains : victimes, résistants, témoins et aussi collaborateurs, bourreaux. Kazerne Dossin aborde la Shoah dans une perspective belge, rappelle l’histoire de la guerre en Belgique et l’attitude des autorités belges – « un manque de courage et un refus systématique de prendre ses responsabilités » par rapport à la persécution des Juifs, excepté quelques fonctionnaires « courageux » comme le bourgmestre de Bruxelles, Joseph Van de Meulebroeck. Les différences entre les régions apparaissent clairement : « Bruxelles s’est conduite avec davantage de générosité qu’Anvers à l’égard de ses citoyens juifs. » (Kazerne Dossin, Holocauste et Droits de l’homme, Communauté flamande)

Proclamation du bourgmestre Van de Meulebroeck / Carte allemande des sabotages de début décembre 1943

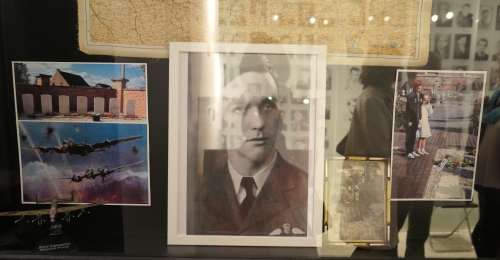

Tant de portraits accrochent le regard. J’ai été particulièrement touchée par la présentation des victimes des 28 convois partis de Malines : en dessous de chiffres éloquents, convoi par convoi, des photos de personnes déportées dans leurs activités d’avant-guerre, de moments heureux, présentées dans des cadres dorés. En s’approchant, on distingue une mention très discrète sous chacune d’elles : numéro du convoi, numéro d’inscription (donné à la caserne Dossin). Des personnes rendues à leur dignité, à leur vie perdue.

Quelques portraits parmi les déportés des premiers convois (leurs noms figuraient plus bas)

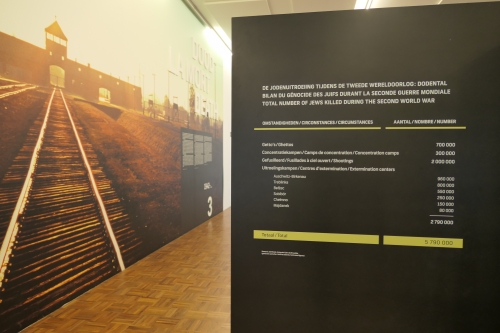

Infographie : Bilan du génocide des Juifs durant la seconde guerre mondiale

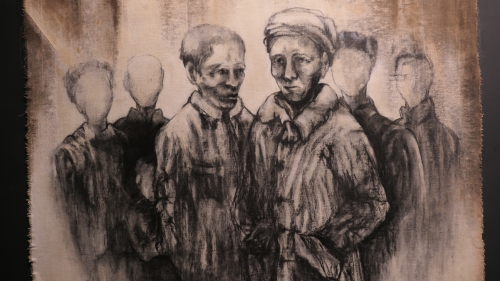

A l’étage de « La mort », des camps, les photos sont glaçantes. L’horreur des exterminations de masse au bord de fosses communes, femmes nues serrant leur enfant dans les bras, pressées les unes contre les autres, avant et après. Personnel des camps qui s’amuse, prisonniers qui souffrent. Certains artistes ont dessiné ou peint ce qu’ils voyaient, des témoignages de terreur sur les fours crématoires, .

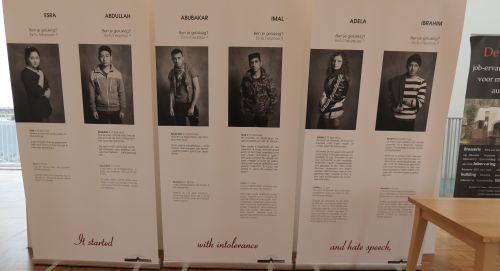

Projet Charlotte – Esra (Charlotte Klipstein, 93 ans – Esra, 12 ans, réfugiée dans un centre d’accueil de la Croix-Rouge) : Es-tu heureux ? Qu’est-ce que le bonheur signifie pour toi ?

La question des Droits de l’homme est abordée ici et là dans le musée, en rappelant d’autres génocides, en interpellant sur la situation actuelle des migrants. Cela m’a paru à la fois un peu plaqué sur les réalités historiques dont Kazerne Dossin porte témoignage et trop brièvement évoqué. Des groupes de jeunes visitaient le musée, certains avec des guides, d’autres par petits groupes aux réactions parfois immatures (défense contre l’émotion ?) Kazerne Dossin est un excellent instrument de réflexion sur l’histoire qui nous met en face de questions auxquelles personne ne peut se dérober.