Dans Prince d’orchestre, Metin Arditi évoque brièvement l’Institut Alderson, un pensionnat près de Lausanne où les riches envoient leurs fils. Le fait que l’écrivain suisse a lui-même grandi dans un internat m’a donné envie de lire Loin des bras (2009). J’imaginais y trouver surtout des histoires d’élèves. En réalité, ce sont les professeurs et la direction de l’Institut dont on suit principalement la vie pendant le premier trimestre de l’année scolaire 1959, et en particulier celle de Vera D’Abundo, qui a accepté de remplacer son amie Elena pendant quelques mois.

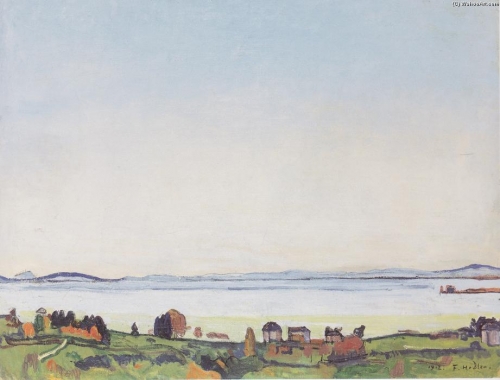

Ferdinand Hodler (1853-1918)

La rentrée 1959 est tendue : depuis la mort de son mari trois ans plus tôt, avec qui elle a fondé l’Institut en 1934, Mme Alderson redoute les désistements. Le nombre d’élèves diminue, il faut assurer la bonne marche de l’établissement et rétablir l’équilibre financier après le déficit de l’année précédente. Heureusement, plusieurs enseignants ont accepté de donner plus d’heures et d’élargir leurs attributions. La directrice rassure sa sœur Gisèle qui s’occupe de l’intendance de l’internat, dans son ombre. « Abeille » et « Cigogne », comme les jumelles s’appellent dans l’intimité, entretiennent une relation très particulière.

Dès l’apparition de l’avocat Enrico D’Abundo, le mari de Vera, on comprend que leur couple bat de l’aile – « Son mari serait toujours un être inadéquat. » Elle se réjouissait de voir que leur fils, Lorenzo, avait les mains « splendides » de son grand-père et non celles de son père. De Rome à Lausanne, pendant leur voyage en train, Enrico montre son impatience et sa désapprobation : pour lui, Vera n’aurait pas dû accepter ce remplacement. Installée dans l’appartement d’Elena à Lutry, pas aussi charmant qu’elle ne l’avait dit, elle attend de le voir partir, fatiguée de l’entendre.

A travers son récit jour après jour, Metin Arditi présente les différents professeurs de l’Institut, leur milieu, leurs obsessions, leur état d’esprit. Chacun soigne ses blessures comme il peut. Irina Kowalski joue au casino et s’endette ; elle est la veuve d’un savant allemand qui a travaillé pour les nazis. Brunet, que sa femme a quitté, photographie le lac Léman selon un rituel bien précis, une façon d’échapper à sa mère chez qui il est retourné vivre. Nadelmann traduit Kafka – Hölderlin était son dieu littéraire, mais une phrase entendue en 1937 à Vienne, de la bouche d’un ami, l’a décidé à quitter l’Autriche et « le plus lyrique des poètes ».

Mme D’Abundo visite l’Institut Alderson : l’internat, les salles de classe, le grand parc et les installations sportives. Mme Alderson explique leurs us et coutumes au nouveau professeur d’italien. Elle n’ignore pas que son intérimaire, « docteur ès lettres », est dépressive depuis la mort de son fils, elle veille à ne pas la brusquer. A la salle à manger, chaque table a son professeur, et les élèves passent chaque semaine d’une table à l’autre, ce qui leur donne « un contact régulier avec tous les enseignants ». Lenny, le fils du grand dramaturge Gerald Sarnoff, sera dans sa classe.

Le tourment du professeur Berthier, c’est son épouse en traitement à l’hôpital psychiatrique pour de graves crises de mélancolie. Treize ans plus tôt, c’était lui qui n’était « rien ni personne » à sa sortie de la prison de Grasse pour collaboration. D’où son exil en Suisse. Le plus aimable de tous ses collègues sera pour Vera le professeur de sport, M. Gülgül, un petit homme corpulent étonnamment gracieux, passionné de football et de yole. En Turquie, il faisait de la lutte. Il donne aussi des cours de danse. Enfin le professeur McAlistair, un Américain de cinquante ans qui avait refusé de se battre contre les Japonais, se fait remarquer par son régime alimentaire, il se dit shintoïste.

« Elle n’allait pas y arriver. » Telle est l’impression de Vera dans le tourbillon de la rentrée. A table, la façon de s’exprimer des élèves, insolente et pleine d’allusions, lui donne le tournis. Quand on apprend que Vera a fait du théâtre à Rome, le problème de la pièce de Noël confiée d’habitude à Mlle Perret, le professeur de français victime d’une attaque et remplacée par sa sœur, est aussitôt réglé : on compte sur Mme D’Abundo.

Lenny est élève à l’Institut depuis onze ans, c’est sa dernière année avant l’université. Il ne voit son père que deux ou trois fois par an, n’est retourné qu’une seule fois chez sa mère en Californie. Elle vient le voir pendant l’été, quand elle vient en Europe, « comme on se charge d’un membre éloigné de la famille à qui on veut faire la charité. » C’est lui qui jouera le personnage principal dans la pièce de son père qui a été choisie pour le spectacle. Vera se voit imposer, malgré ses protestations, le rôle de la mère des trois garçons.

Loin des bras déroule le quotidien de la vie à l’Institut Alderson et suit chacun des personnages dans ses activités, ses relations, ses états d’âme. La directrice et sa sœur, qui approchent de la soixantaine, se voient proposer un rachat de l’Institut par un groupe international. Quant à Vera, elle construit doucement sa nouvelle vie, plus libre qu’avec Enrico, et fait plus ample connaissance avec ses collègues. Le souvenir de Lorenzo la hante. La fréquentation de ses élèves et la sympathie de certains professeurs la réveillent à elle-même, en quelque sorte, jusqu’à prendre de grands risques.

La passion des jeux de hasard, l’homosexualité, la nostalgie de l’Orient, le corps, la tentation du désespoir : plus on lit Metin Arditi, plus on découvre de thèmes récurrents dans son œuvre. Loin des bras, dont la parution précède celle du Turquetto, n’en a pas les qualités littéraires, le roman est assez décousu, sautant d’un personnage à l’autre. Cela n’empêche pas de s’attacher à certains et surtout, pour ma part, à deux des enseignants : Vera et M. Gülgül.

L’auteur s’est inspiré de sa propre expérience à l’Ecole nouvelle de Paudex, près de Lausanne, où il a été scolarisé dès l’âge de 7 ans, comme l’indique un portrait du physicien devenu écrivain dans L’Express (et aussi qu’il est le cousin germain de Pierre Arditi). Il en avait déjà parlé dans La chambre de Vincent (2002). Malgré les conditions de vie confortables à l’Institut et la bonne éducation reçue, les garçons n’échappent pas au sentiment d’abandon. Comme Lenny, Metin Arditi y a fait beaucoup de théâtre, confie-t-il dans un entretien : « Les arts m’ont sauvé. Ils m’ont offert les plus belles des émotions ».