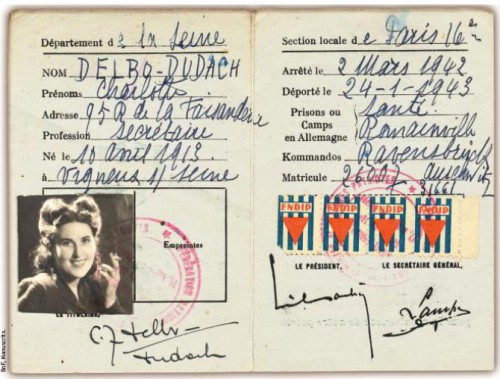

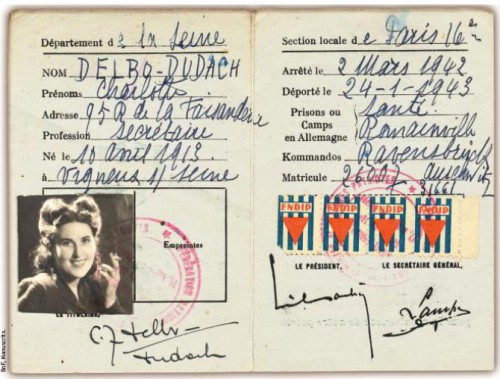

Résistante communiste française, arrêtée en même temps que son mari Georges Dudach, fusillé, Charlotte Delbo est une des 230 déportées politiques du Convoi du 24 janvier (1943) parti de Compiègne pour Auschwitz-Birkenau. La plupart y meurent, elle survit. C’est à Ravensbrück que la Croix Rouge internationale la libère en avril 1945 – une des 49 survivantes du Convoi.

De retour à Paris, elle reprend son travail auprès de Louis Jouvet, mais en 1946, sa mauvaise santé l’oblige à aller se soigner en Suisse. C’est pendant ce repos forcé qu’elle écrit Aucun de nous ne reviendra. Le récit ne paraîtra qu’en 1965, vingt ans plus tard, puis en 1970-71 aux Editions de Minuit, premier tome de la trilogie Auschwitz et après, suivi d’Une connaissance inutile et de Mesure de nos jours.

Primo Levi avait trouvé un soutien dans son « intérêt jamais démenti pour l’âme humaine, et dans la volonté non seulement de survivre (…), mais de survivre dans le but précis de raconter les choses » auxquelles les déportés avaient assisté et qu’ils avaient subies (Appendice pour Si c’est un homme, 1976). Charlotte Delbo : « Aujourd’hui, je ne suis pas sûre que ce que j’ai écrit soit vrai. Je suis sûre que c’est véridique. »

Eclats, fragments de vie à Auschwitz. De vie ? De survie. L’arrivée : « La gare n’est pas une gare. C’est la fin d’un rail. » Et ceux qui arrivent là « se disent qu’il aurait mieux valu ne jamais entrer ici et ne jamais savoir. » Dans Aucun de nous ne reviendra, Delbo ne donne ni explications ni repères ni chronologie. Au lecteur d’abandonner sa rive et d’essayer de « la suivre à travers les méandres du texte » (Anne Martine Parent).

Affiche du Théâtre du Gymnase (2013)

Un titre et quelques pages, ou quelques lignes, seules, des vers libres. Dialogue avec celle qui porte une étoile sur la poitrine : « « Pour nous, il n’y a pas d’espoir. » Et sa main fait un geste et son geste évoque la fumée qui monte. » Spectacle inouï des cadavres dans la neige : « Il y en a plein dans la cour. Nus. Rangés les uns contre les autres. Blancs, d’un blanc qui fait bleuté sur la neige. » Scènes interminables de l’appel, au milieu de la nuit.

« Et maintenant je suis dans un café à écrire cette histoire – car cela devient une histoire. » Aucun nom, parfois un prénom, le plus souvent « elle » ou « elles », « nous ». En colonnes pour former des carrés de cent, dix fois dix. Celles qui manquent à l’appel. Celles que les chiens achèvent ou un coup de crosse. Celles qui luttent et celles qui agonisent.

Malgré le gel, il faut descendre dans le marais, planter la bêche, mettre les mottes là où les porteuses s’en chargeront. « Quoi est plus près de l’éternité qu’une journée ? Quoi est plus long qu’une journée ? A quoi peut-on savoir qu’elle s’écoule ? Les mottes succèdent aux mottes, le sillon recule, les porteuses continuent leur ronde. Et les hurlements, les hurlements, les hurlements. »

Tous les jours, des morts. L’horrible soif qui la tenaille. L’envie de se laisser aller parce qu’elle n’en peut plus, le ressort presque cassé, mais une main, une voix, un refus la remet debout, encore un jour. Elle dit les choses terribles dont elle a été le témoin : « Essayez de regarder. Essayez pour voir. »

C’est dans La maison des morts d’Apollinaire (Alcools) que Charlotte Delbo a choisi son titre, durant la déportation, dans cette strophe :

« Nous serions si heureux ensemble

Sur nous l’eau se refermera

Mais vous pleurez et vos mains tremblent

Aucun de nous ne reviendra ».

Voici ce que François Bott écrit à la mort de Charlotte Delbo, en 1985 : « Les écrivains correspondants de guerre qui avaient découvert les camps, en 1945, se posaient la question : que peut la littérature devant tant de crimes ? Charlotte trouvait la question mal formulée : elle ne se demandait pas ce que peut la littérature, mais ce qu’elle doit. Le métier d’écrivain, selon Charlotte Delbo, c’était de témoigner sur notre siècle, et sur le désespoir qui nous atteint, que nous le sachions ou non, lorsqu’on défigure un visage, quel qu’il soit. »

« Si les romanciers observaient consciencieusement la vie réelle, les peintures qu’ils nous donnent offriraient moins de ces effets de lumière et d’ombre qui produisent dans leurs tableaux des contrastes saisissants. Les personnages qu’ils nous présentent n’atteindraient presque jamais les hauteurs de l’extase et tomberaient moins souvent encore dans l’abîme sans fond du désespoir, car il est rare de goûter la joie dans toute sa plénitude, plus rare peut-être de goûter l’âcre amertume d’une angoisse complètement désespérée ; à moins que l’homme ne se soit plongé, comme la bête, dans les excès d’une sensualité brutale, qu’il n’y ait usé ses forces et détruit les facultés qu’il avait reçues pour être heureux. »

« Si les romanciers observaient consciencieusement la vie réelle, les peintures qu’ils nous donnent offriraient moins de ces effets de lumière et d’ombre qui produisent dans leurs tableaux des contrastes saisissants. Les personnages qu’ils nous présentent n’atteindraient presque jamais les hauteurs de l’extase et tomberaient moins souvent encore dans l’abîme sans fond du désespoir, car il est rare de goûter la joie dans toute sa plénitude, plus rare peut-être de goûter l’âcre amertume d’une angoisse complètement désespérée ; à moins que l’homme ne se soit plongé, comme la bête, dans les excès d’une sensualité brutale, qu’il n’y ait usé ses forces et détruit les facultés qu’il avait reçues pour être heureux. »