Daniel Klébaner, en préambule à L’art du peu (1983), compare cet art au « dan » chinois « qui désigne une encre fortement additionnée d’eau : elle est apparemment faible, légère, effacée, mais recèle en vérité une grande force ». En séquences d’une à trois pages, l’essai aborde successivement « L’art ombrageux et la voix humaine », « La poignance et la merveille » (l’art du haïku), « La table auprès de la fenêtre claire » (l’art de Morandi).

« Plus encore que les sons de la nature, la voix humaine connaît dans l’éclat l’extinction. » Avec une définition de la litote en guise d’épigraphe, la première partie décrit l’expérience des voix humaines – illustrée par Martin Marais dans une de ses Pièces de Viole à écouter « tardivement, à la presque extinction des lumières, et lorsque plus rien ne retient de la pompe du jour » : « A cet entracte où sur la viole s’esquissent des visages et des bouches, se repère la teneur en ténèbres de la voix, d’un souvenir plus rare encore que celui des voix amies, aimées, passées. »

Pour désigner le flux et le reflux de la parole, Klébaner parle d’ombrage, « entremêlement du sommeil qui gagne et du sommeil tenu en respect. » Sur une partition pour luth, Thomas Mace note « Tace » (se taire). « La voix humaine parle tandis qu’elle se retire, et plaide pour son retrait. » De la musique, l’auteur passe aux portrait du XVIIe siècle français où les visages laissent apparaître une pensée en « parenté externe avec ce qui, au-delà de l’huis clos où le personnage pose, l’affecte : l’espace de grands domaines, de vastes jardins où la voix humaine surgit parfois et se prolonge en ensommeillement, dans le bruissement du feuillage. » La voix des portraits, c’était la matière il y a peu d’un beau billet sur Espaces, Instants.

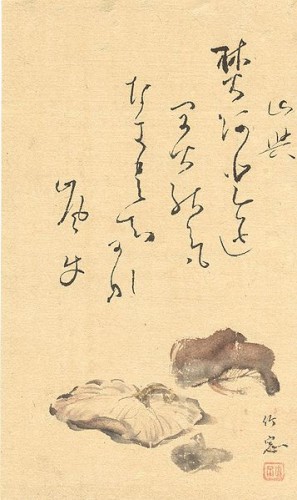

La réflexion de Klébaner sur l’art du haïku s’ouvre en métaphores. « L’homme, l’enfance : le haïku est la comète de ce couple. L’homme s’en va dans le sillage, l’enfance réside dans le noyau. » Art de la contemplation, art de la brièveté – « Un art du peu, comme son objet élu et dont il parle, ne demande rien, n’attend rien, n’a pas sujet et thème d’élection, pouvant parler de tout et de n’importe quoi, car parlant, l’essentiel est pour lui d’isoler et de s’isoler. (…) Le haïku prend naissance dans un monde de signes à blanc, où ne subsiste que le souvenir de l’émerveillement que leur déchiffrement suscita. » Mots, images : « Les mots du haïku sont orphelins de leur sens, ils ne renvoient à rien, mais subsistent comme des pierres au milieu de la neige. » Dans cet art de l’instant (ou de la permanence ?), Klébaner distingue une « esthétique du regret ».

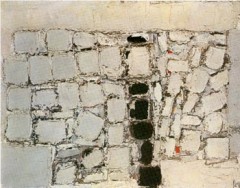

La nature morte dans l’œuvre gravé de Morandi, c’est la troisième figuration de cet

art du peu, où une cruche, par exemple, « semble sourdre d’une pierre frottée ». Les objets familiers, bouteilles, cruches ou vases, la fenêtre, la table occupent le silence apparent de ces natures mortes. Or « le laconisme est le parler peu, obstiné à retenir une couche de silence sous la surface de la parole. Il existe de même un laconisme du réel, une présence d’objets qui se montrent à travers une porosité de sable froid. » L’usage, l’usure, la familiarité « ont fait sur les objets se transformer la lumière en clarté. » Ainsi se fait jour, dans cette représentation des choses, une représentation du temps. « L’homme est le tard venu que les objets révèlent comme tel. Rejeté à leur périphérie, il y trouve cependant le lieu de sa halte, de son séjour. »

Dans cet essai d’esthète, Klébaner se soucie moins d’expliquer que de nous faire vibrer avec lui, dans une langue précieuse qui marie recherche et retenue, parfois hermétique, devant cet art du peu qui parle fort, sans étalage, et ainsi exprime « la présence de l’homme lui-même lorsqu’il porte toute son attention et sa raison d’être sur des expériences qui font de lui, en même temps que de ce qu’il crée,

le précaire mais l’éternel, l’incertain mais le péremptoire, l’exilé mais en un centre. »