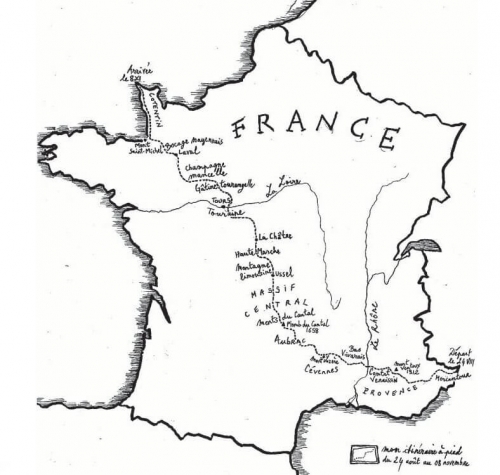

Sur les chemins noirs de Sylvain Tesson raconte sa traversée de la France à pied, du Sud-Est jusqu’au Cotentin, du 24 août au 8 novembre 2015, une marche en guise de rééducation qu’il s’était promis d’entreprendre s’il s’en sortait. Le livre s’ouvre sur deux cartes – celle de la France « hyper-rurale », celle de son itinéraire (ci-dessous) – et un avant-propos qui résume deux chocs survenus dans sa famille où « la vie ressemblait à un tableau de Bonnard » : sa mère était morte – « et moi, pris de boisson, je m’étais cassé la gueule d’un toit où je faisais le pitre ».

Après quatre mois d’hôpital, il a réchappé d’une chute de huit mètres qui l’a abimé physiquement et a laissé intact son goût de la route buissonnière. « Pas n’importe quelle route : je voulais m’en aller par les chemins cachés, bordés de haies, par les sous-bois de ronces et les pistes à ornières reliant les villages abandonnés. » Le train, à une allure qu’il juge folle (« la vitesse chassait le paysage »), l’amène à Nice puis à la gare de Tende, son point de départ.

Avant de monter vers le col de Tende, comme les Russes qui « s’asseyent quelques secondes » avant de partir en voyage, font le vide, pensent à ceux qu’ils quittent, il s’assied, puis se met en route. Les pins noirs sur la crête du Mercantour le font penser à la Chine, mais il se rappelle l’injonction de Pessoa : « De la plante, je dis « c’est une plante », / De moi je dis « c’est moi ». / Et je ne dis rien de plus. / Qu’y a-t-il à dire de plus ? » Résolution difficile à tenir : comment regarder les choses sans laisser monter les souvenirs, sans se rappeler ses peintres ou écrivains de prédilection ?

« Je plaçais mon salut dans le mouvement. » En quelques pages journalières, Sylvain Tesson raconte sa progression, du concret et des rêveries, sa jouissance de revenir au « temps des bivouacs ». Au début, il se traîne, le dos souffre. Pour soulager son corps de la nuit sous tente, il cherche de temps à autre un gîte. Pas facile d’échapper à l’administration de la « ruralité » au sens du rapport Ayrault-Valls : « Ce que nous autres, pauvres cloches, tenions pour une clef du paradis sur Terre – l’ensauvagement, la préservation, l’isolement – était considéré dans ces pages comme des catégories du sous-développement. »

Sur les chemins noirs est le récit d’une marche forcée volontaire hors des sentiers battus, autant que possible à distance des aménagements du territoire, le temps d’une prise de conscience. Pourquoi passer sa vie à cavaler ? Comment font ces gens qui s’enracinent quelque part pour la vie ? Où vivre librement sans trop de pression sociale ? « L’évitement me paraissait le mariage de la force avec l’élégance. » Sylvain Tesson n’est ni ermite ni asocial. De temps à autre, un ami, une sœur viennent marcher un peu avec lui. Il parle avec ceux qu’il rencontre en chemin, partage son pain avec des chats maigres. Le silence est son allié. L’amélioration physique est notable, mais il doit composer avec les médicaments, les douleurs, les faiblesses, les réactions parfois étranges devant sa nouvelle apparence.

Un livre court (170 pages) pour un long itinéraire à l’aide des merveilleuses cartes d’état-major de l’IGN. Les descriptions sont rapides, les paysages sentis plus que photographiés. Il y est question de « l’époque », la nôtre ; elle lui paraît tout sauf glorieuse, livrée aux bureaucrates et au commerce, envahissante. « Récemment, le chef de l’Etat français s’était piqué d’infléchir le climat mondial quand il n’était même pas capable de protéger sa faune d’abeilles et de papillons (Fabre en aurait pleuré). »

« Certains hommes espéraient entrer dans l’Histoire. Nous étions quelques-uns à préférer disparaître dans la géographie. » L’écrivain a le goût de la formule, du calembour – « Oraison, funèbre endroit. » Il fait au lecteur le plaisir de ne pas s’appesantir. Les paysages ne lui sont pas simplement le « décor du passage », le marcheur va à leur rencontre, écoute leur histoire, découvre « le trésor des proximités ».

En lisant Sur les chemins noirs de Sylvain Tesson, j’ai aimé sa façon de partager cette traversée inédite faite d’efforts et de plaisirs, de questions sur le monde et sur soi. Un cadeau d’un écrivain-voyageur pour qui le voyage, même dans son propre pays, est toujours aussi cheminement intérieur et quête de lumière.