« La source est l’œil de la terre ; elle nous voit si nous la contemplons dans la lumière, et elle gardera notre image dans ses sombres profondeurs, appelant notre âme. »

Atiq Rahimi, Les porteurs d’eau

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

« La source est l’œil de la terre ; elle nous voit si nous la contemplons dans la lumière, et elle gardera notre image dans ses sombres profondeurs, appelant notre âme. »

Atiq Rahimi, Les porteurs d’eau

Atiq Rahimi a obtenu le prix Goncourt pour Syngué Sabour en 2008. Cette année, il signe Les porteurs d’eau, un roman dont l’intrigue alterne entre deux personnages : Tom, un Afghan de 45 ans exilé à Paris, marié avec Rina, qui part pour Amsterdam où il devrait retrouver Nuria, rencontrée lors d’un de ses déplacements professionnels ; à Kaboul, Yûsef, un porteur d’eau comme son père, chargé de veiller sur Shirine, la femme de son frère disparu.

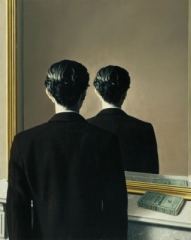

Magritte, La reproduction interdite, 1937

Musée Boijmans Van Beuningen, Rotterdam

« Elle, Rina, dort ; toi, Tom, tu songes. » Le narrateur s’adresse à Tom (il a renoncé à son prénom afghan, Tamim) qui oscille entre rêve et pensée en regardant au réveil une sérigraphie de Magritte, La Reproduction interdite. C’est Rina qui l’a accrochée au mur, ils n’en ont jamais parlé. Jeune réfugié, Tom rêvait d’une école de beaux-arts, mais il a dû se contenter d’un emploi chez Anagramme, qui reproduit des peintures sur soie. Il lui a offert cette reproduction d’un tableau qui avait d’emblée suscité chez lui « une impression troublante de familiarité ». Sensation de déjà-vu ?

« Elle, Shirine, dort ; lui, Yûsef, songe. » Une érection matinale angoisse le porteur d’eau, et le fait que Shirine dorme d’un sommeil agité, le privant du rituel du petit déjeuner qui l’aide à se lever d’habitude. A quoi rêve-t-elle ? Certaines nuits, elle parle en hindi, qu’elle n’a jamais appris. On la dit « possédée ». Yûsef est troublé de l’avoir entendue prononcer le nom de Lâla Bahâri, « son seul ami dans le quartier », un Hindou. Yûsef a reçu des coups de fouet des Talibans pour ne pas avoir servi des musulmans en premier.

Tom et Rina ont une fille, Lola, et pourtant Tom est décidé à les abandonner : « Partir sans un mot. Sans regard. Sans baisers. Lâchement. » Un coup de tête ? Un coup de cœur ? Sur l’autoroute vers Amsterdam, en mars 2001, il entend annoncer la destruction par les Talibans des grandes statues de Bouddha dans la vallée de Bâmiyân – en épigraphe, Atiq Rahimi rappelle leur histoire contée par un moine bouddhiste du VIIe siècle – selon un décret condamnant toutes les statues non islamiques.

Afghanistan en 2007 : la niche laissée vide par une statue de Bouddha de Bamiyan

détruite par les talibans en 2001. PHOTO GORAN TOMASEVIC/REUTERS

Yûsef est attiré par Shirine et en a honte. Il s’habille chaudement, met son tablier de cuir, ses bottes de caoutchouc pour aller remplir à la source son outre en peau de bouc. « Dehors, il n’est plus Yûsef, mais le porteur d’eau. » La sécheresse, le froid qui gèle les conduites, rend encore plus précieuse l’eau chaude au parfum de rose que lui seul sait où aller chercher dans les entrailles de la colline et que tout le monde lui réclame.

Les porteurs d’eau : ce titre au pluriel désigne les deux protagonistes. La pluie torrentielle sur la route rappelle à Tom les mots de sa mère : « toutes les eaux du monde ont leur source dans l’œil de la femme ». Les deux mots ont la même origine : l’œil (« tchashm ») et la source (« tchashma »). Le roman d’Atiq Rahimi explore le trouble de ces deux hommes, l’un en Europe, l’autre en Afghanistan, entre présence et absence de la femme aimée ou de la femme de leur vie. Comme dans Syngué Sabour, son premier roman écrit en français, la relation entre l’homme et la femme est davantage faite de gestes que de paroles, le dialogue entre eux semble impossible, du moins entre Tom et Rina, mariés, et entre Yûsef et Shirine, la femme de son frère qu’il est censé protéger.

Au contraire, avec Nuria, la jeune auto-stoppeuse catalane que Tom fréquente à Amsterdam, les échanges sont vifs, joueurs, tout en conservant leur mystère. Songeant à leur première rencontre, il se souvient de sa surprise quand elle avait deviné, d’emblée, son origine afghane. Pourront-ils vivre ensemble, quand il aura trouvé un appartement à Amsterdam ? Et dans la capitale afghane, Shirine devinera-t-elle, répondra-t-elle au désir muet de son beau-frère ?

L’intrigue des Porteurs d’eau repose sur ces tensions dramatiques, tout en décrivant le contexte dans lequel évoluent les personnages. Atiq Rahimi restitue à travers eux les sentiments de l’exilé, d’une part, et la condition du porteur d’eau et des Kabouliens sous la loi des Talibans, intolérants envers les Hindous et envers tous ceux qui ne se soumettent pas, d’autre part. Si l’amosphère de Kaboul est menaçante pour des raisons politico-religieuses, le danger sourd aussi de l’indécision où Tom a plongé en allant à la recherche de Nuria et en abandonnant sa famille. Un roman de profonde solitude et de désarroi.

« En avril [1965], Heinrich échappe, par miracle, à la mort. Il rentrait avec des collègues de Bard College dans un taxi, sur l’autoroute, quand le chauffeur à ses côtés s’est effondré sur lui, mort : crise cardiaque. Heinrich a eu la présence d’esprit d’appuyer sur le frein. Hannah en tremble encore. Elle se réfugie avec lui en juin dans sa maison d’été pour nager et marcher dans la forêt. « Rester loyal envers le réel à travers vents et marées, c’est bien ce que réclame l’amour de la vérité ainsi que la gratitude d’avoir été mis au monde », écrit-elle à Jaspers. Elle travaille magnifiquement et transforme deux conférences en essais. La vérité et la politique, depuis l’aube de l’humanité, n’ont jamais fait bon ménage. Est-il de l’essence même de la vérité d’être impuissante et de l’essence même du pouvoir d’être trompeur ? Et une vérité impuissante n’est-elle pas aussi méprisable qu’un pouvoir insoucieux de la vérité ?

« En avril [1965], Heinrich échappe, par miracle, à la mort. Il rentrait avec des collègues de Bard College dans un taxi, sur l’autoroute, quand le chauffeur à ses côtés s’est effondré sur lui, mort : crise cardiaque. Heinrich a eu la présence d’esprit d’appuyer sur le frein. Hannah en tremble encore. Elle se réfugie avec lui en juin dans sa maison d’été pour nager et marcher dans la forêt. « Rester loyal envers le réel à travers vents et marées, c’est bien ce que réclame l’amour de la vérité ainsi que la gratitude d’avoir été mis au monde », écrit-elle à Jaspers. Elle travaille magnifiquement et transforme deux conférences en essais. La vérité et la politique, depuis l’aube de l’humanité, n’ont jamais fait bon ménage. Est-il de l’essence même de la vérité d’être impuissante et de l’essence même du pouvoir d’être trompeur ? Et une vérité impuissante n’est-elle pas aussi méprisable qu’un pouvoir insoucieux de la vérité ?

Hannah Arendt formule avec acuité des questions fort embarrassantes que nous nous posons tous à un moment ou à un autre de notre existence. »

Laure Adler, Dans les pas de Hannah Arendt

Sous le titre Dans les pas de Hannah Arendt, Laure Adler ne propose pas une biographie au sens strict. Elle veut la faire mieux connaître, « tenter de restituer sa force et son courage dans les combats qu’elle a menés durant toute son existence », donner envie de la lire, « tant sa pensée donne de l’élan, de la force, de l’énergie », écrit-elle dans l’introduction.

Laure Adler suit le parcours de cette intellectuelle juive allemande passionnée par la philosophie – elle sera toute sa vie liée à ses deux maîtres, Heidegger et Jaspers, dans une relation plus sereine avec celui-ci qu’avec le premier. L’étudiante de Heidegger lui gardera toujours son admiration, son amour même, malgré son égocentrisme et ses silences, malgré sa collaboration avec le nazisme, au grand étonnement de l’ami Jaspers. Hannah Arendt apparaît libre et déchirée, « partagée en deux » : entre langue allemande et culture juive, entre Heidegger et Blücher (son mari), entre philosophie et politique, entre vie contemplative et vie active.

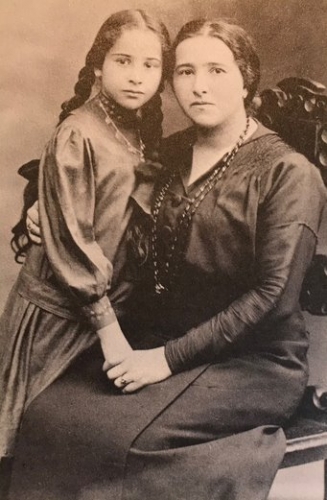

Née en 1906 à Linden, près d’Hanovre, elle doit à sa mère Martha, cultivée, engagée, une éducation dans le respect de son individualité. A son grand-père Max, favorable à l’intégration et opposé au sionisme, sa culture juive. Son père et son grand-père meurent en 1913. Comme sa mère, Hannah admire Rosa Luxembourg, un modèle.

Hannah Arendt (8 ans) et sa mère

Quand Martha se remarie après la première guerre mondiale, Hannah, quinze ans, est forcée de la partager avec deux belles-filles de dix-neuf et vingt ans. A l’université de Berlin, où elle étudie le latin, le grec et la théologie chrétienne, elle a une première liaison amoureuse. Les cours d’Heidegger la passionnent, ils portent sur des questions existentielles. A dix-huit ans, Hannah comprend que « penser, c’est vivre. Vivre, c’est penser ». Elle suit aussi les cours d’Husserl, le maître d’Heidegger.

Celui-ci publie en 1927 son fameux essai « Etre et Temps ». Ses critiques envers Husserl et son arrivisme déplaisent à Jaspers. Heidegger devient une sorte de gourou, ses cours ont un grand succès. La première trace écrite de la relation entre Hannah Arendt et Heidegger date de 1925 – il a 35 ans, elle 19. Si le professeur aime se retrouver avec femme et enfants dans son chalet de Todtnauberg, il se comporte volontiers en séducteur discret. Avec Hannah, les échanges sont intenses, l’entente profonde, sur tous les plans. Hannah voudrait vivre avec lui, ce n’est pas réciproque. Elle rompt en 1926, quitte Marbourg pour suivre à Fribourg les cours d’Husserl et de Jaspers (43 ans, elle en a 20).

Les sœurs Beerwald et Hannah Arendt (15 ans)

L’année précédente, Hannah a rencontré Günther Stern, « jeune et brillant » intellectuel. Elle s’installe avec lui à Berlin, ils se marient en juin 1929. Tous deux rejettent d’emblée le nazisme, alors que Heidegger y adhère. Hannah s’intéresse au sionisme, uniquement dans la perspective d’un Etat binational en Palestine. Choquée par la nomination de Heidegger comme recteur par le régime nazi, suivie de l’exclusion des professeurs juifs, elle milite contre la « propagande de l’horreur ». Sa mère et elle sont arrêtées, interrogées, relâchées. Lucide, Hannah se décide à quitter l’Allemagne sans attendre.

Laure Adler raconte leur vie d’exilées, la dérive de Heidegger, les petits boulots pour Hannah qui étudie le français et l’hébreu. Elle cherche à aider les Juifs de toute origine, un premier voyage en Palestine lui ôte ses illusions. A trente ans, elle s’installe à Paris avec Heinrich Blücher, 37 ans, l’épouse après son divorce. De nouveau, elle connaît la vie de paria en France : arrestation, camp d’internement. Elle s’enfuit de Gurs, prend à Marseille un train pour Lisbonne d’où elle embarque pour l’Amérique.

Etre libre, pour Hannah, c’est se battre. Elle devient journaliste pour vivre, pour défendre l’œuvre de Walter Benjamin, mort en 1940. Elle écrit et enseigne à mi-temps. Indignée par le silence autour du sort des Juifs d’Europe, elle lutte contre le défaitisme et dénonce chez Hitler « l’éloquence du diable » : dès 1941, le régime nazi, en décidant l’extermination, change de nature en se basant sur l’antisémitisme. C’est sa conviction.

Même aux Etats-Unis, elle est isolée en refusant qu’Israël s’approprie la Palestine ; elle n’admettrait qu’une fédération respectueuse des Palestiniens, basée sur une coopération entre Juifs et Arabes. Antisioniste, antifasciste, elle est soulagée d’apprendre après la guerre que Jaspers et sa femme juive sont sains et saufs. En 1946, Heidegger est mis à la retraite et interdit d’enseigner.

Hannah Arendt construit sa vie à New York avec Heinrich Blücher, dans une complicité totale qui survivra même à ses infidélités. Elle veut comprendre et décrire le totalitarisme. Elle questionne l’attitude des Juifs durant l’extermination. Elle lit Kafka ; avec Max Brod, elle fait publier son Journal. Son premier voyage en Europe après la guerre, à Paris puis en Allemagne, dans les villes détruites, la convainc que sa patrie est désormais aux Etats-Unis. Elle revoit Jaspers, en toute confiance ; et aussi Heidegger qui va la présenter à sa femme antisémite !

Laure Adler raconte Hannah Arendt : ses amours et ses amitiés, sa vie professionnelle, sa pensée, ses cours, ses conférences, ses combats, son audace à contredire, son courage à défendre ses idées. Les polémiques seront nombreuses autour de ses livres et de ses articles. Celui sur le procès d’Eichmann à Jérusalem en 1961 lui vaudra de profondes inimitiés, on lui reprochera – même ses amis parfois – son agressivité, son radicalisme, ses exagérations. (En 2013, le film de Margarethe von Trotta est revenu sur ce sujet.)

Travail, œuvre, action, ce sont les trois piliers de ce que Hannah Arendt appelle la « vita activa ». Cette infatigable penseuse, décédée d’une crise cardiaque en 1975, a de quoi intimider par l’exigence avec laquelle elle incarne la nécessité de « penser ce que nous faisons ».

« Gras marchait vite, je peinais derrière lui. Mais chaque jour pourvoyait à une amélioration de mes fonctions physiques. Parfois c’était la souplesse que je sentais revenir, un autre jour le souffle était moins court et aujourd’hui je n’avais pas souffert de la moindre douleur dans le dos. Pour l’instant la guérison me garantissait un sentiment contre-nature : l’impression d’une reconquête quotidienne, comme si le processus de démolition biologique de la vie s’était inversé et que j’allais rajeunir jusqu’au jour où, la guérison achevée, la mécanique se renverserait à nouveau et où je recommencerais à me sentir vieillir, signe que je serais parfaitement rétabli. »

« Gras marchait vite, je peinais derrière lui. Mais chaque jour pourvoyait à une amélioration de mes fonctions physiques. Parfois c’était la souplesse que je sentais revenir, un autre jour le souffle était moins court et aujourd’hui je n’avais pas souffert de la moindre douleur dans le dos. Pour l’instant la guérison me garantissait un sentiment contre-nature : l’impression d’une reconquête quotidienne, comme si le processus de démolition biologique de la vie s’était inversé et que j’allais rajeunir jusqu’au jour où, la guérison achevée, la mécanique se renverserait à nouveau et où je recommencerais à me sentir vieillir, signe que je serais parfaitement rétabli. »

(Le 18 septembre, dans les Cévennes vivaraises)

Sylvain Tesson, Sur les chemins noirs