C’est en ami que Daniel-Henry Kahnweiler (1884-1979), « l’homme de l’art », comme l’appelle Pierre Assouline, a rédigé Juan Gris, sa vie, son œuvre, ses écrits, publié en 1946. Par cet essai, « le plus grand marchand de tableaux de son temps » rend hommage au peintre espagnol qu’il considère comme « le plus pur » des cubistes.

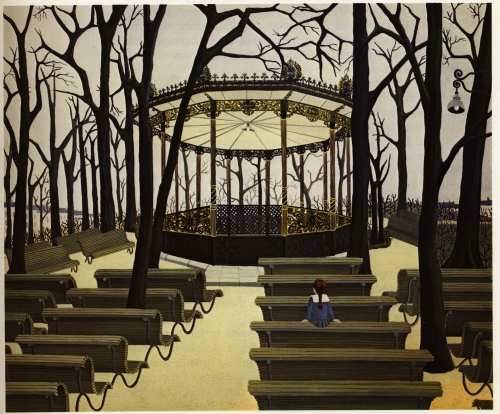

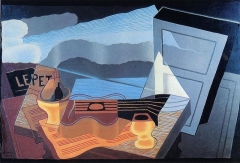

Juan Gris, Violon et verre, 1913, MNAM, Paris

La vie de Juan Gris, il la raconte en commençant par une visite à Picasso au Bateau-Lavoir en 1908. Rue Ravignan, le jeune marchand remarque un très beau jeune homme qui peint devant une fenêtre ouverte. Picasso lui apprend qu’il s’appelle Juan Gris. Celui-ci vivra plus de quinze ans dans cet atelier très pauvre : « son œuvre a été peint entre vingt-trois et quarante ans, et je n’ai connu qu’un jeune homme qui fut, malgré sa gravité foncière, sociable, gai, sauf aux heures atroces où le cafard le terrassait. »

Né à Madrid en 1887 dans une famille aisée, José Victoriano Gonzales était le treizième enfant sur quatorze, la plupart morts jeunes. Il dessinait depuis l’enfance et a dû batailler contre ses parents pour étudier la peinture. Il adopte le pseudonyme de Juan Gris avant d’arriver à Paris en 1906 : « Il en était content et il me semble bien qu’il y a accord entre ce nom et l’œuvre. Est-ce à cause de la couleur, est-ce à cause de ce que ce nom peut avoir de modeste ? Je ne saurais le dire. »

« La gloire naissante de son compatriote Picasso avait amené Gris au 13, rue Ravignan. » Pour gagner sa vie, il envoie des dessins à des journaux illustrés. Quatre ans plus tard, il commence à montrer ses toiles. Durant l’hiver 1912, Kahnweiler, convaincu de la grande valeur de l’artiste, convient avec lui d’acheter toute sa production, qu’il accroche en permanence dans sa galerie, rue Vignon. Parmi les premiers acheteurs, Gertrude Stein, Léonce Rosenberg, le sculpteur américain Brenner.

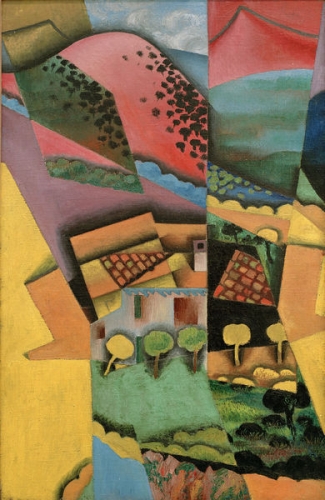

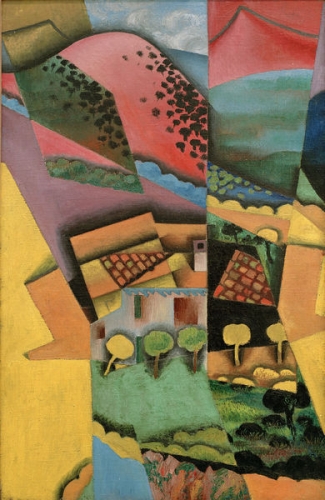

Soulagé des soucis matériels, Juan Gris peut aller passer l’été à Céret, où Picasso et Braque ont déjà rejoint Manolo Hugué, artiste classiciste et « méditerranéen », qui y vit toute l’année. Gris le choque en « soutenant la nécessité d’un aspect nouveau comme conséquence inéluctable d’un état d’esprit nouveau ». Gris travaille bien, les discussions sur l’art soutiennent sa peinture et le font opter pour « une plus grande simplicité, une clarté accrue ». Kahnweiler aime ce garçon « modeste, mais intransigeant » et l’admire.

Juan Gris, Paysage à Céret, 1913, Moderna Museet, Stockolm

En août 1914, Gris lui écrit de Collioure où il s’est installé juste avant que la guerre n’éclate, inquiet du sort de ses amis artistes ou poètes. Il voit souvent Matisse, comme lui enclin à réfléchir sur son art et à en parler. Mais sa situation matérielle l’oblige à rentrer à Paris. S’il peut travailler, c’est grâce à Léonce Rosenberg qui « assuma pendant la guerre – et ce sera son honneur durable – la tâche que [il / Kahnweiler] ne pouvai[t] plus remplir : la défense du cubisme. »

A Paris, Juan Gris a pour voisins Max Jacob et aussi Reverdy, devenu un ami intime. Sa correspondance avec Kahnweiler reprend en 1919 : il y fait l’éloge de Reverdy, de Braque ou de Picasso, exprime des réserves sur Seurat ou Léger, s’étonne du succès de Metzinger. Gertrude Stein l’a touché en considérant un de ses tableaux comme le meilleur du Salon.

Une pleurésie marque le début de ses ennuis de santé. Après une hospitalisation, il s’installe avec sa femme Josette à Bandol – « Quel beau soleil, mais quel pays sinistre ! » La joie de vivre revient : il a appris à danser, ils vont au bal tous les dimanches soir. C’est là-bas que Diaghilev le contacte pour un décor et des costumes de ballet, un travail qui va le fatiguer énormément.

L’épouse de Kahnweiler lui trouve un petit appartement à Boulogne-sur-Seine, dans la rue où ils habitent. Gris rencontre leurs amis, les habitués du dimanche. Le reste du temps, il ne voit pas grand monde. Josette et lui passent souvent la soirée chez les Kahnweiler. « Cher Jean ! », écrit-il ; c’est ainsi que le peintre préférait qu’on l’appelle, par amour de tout ce qui était français.

Juan Gris, Les cerises, 1915, Guggenheim Museum, New York (Collection Thannhauser)

Juan Gris lisait beaucoup : Gongora, Valle-Inclán, Rubén Darío ; Mallarmé, Reverdy, Radiguet… L’hiver 1925-1926, il s’installe à Toulon où il se plaît et travaille bien. En février, il commence à avoir de la température, des crachements de sang, puis de l’asthme. Il souffrira beaucoup, avant de mourir d’une crise d’urémie le 11 mai 1927, à quarante ans.

La seconde partie de l’essai explique les principes du cubisme, son évolution, les chemins différents empruntés par les artistes que Kahnweiler a côtoyés de près, l’œuvre de Juan Gris surtout, du cubisme analytique au cubisme synthétique. Les écrits du peintre constituent la dernière partie : notices, réponses, notes sur la peinture. Avec une vingtaine d’œuvres illustrées, l’essai se révèle au total une formidable exploration de l’œuvre d’un peintre que Kahnweiler situe ainsi : « Je vois Gris en face de Picasso comme Raphaël en face de Michel-Ange. »

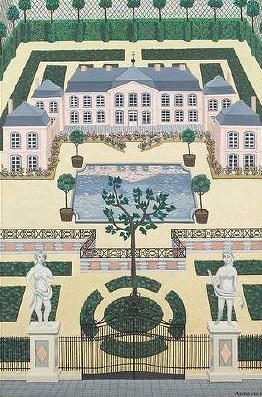

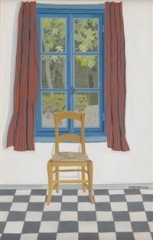

« Dans ses toiles, les souvenirs de jeunesse, les lieux aimés sont prétextes à des rêveries méticuleuses où l’humour et la gentillesse trouvent leur place. »

« Dans ses toiles, les souvenirs de jeunesse, les lieux aimés sont prétextes à des rêveries méticuleuses où l’humour et la gentillesse trouvent leur place. »