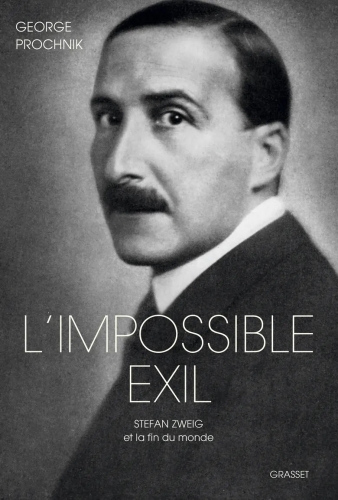

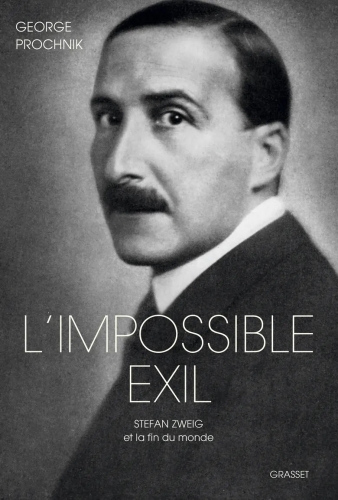

En écrivant L’impossible exil. Stefan Zweig et la fin du monde (2014, traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Cécile Dutheil de la Rochère, 2016), George Prochnik a plongé dans ces années qui marquèrent tant de réfugiés de la Seconde Guerre mondiale, dont son grand-père viennois. « Il m’aura fallu des années pour prendre la mesure de tout ce que ma famille avait perdu au cours de cette fuite désespérée. » L’histoire de Zweig lui a permis de soulever « les nombreuses questions que l’exil ne résout pas, même quand la liberté est retrouvée. »

« Stefan Zweig était tout : citoyen autrichien aisé, Juif errant, écrivain prolifique, infatigable avocat d’un humanisme paneuropéen, homme de réseaux, hôte irréprochable, hystérique dans la vie quotidienne, pacifiste de talent, populiste facile, plein de sensualité et de raffinement, ami des chiens et ennemi des chats, bibliophile, amateur de chaussures en cuir d’alligator, dandy, dépressif, pilier de cafés, sympathisant des cœurs solitaires, coureur de jupons intermittent, reluqueur d’hommes, exhibitionniste probable, porte-parole des déshérités, lâche face aux ravages de l’âge, absolu stoïque devant les mystères de l’au-delà. C’était un de ces hommes qui incarnent au plus haut point les bonheurs et les failles de leur environnement. »

Dès l’introduction, l’auteur présente l’homme et l’écrivain sans gommer les aspérités de sa personnalité, ni la part subjective de son essai. Très connue en Europe, l’œuvre de Zweig semble oubliée aux Etats-Unis et dans les pays anglo-saxons, selon lui. Durant son exil, Zweig a surtout écrit ses Mémoires : Le Monde d’hier. Souvenirs d’un Européen. Son épigraphe, « Faisons face au temps comme il vient et change » (Shakespeare, Cymbeline), est « l’exact opposé de ce qu’il fit en s’exilant » écrira Prochnik plus loin.

Ce n’est donc pas le récit chronologique de la vie de Zweig hors de son pays, même si tous les éléments y sont, mais une interrogation sur la manière de réussir son exil ou pas. Certains écrivains s’y sont épanouis, comme Thomas Mann, d’autres y sont devenus des « déracinés », comme Brecht ou Zweig. Le père de Prochnik a dû fuir Vienne en 1938 parce que son père médecin avait été trahi par un patient nazi ; après un train pour la Suisse, ce fut Gênes, puis New York, et enfin Boston où, après de durs débuts, le grand-père a repris sa carrière de médecin et envoyé ses deux fils étudier dans de bons établissements. Sa grand-mère, sans profession, a souffert davantage de l’exil que sa cousine, psychiatre à Manhattan, mais c’est la passion de sa grand-mère pour la culture qui a le plus inspiré son petit-fils. D’où son intérêt pour le parcours de Zweig et « le monde des fantômes viennois ».

Stefan Zweig aimait voyager. Dès 1933, il songeait à quitter l’Autriche. Prochnik raconte ses différents séjours à New York. Lors du deuxième, en 1935, à 52 ans, il est au sommet de sa gloire mais torturé. Les nazis brûlent ses livres, on lui reproche de collaborer avec Richard Strauss, il doit quitter son éditeur allemand et son mariage avec Friderike bat de l’aile tandis que commence sa liaison avec la jeune Lotte Altmann, 25 ans. Les journalistes qui le questionnent ne comprennent pas qu’au lieu de dénoncer clairement l’Allemagne, il reste en retrait. Prochnik s’attache à comprendre pourquoi.

A New York en 1941, vieilli, Zweig se plaint des réfugiés trop nombreux à le solliciter. Il se montre généreux mais il est tiraillé entre compassion et création, La ville l’épuise. En mai, il participe avec Lotte au dîner d’inauguration du Pen Club Européen à l’hôtel Biltmore : il surprend en demandant pardon pour les lois nazies rédigées en allemand, ce qu’il juge en totale opposition à l’esprit de la langue allemande, si séduisante à Vienne.

Les vrais cafés où l’on peut lire la presse nationale et internationale lui manquent là-bas. Il choisit pour l’été une petite maison à Ossining (Etat de New York) pour écrire, même si sa bibliothèque lui manque. Ils y accueillent Eva, la nièce de Lotte qui leur a été confiée. Procknik a rencontré Eva Altmann âgée de 83 ans et entendu sa propre version des années passées avec Zweig et Lotte puis à Amity Hall, un internat qu’ils avaient choisi pour son éducation.

Idéaliste, Zweig est critique par rapport à l’américanisation du monde, des mœurs. Lorsqu’il s’installe au Brésil, enchanté de la nature luxuriante et de la liberté des mœurs, c’est d’abord pour lui un paradis. Leur maison à Petropolis, villégiature au nord de Rio, lui plaît pour y vivre simplement et au calme. Mais il est dépressif : les avancées allemandes l’inquiètent, la correspondance se fait rare, il manque de compagnie humaine. Un jour de février 1942, une servante les trouve tous les deux couchés dans la chambre – Lotte l’a accompagné dans son suicide. L’impossible exil brasse énormément de thèmes existentiels. L’approche personnelle de Zweig par George Prochnik, assez déstructurée, a suscité des critiques. Pour ma part, je trouve qu’il y traite son sujet avec une grande empathie.

« Il est révélateur que de tous les grands personnages anglais, celui qui fascinait le plus Zweig était le roi Jean, un homme instable, entreprenant, qui fut non seulement dessiné par William Blake mais mis en scène par Shakespeare. Zweig était fasciné par Blake qu’il décrivait comme « une de ces natures magiques qui, sans voir clairement leur chemin, sont portées par leurs visions, comme par des ailes d’ange, à travers les espaces vierges de l’imaginaire. » Nous sommes loin des goûts simples des Anglais qu’il vantait, « les chats, le football et le whisky ». Stefan Zweig avait acheté le portrait du roi Jean par Blake au début de sa vie de collectionneur et il le conservait jalousement, comme Freud la petite statuette d’Athéna qu’il avait emportée en exil à Londres. « Entre tous mes livres et tous mes tableaux, ce dessin m’a accompagné plus de trente ans ; que de fois depuis le mur, le regard magiquement éclairé de ce roi fou est tombé sur moi ! De tous les biens que j’ai perdus ou qui sont loin de moi, écrit Zweig, c’est ce dessin que je regrette le plus dans mes pérégrinations. Le génie de l’Angleterre que je m’étais efforcé de saisir dans les rues et les villes, s’était brusquement révélé à moi dans la figure véritablement astrale de Blake. »

« Il est révélateur que de tous les grands personnages anglais, celui qui fascinait le plus Zweig était le roi Jean, un homme instable, entreprenant, qui fut non seulement dessiné par William Blake mais mis en scène par Shakespeare. Zweig était fasciné par Blake qu’il décrivait comme « une de ces natures magiques qui, sans voir clairement leur chemin, sont portées par leurs visions, comme par des ailes d’ange, à travers les espaces vierges de l’imaginaire. » Nous sommes loin des goûts simples des Anglais qu’il vantait, « les chats, le football et le whisky ». Stefan Zweig avait acheté le portrait du roi Jean par Blake au début de sa vie de collectionneur et il le conservait jalousement, comme Freud la petite statuette d’Athéna qu’il avait emportée en exil à Londres. « Entre tous mes livres et tous mes tableaux, ce dessin m’a accompagné plus de trente ans ; que de fois depuis le mur, le regard magiquement éclairé de ce roi fou est tombé sur moi ! De tous les biens que j’ai perdus ou qui sont loin de moi, écrit Zweig, c’est ce dessin que je regrette le plus dans mes pérégrinations. Le génie de l’Angleterre que je m’étais efforcé de saisir dans les rues et les villes, s’était brusquement révélé à moi dans la figure véritablement astrale de Blake. »