Pour sa 25e édition, le festival Europalia accueille cette année la Turquie à Bruxelles. Anatolia en est l’exposition phare, consacrée au riche patrimoine de l’Anatolie (d’où viennent beaucoup de Bruxellois belgo-turcs). La non-reconnaissance du génocide arménien par le gouvernement turc et certains élus belges a entaché son inauguration, du fait et de la visite contestée du président turc et de l’absence de la culture arménienne dans cette belle exposition où se côtoient des antiquités assyriennes, hittites, phrygiennes, grecques, romaines, byzantines et ottomanes.

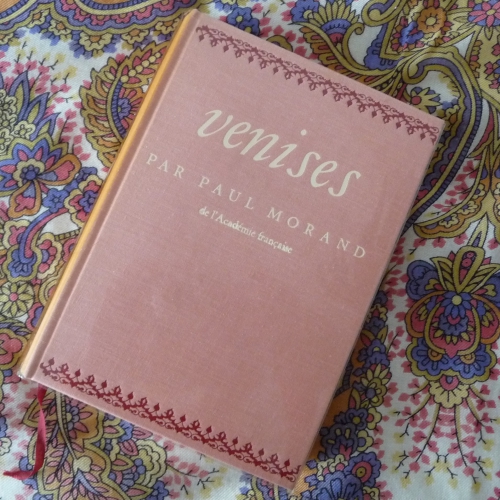

Carreau de céramique glaçurée en forme de croix, Palais de Kubadabad, XIIIe siècle, Karatay Tile Arts Museum, Konya

Elle aurait pu s’intituler « Des dieux et des hommes », on l’a sous-titrée « Home of Eternity », sans traduire. En Anatolie, « pont entre l’Europe et l’Asie » (Europalia), les cultures successives et les différents cultes ont laissé un patrimoine très riche : « deux cents des plus belles pièces de trente musées turcs » ont fait le voyage jusqu’au Palais des Beaux-Arts (Bozar).

Il fallait montrer patte blanche et se laisser scanner ce 18 novembre pour y entrer, et passer au vestiaire (après les attentats de Paris, la sécurité était maximale, et aussi parce que s’y tenait une conférence européenne dans le cadre des « Journées de Bruxelles »). Malgré cela, beaucoup de visiteurs, de groupes.

Vue d'ensemble © Europalia Arts Festival Turkey

Sur la vidéo de présentation (à laquelle j'ai emprunté quelques clichés, à défaut de photographies sur place), vous pouvez vous faire une idée de la qualité de la scénographie, très esthétique, signée Asli Ciçek : les objets sont présentés sur de jolies tables, les éclairages, les matériaux sont très soignés (noyer, cuivre). Sur les murs sont projetées des photos des sites archéologiques correspondants.

Un taureau dieu de l’orage, des disques solaires, le dieu-fleuve Eurymédon… La première partie montre une spiritualité tournée vers le cosmos, à différentes époques. En calcaire, bronze ou marbre, les sculptures présentées dans un état de parfaite conservation sont étonnantes de beauté et de finesse. L’audioguide permet de mieux comprendre leur signification.

Stèle dédiée à Kakasbos (détail), IIIe- IVe s., Musée de Fethiye (Photo Yttrium elf / Wikimedia Commons)

Après des idoles en marbre du troisième millénaire avant J.C., le monde du divin présente d’abord des figures masculines, comme le dieu-cavalier Kakasbos, puis des « déesses-mères », figurines en terre cuite aux silhouettes de plus en plus opulentes. Une étonnante statue « ithyphallique » montre un dieu en érection.

Place aux Grecs avec une statue bétyle d’Artémis (musée d’Antalya), un croissant sur la poitrine. Sur celle d’une autre Artémis (Ephesia), une multitude de globules ne représentent pas des seins mais des testicules de taureau ! Voilà Cybèle, Athéna, Poséidon, Zeus, Apollon – plus loin, une Aphrodite mutilée (aux seins et aux parties génitales) illustre le sort fait ultérieurement à certaines statues.

Pyxide en argent (détail) © Europalia Arts Festival Turkey

L’arrivée du christianisme apparaît dans un bas-relief symbolique : une ancre figure la croix, deux poissons à ses pieds, et en dessous, Jonas à moitié avalé par la baleine. Je regarde dans une vitrine de petites croix ouvragées en or qui servaient pour les bijoux, une belle pyxide ciselée, en forme de colombe. Un minuscule coffret en argent porte une très ancienne représentation du Christ adulte, barbu, sur le trône (Ve siècle).

La période ottomane est illustrée par quelques céramiques d’Iznik : lampe, très beau carreau bleu et vert où deux perroquets se posent sur une fontaine fleurie, coupelle figurative… A côté de corans anciens, j’ai découvert qu’on vénérait aussi le prophète en représentant son empreinte de pied (en bronze et argent, argent et bois, ébène...) ou en brodant la forme de ses sandales sur une coiffe de prière.

Carreau aux oiseaux (détail), céramique d'Iznik, XVIIe siècle, Sadberk Hanim Museum, Istanbul

La première allée du parcours en U se termine sur des illustrations de créatures hybrides : griffons, dragons, harpies, aigle à deux têtes… On y voit aussi des anges, dont le plus remarquable est, au centre de cette salle, un ange couronné en marbre du treizième siècle, richement vêtu, représenté en plein mouvement – vol ou course. Magnifique. J’aurais aimé pouvoir vous le montrer.

Vient ensuite une grande salle sur le thème des lieux de culte. On peut y voir entre autres des éléments sculptés de l’église Saint Polyeucte, détruite, qui fut la plus belle de Constantinople avant l’édification de Sainte Sophie. Plus loin, un coffret à Coran en argent du dix-septième siècle (Topkapi) et un autre en fine marqueterie. De Topkapi aussi, ce magnifique casque d’apparat.

Casque d'apparat (détail), Musée du Palais de Topkapi © Europalia Arts Festival Turkey

La pratique des rituels religieux fait appel à toutes sortes d’objets, dont un bel ensemble de vases zoomorphes en terre cuite. On verra aussi comment les hommes, dans ces temps anciens, cherchaient la protection des dieux, contre les maladies notamment, en portant certains objets ou vêtements « talismaniques ».

L’exposition Anatolia montre la diversité des civilisations qui se sont implantées en Anatolie et la richesse des musées turcs qui conservent tous ces trésors archéologiques. C’est une vision pacifiée de l’histoire des religions, « un visage européo-compatible » de la Turquie (Le Figaro). J’en suis sortie à la fois émerveillée devant ces splendeurs du passé préservées durant tant de siècles et inquiète du décalage avec les conflits destructeurs du présent.

« La diversité culturelle fait émerger, par-delà les variations propres à chaque espace, ce que nous partageons de semblable et la rencontre permet d’en prendre conscience, de nous compléter grâce au regard de l’Autre, sans renoncer pourtant à ce que nous sommes. La coexistence des cultures souligne une fois encore que l’on ne peut être sans l’Autre, que nous avons besoin de nous mettre en perspective pour mieux nous percevoir et parfaire notre territoire de l’imaginaire, toujours en devenir grâce au dialogue permanent qu’ouvre la découverte de la culture d’autrui. Comme l’écrivit Mahmoud Darwich, « Nous serons un peuple, si nous le voulons, lorsque nous saurons que nous ne sommes pas des anges et que le mal n’est pas l’apanage des autres. » »

« La diversité culturelle fait émerger, par-delà les variations propres à chaque espace, ce que nous partageons de semblable et la rencontre permet d’en prendre conscience, de nous compléter grâce au regard de l’Autre, sans renoncer pourtant à ce que nous sommes. La coexistence des cultures souligne une fois encore que l’on ne peut être sans l’Autre, que nous avons besoin de nous mettre en perspective pour mieux nous percevoir et parfaire notre territoire de l’imaginaire, toujours en devenir grâce au dialogue permanent qu’ouvre la découverte de la culture d’autrui. Comme l’écrivit Mahmoud Darwich, « Nous serons un peuple, si nous le voulons, lorsque nous saurons que nous ne sommes pas des anges et que le mal n’est pas l’apanage des autres. » »