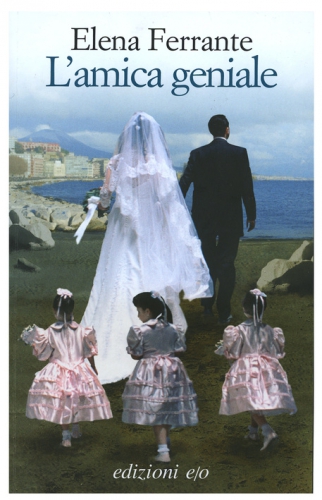

Elena Ferrante raconte dans L’amie prodigieuse (L’amica geniale, traduit de l’italien par Elsa Damien) l’amitié de deux fillettes, Elena et Lila, dans un quartier populaire de Naples, à la fin des annés cinquante, et son récit est si captivant que je compte bien lire la suite de cette saga à succès. « Prologue / Enfance / Adolescence » sont les trois parties du premier tome.

L’épigraphe tirée du Faust de Goethe cite « l’esprit de ruse et de malice », une formule qui convient à l’étonnante Lila – c’est elle, l’amie géniale, « prodigieuse », à la fois fabuleuse et monstrueuse, dont Elena Greco a décidé de rédiger l’histoire quand son fils, Rino Cerullo, lui annonce sa disparition depuis deux semaines, à plus de soixante ans.

Retour en arrière. Le père de Lila est cordonnier, celui d’Elena est portier à la mairie. Autour d’eux gravitent d’autres familles annoncées au début dans un index des personnages : celles de Don Achille, du menuisier, de « la veuve folle », du « cheminot-poète », du vendeur de fruits et légumes, du bar-pâtisserie Solara, du pâtissier, sans oublier le fils du pharmacien et les enseignants.

Deux fillettes bravant l’interdit, montant l’escalier qui conduit jusqu’à l’appartement de Don Achille, « l’ogre des contes », voilà comment Elena et Lila sont devenues amies, la première répondant sans rien dire aux défis que lui lance la seconde. « A la quatrième volée de marches, Lila eut un comportement inattendu. Elle s’arrêta pour m’attendre et, quand je la rejoignis, me donna la main. Ce geste changea tout entre nous, et pour toujours. »

Depuis la première année de primaire, Lila impressionne les autres par sa méchanceté et par son audace. Quand des garçons lui jettent des pierres, elle riposte – une enfance « pleine de violence ». « Bien sûr, j’aurais aimé avoir les manières courtoises que prêchaient la maîtresse et le curé, mais je sentais qu’elles n’étaient pas adaptées à notre quartier, même pour les filles. »

Mme Oliviero, l’institutrice, qui aurait pu en vouloir à Lila de ses mauvais tours, la donne au contraire en exemple, consciente de son intelligence : elle sait déjà lire, elle a appris toute seule dans l’abécédaire de son frère. Très vite, les rôles seront distribués à l’école primaire : Lila, première ; Elena, deuxième. Mais si Mme Oliviero réussira ensuite à persuader les parents d’Elena de lui faire prendre des leçons particulières pour être admise au collège, il n’en va pas de même chez le cordonnier. Celui-ci ne voit aucun intérêt à ce que Lila continue des études, son grand frère l’aide déjà à la cordonnerie – et elle est une fille.

A l’adolescence, alors qu’Elena s’arrondit, Lila reste petite et maigre, « légère et délicate ». Incapable de s’intéresser aux cours de sténodactylo, une concession de son père à sa mère, elle a décidé de ne faire que ce qui lui plaît, elle aide sa mère à la maison, son père au magasin. C’est là que naît son rêve de fabriquer des chaussures originales, faites main, avec son frère Rino, en secret de leur père irascible.

Les garçons s’intéressent de plus en plus aux deux filles et les manèges d’approche, les refus, les questions, elles se les racontent l’une à l’autre, mais sans dire tout. « Pendant ces années de collège, beaucoup de choses changèrent autour de nous mais petit à petit, de sorte qu’on ne les perçut pas vraiment comme des changements. » Le bar Solara devient aussi pâtisserie et prospère, les deux fils s’achètent une Fiat et paradent dans les rues.

Elena peine en latin, jusqu’à ce que Lila lui donne des conseils pour la traduction – sans le dire, elle apprend le latin de son côté et prend des livres à la bibliothèque, un pour chaque membre de sa famille pour pouvoir en emprunter plusieurs. Quand les cours reprennent, Elena devient la première de la classe, stimulée par Lila et travaillant davantage pour elle, pour rester à la hauteur, que pour le collège.

« Ce qui devait changer, selon elle, c’était toujours la même chose : de pauvres nous devions devenir riches, et alors que nous n’avions rien nous devions arriver à tout avoir. » Lila rêve de créer une usine de « chaussures Cerullo » et d’écrire un roman avec Elena. Les succès de celle-ci, devenue « meilleure élève du collège », ne comptent pas tellement dans leur quartier où « tout ce qui comptait, c’étaient les amours et les petits amis ». Mais Mme Oliviero veille au grain : après, il faudra que sa protégée aille au lycée, poursuive des études : « Cette jeune fille nous donnera d’immenses satisfactions ! »

Elena découvre que quand un garçon s’intéresse à elle, c’est ou pour sa poitrine toute neuve, ou pour approcher en réalité l’inaccessible Lila dont elle est la plus proche. Le monde au-delà des frontières du quartier va commencer à exister pour la jeune lycéenne, son père l’a emmenée en ville pour lui donner des repères – une belle journée, la seule qu’ils aient passée ensemble tous les deux, comme s’il voulait lui transmettre « tout ce qu’il avait appris d’utile au cours de son existence ». Difficile de partager cette nouvelle expérience avec Lila qui, d’un côté, ne s’intéresse qu’aux endroits qui lui sont accessibles et d’un autre, la surprend avec ses connaissances en grec, qu’elle a commencé à étudier avant elle.

Séduisante mais dangereuse, intelligente mais manipulatrice, telle est Lila aux yeux d’Elena, et encore plus depuis que son corps s’est métamorphosé : la belle Lila attire tous les regards et Rino, son grand frère, la défend contre ceux qui lui manquent de respect. L’histoire de leurs amours adolescentes sera fertile en questions, discussions et conflits. Elena aura bien du mal à comprendre ce que Lila cherche auprès de ses amoureux, et aussi ce qu’elle-même attend des garçons qui l’approchent, qu’elle accepte de fréquenter, alors qu’elle en a un autre en tête. Mais elle est consciente d’accéder peu à peu, par les études, à un autre monde que « la plèbe » dont elle est issue.

Elena Ferrante, qui donne son prénom à la narratrice, est un pseudonyme au secret bien gardé. Ses consonances me rappellent la romancière Elsa Morante (Mensonge et sortilège, L’île d’Arturo, La Storia…) dont l’œuvre navigue, dans mes souvenirs, en eaux plus profondes. Mais L’amie prodigieuse est un formidable tableau d’un quartier napolitain au milieu du XXe siècle, plein de ces détails concrets qui font la vie. L’argent et la réputation jouent un grand rôle dans ce roman d’apprentissage où Lila joue pour Elena à la fois la bonne et la mauvaise fée. Que vont-elles devenir ? On a envie de le savoir. Le lycée les éloigne l’une de l’autre, mais leur amitié-rivalité n’en est pas finie pour autant : qui aimera, qui se mariera la première, qui sera la plus heureuse ?

Mise à jour 24/3/2019