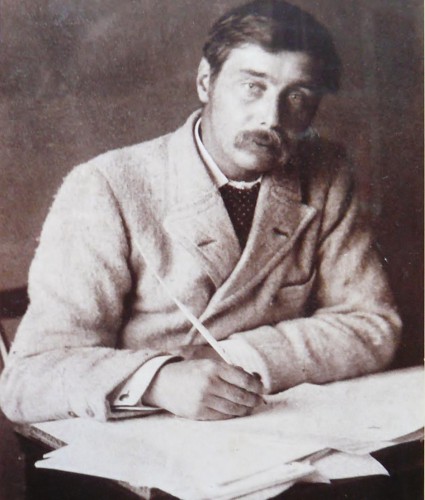

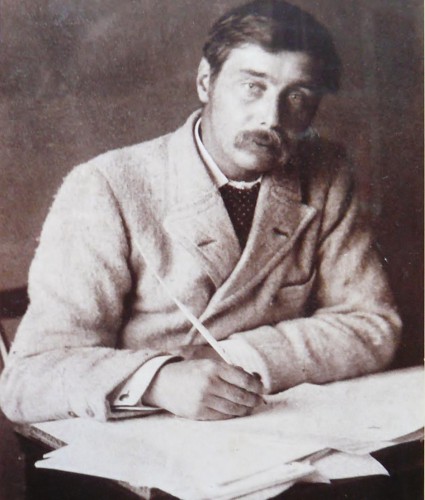

H. G. Wells (1866-1946), l’auteur de La guerre des mondes, était un fervent défenseur de l’Amour Libre. David Lodge, dans Un homme de tempérament (A Man of Parts, 2011) raconte sa vie en plus de 600 pages où l’on ne s’ennuie pas une seconde – quel personnage que cet écrivain qui aimait les femmes ou, plus exactement, qui aimait leur faire l’amour : « Je n'ai jamais été un grand romantique, bien que j'aie aimé très profondément beaucoup de gens. », a écrit Wells dans An Experiment in Autobiography (1934).

Dans ce « roman » biographique, Lodge restitue tout Wells – le penseur, le graphomane, le socialiste engagé. Il décrit sa manière de vivre en se basant sur des sources factuelles : « Tous les personnages sont des représentations de personnes réelles, dont les relations étaient telles qu’elles sont décrites », avertit-il, même s’il a enrichi le récit de détails imaginaires.

Un homme de tempérament s’ouvre sur la mort de H. G. Wells peu après la seconde guerre mondiale, dans sa maison de Londres. En 1944, son fils Anthony West téléphone à sa mère, Rebecca West, la romancière de 26 ans plus jeune que l’écrivain dont elle est séparée depuis vingt ans, pour lui annoncer que Wells souffre d’un cancer du foie. Quand elle vient le voir, le malade a toujours ses carnets près de lui. Il se demande combien de temps il lui reste : « Je ne veux pas mourir, Panthère » dit-il à celle qui continue à l’appeler « Jaguar ».

http://conwayhall.org.uk/h-g-wells

En 1935, dans une notice nécrologique « humoristique », il se disait « l’un des écrivaillons les plus prolifiques » du début du XXe siècle : une centaine de livres, des milliers d’articles. Lodge insère souvent dans son récit des « questions – réponses » et la manière dont il titille son sujet dans ces dialogues y met beaucoup de piquant. Wells était très sensible à ce qu’on disait de lui. Par exemple, Orwell avait déclaré à la BBC que « H.G. Wells imaginait que la science allait sauver le monde, alors qu’elle avait beaucoup plus de chances de le détruire. » En rage, celui-ci avait répondu : « Je ne dis pas cela du tout, espèce de salopard. Lisez mes premiers ouvrages. »

L’intérêt de Wells pour la science (quelques-unes de ses prédictions se sont vérifiées) et le sexe, sa vie privée non-conformiste, ses déclarations ont nourri bien des polémiques, des disputes, même avec ses amis les plus proches. Loin du récit biographique habituel, le roman de David Lodge est tout en élans, en réactions, en rebondissements, au fil des projets ou des lubies de H. G. Wells, qu’il s’agisse d’écrire, de séduire, de déménager, d’entreprendre…

D’origine modeste, il estimait qu’une alimentation trop pauvre était responsable de sa petite taille. A quinze ans, il quitte l’école pour devenir apprenti drapier, souhait de son père. Mais les livres lui ont fait découvrir « un monde plus passionnant, plus épanouissant ». Wells veut « sortir de cet enfer » de la pauvreté respectable, l’esclavage moderne tel qu’il l’a montré dans Kipps. Intelligent, mais sans instruction, il obtient un emploi d’appariteur à la Midhurst Grammar : en échange de l’enseignement donné à de jeunes élèves, il y bénéficie de quelques heures d’enseignement gratuites. Le succès dans ses études lui vaut une bourse pour des études supérieures, il montre « des capacités d’assimilation » peu ordinaires. Mais il échoue en troisième année, faute d’avoir consacré assez de temps à ses cours de sciences. Amoureux de sa cousine Isabel, il enseigne dès lors dans une école privée et gagne assez d’argent pour l’épouser.

Isabel, il le découvre alors, répugne aux rapports physiques. Leur vie commune révèle une incompatibilité totale « de corps et d’esprit ». Aussi est-il très sensible à l’admiration de « Miss Robbins » qui suit son cours de biologie, une jeune femme d’un milieu social un peu plus élevé. La tuberculose va écarter Wells de l’enseignement, mais le rapprocher de son élève. Isabel l’oblige à choisir. Il la quitte pour vivre avec Amy Catherine Robbins, rebaptisée « Jane » (elle n’aimait pas son premier prénom, lui n’aimait pas le second). Et voilà qu’elle aussi le déçoit au lit. Inconsciemment, n’aimait-il que le sexe « illicite, transgressif » ? Wells écrit alors des nouvelles et surtout des articles humoristiques, « sa principale source de revenus ». Il vivra désormais de sa plume.

http://www.folkestonehistory.org/index.php?page=sandgate

Wells considérait ses mariages comme des déceptions, non des échecs. Jane, sa compagne à vie, comprenait ses besoins et s’en accommodait, à certaines conditions. La prospérité venue, ils font construire Spade House à Sandgate. L’écrivain peut alors soigner davantage son corps et sa mise. « Le prestige de sa réputation littéraire » attire à lui des femmes « sensibles », et le petit appartement que Wells loue à Londres est très commode pour ce genre de relations. Jane et lui auront deux fils.

Hostile aux religions institutionnelles, Wells considérait qu’il avait une mission à accomplir dans la société. La fréquentation des Fabiens, de tendance socialiste et réformatrice, (trop conservateurs et bourgeois, d’après lui, en particulier sur les questions de sexualité) lui fera rencontrer Amber Reeves, la fille d’un couple d’amis. Celle-ci est très féministe et applaudit les discours de Wells sur l’indépendance économique de la femme et sa liberté personnelle. Devinez la suite.

http://thisrecording.com/today/2012/11/27/in-which-we-hate-waiting-about.html

http://thisrecording.com/today/2012/11/27/in-which-we-hate-waiting-about.html

Wells correspond avec les écrivains de son temps. A Henry James, il envoie ses livres, savoure ses réponses subtiles, mais quand il s’amuse à parodier son style dans un article de presse, c’est la provocation de trop. Bernard Shaw se montrera plus compréhensif, y compris à propos de sa vie privée. Il y aura beaucoup d’autres femmes : la romancière Violet Hunt, Dorothy Richardson qui veut un enfant de lui, Rosamund Bland qui n’oublie pas sa promesse d’un voyage à Paris ensemble, la comtesse Elizabeth von Arnim… Toutes lui inspirent des héroïnes de roman. Mais dans la vie réelle, cohabiter avec une autre que Jane, si cela satisfait sa sensualité, se solde chaque fois par un échec : seule sa deuxième épouse assure son confort et le laisse en paix, pourvu qu’il lui revienne.

Rebecca West attire son attention en rédigeant « une critique cinglante de Mariage dans The Freewoman ». Piqué au vif, il lui écrit et l’invite à déjeuner pour en discuter plus avant. Début d’un nouvel épisode dans sa vie tumultueuse. Sur les torts qu’il a causés à certaines jeunes femmes, à leur réputation et parfois à leur avenir, le Wells de Lodge a toujours une réponse prête qui lui évite le mauvais rôle, accusant les parents ou la société. Les propos et le comportement de ce partisan du féminisme m'ont fait sursauter à maintes reprises. « N’étiez-vous donc pas capable de tirer des leçons ? – Pour ce qui est des femmes, il semblerait que non. »