Un roman russe m’avait déplu. Mais avec D’autres vies que la mienne (2009), Emmanuel Carrère m’a bouleversée, et par les sujets qu’il aborde, et par la leçon de vie qui s’en dégage. Son titre révèle une attitude délibérée : écrire, décrire, comme on peint un portrait. Une des autres vies qu’il raconte, à son instigation, est celle d’Etienne : « Il aime parler de lui. C’est ma façon, dit-il, de parler des autres et aux autres, et il a relevé avec perspicacité que c’était la mienne aussi. »

http://newsonline24.blogspot.com/

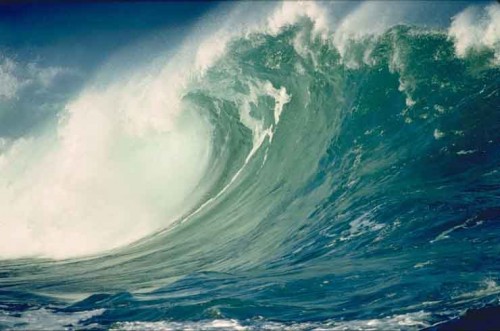

Juliette est la sœur d’Hélène, la femme de sa vie. « La nuit d’avant la vague », ils avaient parlé de se séparer, elle et son fils, lui et le sien. L’évocation de leurs vacances banales au Sri Lanka dans un hôtel « construit sur la falaise surplombant l’océan » prend une tout autre tournure après le tsunami qui s’est produit sans qu’ils s’en rendent compte. Carrère ne prend la mesure de la catastrophe qu’au moment où son fils vient lui apprendre la mort de la petite fille des Français dont ils ont fait la connaissance deux jours plus tôt. Ce matin-là, Delphine et Jérôme sont allés au marché en laissant leur fille à la maison, en compagnie de la fille du patron de leur guesthouse sur la plage. Le père de Delphine, qui les gardait, a soudain pris conscience « que les corneilles avaient disparu, qu’on n’entendait plus de chants d’oiseaux. C’est alors que la vague est arrivée. » Lui a pu s’accrocher à un cocotier, mais les fillettes ont été emportées.

Hélène, journaliste, est tout de suite à leurs côtés. Ils veulent repartir avec le corps de leur fille. « Il y a quelque chose à faire, Jérôme le fait, Hélène l’y aide, c’est aussi simple que cela. (…) Je lui en veux presque d’être si engagée dans l’action et de ne plus se soucier de moi : c’est comme si je n’existais plus. » Tout se complique : le corps de Juliette n’est plus à l’hôpital, il a été transféré ailleurs. Devant leur drame, puis devant celui de Ruth, qui cherche son mari avec qui elle était là en voyage de noces, Hélène et lui sont conscients de ce à quoi ils ont échappé : « La veille encore, ils étaient comme nous, nous étions comme eux, mais il leur est arrivé quelque chose qui ne nous est pas arrivé à nous et nous faisons maintenant partie de deux humanités séparées. »

Premier portrait, celui de Philippe, qui savourait là un bonheur conquis après un divorce et un virage professionnel, persuadé d’avoir trouvé « le paradis sur terre » dans une maison de Medaketiya qu’il aimait partager. L’auteur l’envie, lui le perpétuel insatisfait qui pense toujours trouver mieux « ailleurs, un jour, plus tard. » Venir en aide aux parents orphelins de leur fille, soutenir Ruth pour qui Tom ne peut être mort, et qui le cherche inlassablement, Hélène et lui vivent tout cela dans la plus grande compassion, et décident alors de ne plus jamais se quitter. Quand Philippe dit à l’écrivain qu’il devrait écrire sur ces événements, il se sent pris au dépourvu – « J’ai dit qu’a priori, non. »

De retour à Paris, ils trouvent un appartement, l’aménagent. Hélène reçoit alors un appel de son père : sa sœur, qui s’appelle aussi Juliette, souffre d’une récidive d’un cancer. Juge à Vienne, dans l’Isère, celle-ci mène une vie très différente de la leur, les deux sœurs se voient peu. Ils vont lui rendre visite, au début de sa chimiothérapie. Dans leur bibliothèque, en ouvrant Plus loin, mais où de Béatrix Beck, Carrère lit tout haut une phrase qui le fait rire et qu’il retient : « Ca fait toujours plaisir, une visite, si ce n’est pas à l’arrivée c’est au départ. »

La maladie de sa sœur mine Hélène, lui en est affecté mais de loin, il le reconnaît, jusqu’à ce qu’ils apprennent, quelques mois plus tard, que Juliette est en réanimation, mourante. La mère d’Amélie, Clara et Diane, cherche à tenir encore un peu, le temps que ses deux aînées participent à l’école au spectacle qu’elles ont préparé avec tant d’enthousiasme. Patrice, son mari, se comporte de façon exemplaire, comme époux, comme père. Il porte les siens, littéralement – Juliette était restée boiteuse d’un premier cancer à la jambe.

La mort de Juliette conduit toute la famille chez un juge unijambiste, son meilleur ami, Etienne Rigal. Etienne a lui aussi combattu un cancer. Il a insisté pour les rencontrer tous, pour leur parler de Juliette, pour qu’ils sachent qui elle était. « Pendant les cinq ans où nous avons travaillé ensemble au tribunal de Vienne, elle et moi, nous avons été de grands juges. » Cette phrase, le ton, ses propos, tout révèle, pour Hélène, un homme sans doute amoureux de sa sœur, et pour Carrère, un homme avec qui il entre immédiatement en sympathie.

Dans le portrait qu’il fait de Juliette, dans le portrait d’Etienne lui-même, avant et après l’amputation de sa jambe, avant et après l’arrivée de Juliette au tribunal d’instance, il y a souvent matière pour l’écrivain à revenir sur ses propres interrogations, ses rapports avec la souffrance, avec les autres, avec soi-même. Sexualité des handicapés, justice entre riches et pauvres, misère sociale du surendettement, les entretiens qu’il aura avec Etienne, qui le persuade d’écrire ce livre, abordent avec franchise tous ces sujets.

Ensuite viennent le portrait de Patrice, très différent, a priori pas le gendre idéal aux yeux de ses beaux-parents, et enfin celui de Juliette, frappée à dix-huit ans par la maladie qui l’a laissée boiteuse et fragile. Patrice et Etienne, chacun à leur manière, sont ses points d’appui, jusqu’à la fin. Elle dit ces mots magnifiques : « Je pense que, malgré la maladie, ça a été une bonne vie. Je la regarde, j’en suis contente. » A ses filles : « Je vous aime, je vous ai aimées, soyez heureuses. »

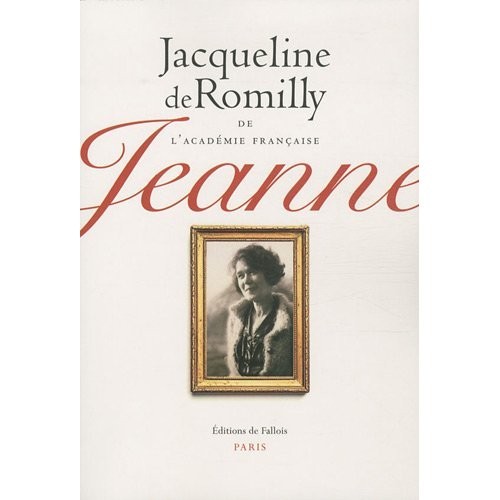

Emmanuel Carrère revient pour terminer ce livre consacré à d'autres que soi sur sa propre situation. D’Un roman russe, il déclare : « cela m’a sauvé la vie, mais je ne le ferais plus aujourd’hui. » Ce témoignage, a contrario, il l’a montré à tous les protagonistes, leur promettant de changer tout ce qui les contrarierait, ce qu’aucun ne lui a demandé. Il revient à sa famille, à Hélène, à leur petite Jeanne née entre-temps, « la petite fille la mieux habillée du monde » (« Comme d’autres les nourrissent, Hélène habille les gens qu’elle aime. ») D’autres vies que la mienne est un livre sur l’amour qui porte et qui rend, si j’ose dire, plus humain.